Неспокойное полугодие, или Таджикское плечо для России

Завершаем цикл, посвященный вызовам, стоящим перед руководством Таджикистана и республикой в целом.

Тема актуальна на фоне победы талибов и вдохновившего джихадистов от Синьцзяна до Магриба легкого успеха террористов в Сирии, обострения международных конфликтов в первой половине 2025 г. , погружающих мир в полосу нестабильности.

Средняя Азия и Закавказье в их числе, причем дестабилизация в Закавказье происходит ввиду ослабления там позиций России. При этом ее влияние в Закавказье не сведено на нет и вследствие наличия военной базы в Армении, и по причине заинтересованности бизнес-кругов Еревана и Баку в экономическом сотрудничестве с Москвой.

Однако опасный для России прецедент утраты влияния в стратегически важных для нее регионах создан. И единственными нашими союзниками на постсоветском Юге, где сохраняется военное, наряду с Арменией, присутствие, остаются Таджикистан и Кыргызстан.

201-я военная база

Казахстан, несмотря на его членство в ОДКБ и российские военные объекты в стране, союзником назвать сложно, о чем шла речь в статье: О Казахстане, центре миротворческих операций и неуместности эмоций в политике.

Соответственно, разговор о политическом будущем Таджикистана тождественен беседе о перспективах присутствия России в республике, судьбе 201-й военной базы и расположенного на Памире оптико-электронного комплекса «Окно».

По обе стороны Каспия, или Связанные одной цепью

Будущее Таджикистана зависит не только от его внутренней устойчивости, но и от стабильности соседей. Возникшие же на постсоветском среднеазиатском пространстве государства напоминают собранный шкаф с плохо затянутыми шурупами – толкни и рухнет.

Узбекистан из них самый устойчивый, но его проблема – избыточное молодое население, нуждающееся в трудоустройстве и представляющее собой горючий материал при минимальном социальном напряжении в обществе. Плюс, Ферганская долина – бедный и перенаселенный регион, частью принадлежащий Кыргызстану и Таджикистану.

Отношения же Ташкента, Бишкека и Душанбе еще десять лет назад носили напряженный характер.

Границы между странами, – пишет востоковед С. Притчин, – были закрыты, где-то даже заминированы. Железная дорога, соединявшая Таджикистан и Узбекистан, была разобрана, действовал визовый режим.

На это накладывалась межэтническая проблема: в Таджикистане проживает порядка 1,2 млн узбеков, в Узбекистане где-то 6 млн таджиков, считающих Бухару и Самарканд своими духовно-культурными и историческими центрами.

Шаг к стабилизации таджикско-узбекских отношений сделал Ш. Мирзиёев, наладивший конструктивный диалог с Э. Рахмоном.

А вот с Бишкеком у последнего отношения сложнее. Кыргызстан беден, криминализирован, коррумпирован. Налаживанию межгосударственного диалога до недавнего времени препятствовали нерешенные пограничные проблемы, корнями уходящие в СССР.

Они за рамками повествования. Отметим только, что постепенный

переход конфликта в совершенно иную стадию, – отмечает С. Притчин, – произошел в конце апреля 2021 г., когда к привычной уже пограничной перестрелке присоединились регулярные войска с тяжелой техникой и минометами с обеих сторон. В результате трехдневных боев с киргизской стороны погиб 31 человек и около 150 получили ранения, жертвами с таджикской стороны стали 19 человек убитыми и 90 раненых.

Казахстан после 2022 г. с его плохо охраняемой и протяженной границей тоже стабильным не назовешь, хотя до январских событий упомянутого года он таковым представлялся.

Афганистан. Самый опасный сосед Таджикистана. Да, талибы пытаются навести порядок в провозглашенном ими эмирате. Но против них играет география с изолированными друг от друга регионами, межэтническими проблемами, о чем шла речь в Афганском цикле.

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Оставив кровавый след в Сирии, куда уйгурские боевики направятся дальше? Часть их вошла в состав 84-й дивизии создаваемой А. Аш-Шара регулярной армии, часть составила его «президентскую гвардию». Но повстанцы редко уживаются в выстроенных на регулярной основе вооруженных силах – вспомним Н. Махно.

Иран. Его власть бодрится и заявляет о победе в недавнем конфликте с Израилем. Но никуда не спрятать клубок внутренних проблем, крушение Оси сопротивления, фатальные просчеты в обеспечении безопасности высшего комсостава и ученых от действий ВВС государства, не имеющего с Исламской республикой общей границы. Плюс, проблема сепаратизма, с которой сталкивается Тегеран, учитывая, что иранцев в стране половина. Страшно представить последствия расшатывания власти аятоллы. Рухни здание иранской государственности, и обломки разлетятся по Средней Азии.

И в центре этой нестабильной геополитической плиты располагается Таджикистан – не только наш союзник в регионе, но и должник. Не дислоцируйся на его территории 201-я мотострелковая дивизия, возможно, республики не было бы сейчас на карте.

Спешащие на помощь, или Спасители Таджикистана

Справедливости ради: не только Москва, но и Ташкент с Кабулом внесли свою лепту в сохранение государства. Ташкент, впрочем, сделал это с помощью российских солдат и офицеров: перебросил в республику 15-ю бригаду спецназа ГРУ, доставшуюся ему после распада СССР.

Спецназовцы освободили от боевиков Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Курган-Тюбе и помогли противостоящему исламистам Народному фронту создать более-менее боеспособную армию, что и позволило ей одержать победу в гражданской войне.

Афганистан, до захвата талибами власти в 1996-м, также активно участвовал в урегулировании конфликта между Рахмоном и ОТО. В мае 1995 г. по инициативе таджиков: тогдашнего президента Исламской республики Б. Раббани и ее министра обороны А. Шаха Масуда – состоялась встреча президента Рахмона и лидера ОТО С. А. Нури, что стало важным шагом в переговорном процессе.

Э. Рахмон и С. А. Нури: шаг к подлинному миру или консервация нерешенных проблем?

Интерес Кабула обуславливался наступлением талибов и необходимостью иметь в тылу дружественный Таджикистан. И если Раббани убеждал верхушку ОТО следовать путем переговоров, то Кремль, в свою очередь, оказывал давление на Рахмона, в том числе и применяя финансовые рычаги.

Точка же в урегулировании конфликта была поставлена 27 июня 1997 г. в Москве подписанием мирного соглашения, а указанная дата стала государственным праздником Таджикистана – Днем национального единства.

Шаткий мир, или Нераспутанный клубок проблем

Мир наступил, но проблемы остались. Главные из них – бедность, радикализация общественных настроений и падение интеллектуального потенциала республики. О причинах речь шла в предыдущих статьях.

Ситуацию усугубило сведение, вопреки достигнутому соглашению, Рахмоном влияния оппозиции на нет и следование курсом укрепления личной власти, в том числе и путем внесения поправок в конституцию, позволявших ему баллотироваться на следующий президентский срок.

Не будем спешить с критикой таджикского президента. В рамках политических реалий Центральной Азии и Ближнего востока, при невысоком уровне правовой культуры граждан и отсутствии традиций парламентаризма, власть естественным образом либо носит авторитарный характер, либо стремится стать таковой.

Однако шаги Рахмона затронули интересы внешней силы – Узбекистана. Ташкент ведь не просто так помог Душанбе противостоять оппозиции, но рассчитывал на формирование лояльной себе элиты и определенные преференции.

Проблема заключалась в следующем. В прошлых статьях речь шла о перераспределении, после распада СССР, власти в Таджикистане от Ленинабадского клана к Кулябскому. Первый был тесно связан с Узбекистаном. В на этом фоне неудивительно предположение историка А. А. Казанцева:

Узбекистан стоял за неудавшимся путчем полковника Худойбердыева в Таджикистане.

Речь о событиях 1998 г. на севере Таджикистана.

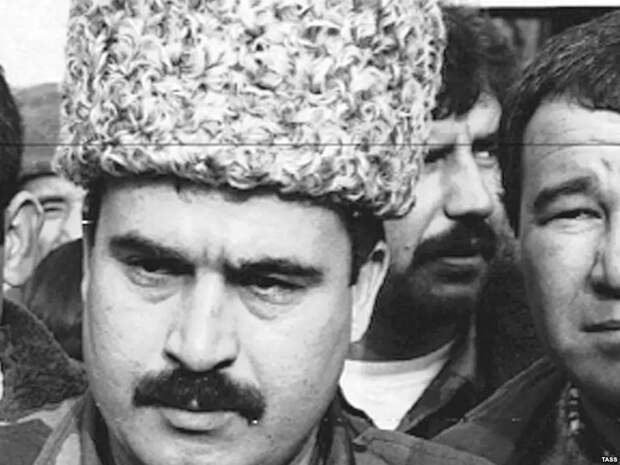

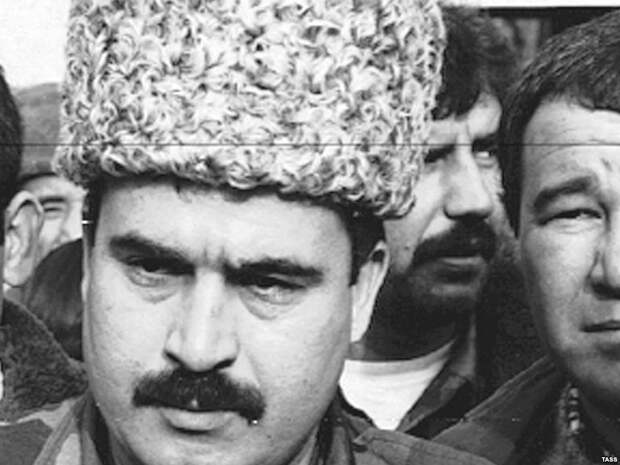

Полковник М. Худойбердыев

Возможно, И. Каримов попытался руками полковника-узбека произвести рокировку фигур на таджикской политической шахматной доске, дабы сохранить сферы влияния в соседней республике.

Однако Худойбердыев не справился, несмотря на приобретенный в Афганистане боевой опыт и организаторские способности, неплохую подготовку подчиненных, часть которых сражалась с талибами в рядах подразделений узбека А. Р. Дустума.

Таджикистан: власть и религия, или Шествие по тонкому льду

Мятеж был подавлен. Следующим шагом Душанбе стала попытка установления контроля светской власти над сферой религии, оказывавшей все более возрастающее влияние на социальные процессы в стране.

В 1996 г., по результатам национального опроса общественного мнения в Таджикистане, – пишет политолог С. Олимова, – 97 % респондентов сообщили, что являются верующими. При этом 90 % всех опрошенных признали себя мусульманами, 4 % – православными, 1 % – последователями других религий, 2 % – атеистами, и 2 % – затруднились ответить.

На данном этапе сложно сказать, сколько из указанных 90 % были сторонниками радикальных идей. Однако представляется возможным констатировать их активное распространение в период гражданской войны, когда первыми ваххабитами стали, по словам историка Р. А. Эргашевой, ее ветераны, в обиходе именуемые вовчиками.

По поводу ветеранов и военных. Последние, оказавшись не у дел, нередко склонны к радикализации, беря на вооружение религиозные лозунги, не особо задумываясь над их теологическими тонкостями и подчас руководствуясь прагматичными соображениями.

Так, костяк формирований запрещенного в России ИГИЛ составили бывшие офицеры иракской армии, а во главе чеченских боевиков стояли вчерашние советские офицеры Д. Дудаев и А. Масхадов. Да и мятеж Худойбердыева не в последнюю очередь обуславливался нереализованными амбициями полковника.

Применительно к Таджикистану показательна история с полковником Г. Халимовым. Служивший в душанбинском ОМОНе, он в 2015-м перешел на сторону ИГИЛ, где стал «министром войны» – вторым человеком в иерархии террористов.

Г. Халимов

Упомянутый год оказался не рядовым и в религиозно-политической жизни Таджикистана, отметившись в ней мятежом – до сих пор не понятно, нужно ли это слово заключать в кавычки – замминистра обороны генерал-майора А. М. Назарзоды и запретом Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Опальный и ныне покойный Назарзода когда-то в ней состоял.

Уход в подполье, по оценке экспертов, привел к радикализации ее членов и частичному их оттоку на Ближний восток, где они влились в ряды ИГИЛ, рассчитывая со временем вернуться на родину и навести в ней «порядок», а то и превратить ее в часть «халифата».

Только по официальным данным, озвученным замглавы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана М. Умаровым, на стороне террористов воевало 1899 граждан Таджикистана.

То есть, запретив ПИВТ, Рахмон вместо консолидации общества сделал шаг к его расколу. Зачем? Думается, причина в упомянутом стремлении президента совместить функции не только политического, но и религиозного лидера страны, провозгласив 2009-й «Годом Великого имама». Надо полагать, логика президента была следующей: исламизация? Хорошо. Но под моей эгидой.

В этом смысле исламовед А. В. Малашенко сравнивал Рахмона с Р. Кадыровым – также светским лидером, но контролирующим сферу религии, в том числе и в плане архитектурного строительства. Первый инициировал возведение грандиозной Центральной соборной мечети в Душанбе, второй еще ранее построил «Сердце Чечни».

Центральная соборная мечеть в Душанбе

Добавим к ним Н. Назарбаева, построившего соборную мечеть в Астане, И. Алиева, возведшего мечеть Гейдара, и Г. Бердымухамедова, в минувшем году открывшего мечеть в Анау, объявленном культурной столицей тюркского мира.

В данном случае речь идет ведь не просто о культовых сооружениях, а о воплощенном в камне символе патроната светской власти над религией и ее институтами.

Однако Рахмон оказался в более сложной ситуации, нежели его коллеги.

В Таджикистане, – отмечал А. В. Малашенко, – сложилась параллельная, не подчиненная президенту система частного религиозного образования, читавшиеся в мечетях проповеди не всегда соответствовали ханафизму, равно как и официальным идеологическим установкам. Не все духовенство лояльно режиму. Рахмон вскоре осознал, что ему не удалось взять ислам под контроль, в результате чего усиление в обществе исламского фактора стало превращаться в угрозу режиму. Он предпринял меры по ограничению политического влияния религии.

В том же 2009 г., наряду с провозглашением ханафитского мазхаба официальным в республике, постановлением Верховного суда Таджикистана деятельность салафитов была признана экстремистской:

Движение «Салафия» имеет опасную идеологию, и решение Верховного суда мотивировано желанием защитить конституционный строй Республики Таджикистан, укреплением национальной безопасности страны и предотвращением разжигания межконфессиональной розни.

Разумно. Однако одними постановлениями с экстремизмом не справиться. Да,

последователям религиозного учения, – отмечает Р. А. Эргашева, – грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. В колониях страны сроки за салафизм отбывают несколько десятков мужчин и женщин, но число последователей только растет.

К тому же еще до запрета ПИВТ власть предпринимала спорные шаги в религиозной сфере. Речь о принятом в 2011 г. законе «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», запрещавшем, как отмечал А. В. Малашенко, посещать мечеть лицам, не достигшим 18 лет, без сопровождения старших членов семьи.

Подобные действия Душанбе создавали почву для социального напряжения. И как результат:

Таджикистан, – писала еще в 2010 г. журналист С. Шерматова, – пройдя через стабилизацию, снова оказался у той же кризисной точки, что и в начале 1990-х, когда открытая борьба власти и региональных элит вылилась в гражданскую войну.

Нового витка гражданской войны, слава Богу, не случилось, отчасти вследствие событий на Ближнем Востоке: сражавшиеся в рядах ИГИЛ таджикские боевики понесли существенные потери в ходе боев в Сирии и Ираке, Халимов погиб. В отличие от 1990-х, салафиты в современном Афганистане имеют гораздо меньше влияния, и талибы с ними активно борются. То есть риск дестабилизации извне пока нивелирован.

Отношения с Узбекистаном, как было выше отмечено, налажены; по меньшей мере не ухудшаются они с Кыргызстаном. Стороны выражают намерение, при активном посредничестве России, урегулировать пограничные споры.

Тождественно ли крепкое рукопожатие президентов их готовности решать пограничные проблемы?

Восток – дело тонкое, или Последует ли Рахмон примеру коллег

Проблема устойчивости Таджикистана кроется во «Дворце Нации». Рахмон более тридцати лет в президентском кресле. Его упомянутые коллеги, Бердымухамедов и Назарбаев с разной степенью успешности, но осуществили транзит власти, еще ранее это сделал покойный ныне Г. Алиев.

Имя преемника президента Таджикистана на слуху: его старший сын Рустам Эмомали. Отец, надо отдать ему должное, с самого совершеннолетия Рустама выстраивал его политическую карьеру, знакомя с кругом будущих обязанностей главы республики. Ныне Рустам – глава ее Национального совета и мэр Душанбе.

Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали

Однако упомянутые в прошлом материале кланы никуда не делись, и их лидеры вряд ли довольны контролем одной многочисленной семьи над финансовыми потоками и ресурсами страны.

Фактором напряженности остается Горно-Бадахшанской автономная область, разговор об обстановке в которой требует отдельной статьи. Отметим только силовое подавление в 2022-м протестных настроений в регионе. Их причины носят комплексный характер: и кадровая политика Душанбе в отношении области, и бедность – высокая даже по меркам Таджикистана, – и неустроенность молодежи.

Плюс, ряд проблем обуславливается межэтнической и религиозной составляющей – памирцы не считают себя таджиками и исповедуют, в отличие от большинства жителей республики, исмаилизм.

На сегодняшний день центральная власть контролирует ситуацию, но сможет ли она делать это в будущем, при преемнике нынешнего президента?

Таджикистан нуждается в существенном улучшении жизни граждан, минимизации безработицы, доступе всех слоев населения к среднему и высшему образованию, с перспективами последующего трудоустройства и карьерного роста. Решение данных проблем нивелирует угрозу распада государства и опасность религиозного экстремизма, ориентированного на обездоленные и необразованные массы.

Со своей стороны Москва активно поддерживает Душанбе, в том числе и на пути решения проблем в сфере образования: таджикские педагоги проходят в России стажировку, наши учителя едут в соседнюю республику делиться опытом, в ней открываются русские школы. Кроме того, Россия распахивает двери аудиторий своих вузов для таджикских студентов – их в нашей стране обучается около 30 тыс.

Москва заинтересована в формировании лояльной себе таджикской элиты, в том числе и путем доступа студентов соседней республики в российские вузы

И столь же важно несведение клановой структурой таджикского общества всех этих усилий на нет. Ведь подобная модель социального устройства тождественна местничеству, когда слой управленцев формируется не исходя из принципа компетентности, а базируется на родственных связях.

С кризиса же управленческих кадров, с их неспособности реагировать на внешние и внутренние вызовы начиналась гибель не одного государства, даже более мощного, чем Таджикистан – вспомним Российскую империю и СССР.

Разгром ИГИЛ, борьба талибов с салафизмом, помощь Таджикистану со стороны России дают Рахмону и его окружению лимит времени для решения внутренних проблем. Воспользуются ли они этим или нет, время и покажет.

Использованная литература

Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия. М.: Изд. МГИМО, Наследие Евразии, 2008

Малашенко А.В. Таджикистан: долгое эхо гражданской войны

Олимова С. Молодежь и ислам в Таджикистане

Притчин С. Кыргызстан и Таджикистан: дружить нельзя конфликтовать

,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  , ,

, ,  .

.

Свежие комментарии