В предыдущей статье мы рассказывали о колониальных владениях Дании. Однако попытки обзавестись собственной колониальной империей делала не только Дания, но и ее северная соседка и вечная соперница Швеция. Как и многим другим европейским государствам «второго эшелона», Швеции не посчастливилось быть в авангарде великих географических открытий и колониальных завоеваний, но долгое время страна, претендовавшая на первенство в Балтийском регионе, не отказывалась и от идеи обзавестись далекими заморскими колониями.

И если захватнические войны Швеции в Северной Европе и акватории Балтийского моря хорошо известны отечественному читателю, то куда в меньшей степени он знаком с историей колониальной экспансии Швеции в Америке, Африке и Азии. Между тем, эта экспансия имела место. Хотя она и не могла сравниться не только с английской, французской или португальской, но даже с датской колониальной экспансией, тем не менее, собственными заморскими колониями Швеция успела обзавестись.Рост колониальных аппетитов шведской короны был связан с существенным политическим усилением Швеции в середине XVII века, связанным с восшествием на престол короля Карла Х Августа. Именно во время его правления Швеции удалось, согласно Роскилльскому миру, получить ряд земель от Дании (Тронхейм, Борнхольм, Блекинге, Сконе, Халланд и Бохуслен). Правда, Тронхейм и Борнхольм вскоре пришлось вернуть обратно Датскому королевству, зато Швеция разжилась всей Лифляндией. В описываемый период власть шведской короны распространялась на всю территорию современных Швеции и Финляндии, а кроме того — на Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию, Восточную Померанию и немецкие Верден, Висмар и Бремен. Естественно, что усиление военно-политической мощи шведской короны в Европе сопровождалось и появлением амбициозных планов относительно распространения влияния Стокгольма на заморские территории.

Шведский Золотой Берег

Еще в бытность главой шведского государства королевы Кристины, 15 декабря 1649 года шестидесятидвухлетний предприниматель Луи де Геер, голландец по национальности, получил от Стокгольма разрешение на монопольную торговлю от лица Швеции со всеми африканскими, азиатскими и американскими территориями. Так появилась Шведская Африканская компания, управляющий которой Хенрик Карлофф в 1650 году высадился на западноафриканском побережье — на территории так называемого Золотого Берега (ныне — Гана). Как и другие европейские коммерсанты — колонизаторы, он приступил к закладке фактории.

Еще в бытность главой шведского государства королевы Кристины, 15 декабря 1649 года шестидесятидвухлетний предприниматель Луи де Геер, голландец по национальности, получил от Стокгольма разрешение на монопольную торговлю от лица Швеции со всеми африканскими, азиатскими и американскими территориями. Так появилась Шведская Африканская компания, управляющий которой Хенрик Карлофф в 1650 году высадился на западноафриканском побережье — на территории так называемого Золотого Берега (ныне — Гана). Как и другие европейские коммерсанты — колонизаторы, он приступил к закладке фактории. В апреле 1650 года Карлофф приобрел у местного вождя одного из ашантийских племен (ашанти — один из крупнейших народов Ганы) участок земли в районе Кабо-Корсо. На приобретенной территории был возведен форт Карлсборг. Чуть позже шведы возвели еще несколько владений. Среди них — форт Вильям (Аннамабо), находившийся под шведским управлением в 1650-1657 гг.; форт Батенстейн, управлявшийся шведами с 1650 по 1656 гг.; форт Кристианборг, находившийся под властью шведов в 1652-1658 гг.; форт Витзен (Такорари), находившийся под властью шведов в 1653-1658 гг.; форт Аполлония (шведский с 1655 по 1657 гг.), а также фактории Геморее и Аккара.

Однако отдаленность Швеции, в совокупности с ее экономической слабостью по сравнению с Англией и Голландией, отнюдь не способствовали развитию морской торговли с западноафриканским побережьем. Прежде всего, шведы столкнулись с отчаянным сопротивлением конкурентов. Так, англичане захватили семь кораблей Шведской Африканской компании, ссылаясь на принадлежность Золотого Берега Англии и на участие в делах Шведской Африканской компании голландских граждан (в тот период Англия вела войны с Голландией, соперничая за влияние на морских путях). Хотя в 1653 году корабли и грузы были все же возвращены Шведской Африканской компании, последняя понесла серьезнейшие убытки. Это сказалось на общем состоянии колониальной политики Швеции.

Тем временем, в 1656 году Хенрик Карлофф был снят с должности управляющего Шведской Африканской компанией. Естественно, что «перспективный менеджер» был недоволен таким поворотом событий и, недолго думая, переметнулся на сторону соперничавшей со Швецией Данией. Датское правительство также очень интересовалось западноафриканским побережьем. В декабре 1657 года Карлофф на датском восемнадцатипушечном корабле «Глюкстадт» отправился в Западную Африку и в январе 1658 года высадился на территории шведской колонии в Геморее. 27 января отрядом Карлоффа был захвачен форт Карлсборг. Шведский гарнизон, в котором насчитывалось только 16 солдат, сопротивление оказать не сумел и форт перешел в руки датчан. Находившийся в Карлсборге новый директор Шведской Африканской компании Йохан Филипп фон Крузенштерн попал в плен. Помимо Карлсборга датчане захватили и другие шведские фактории на территории Золотого Берега — Геморее, Аннамабо, Аккара и Таккорари.

После захвата Данией шведских факторий Карлофф в июне 1658 года вернулся в Данию. Несмотря на ноту протеста шведского правительства, датская корона отказалась возмещать понесенный в результате действий Карлоффа ущерб и в августе 1658 года началась очередная датско-шведская война. Согласно мирному договору, заключенному между Швецией и Данией в мае 1660 года в Копенгагене, над захваченными Карлоффом факториями восстанавливался шведский суверенитет, однако Дания при этом не выплачивала средства за понесенный материальный ущерб. Но, как оказалось, еще в марте 1659 года поставленный Карлоффом во главе Карлсборга и окрестных факторий его помощник Самуэль Шмидт продал Шведский Золотой Берег Голландской Вест-Индской компании и с полученной суммой бежал в Анголу. Однако Карлсборг и фактории практически сразу же после этой сделки захватили местные племена. В декабре 1659 г. вождь племени эфуту обратился к Швеции с предложением вновь восстановить свое господство на Золотом Берегу.

После захвата Данией шведских факторий Карлофф в июне 1658 года вернулся в Данию. Несмотря на ноту протеста шведского правительства, датская корона отказалась возмещать понесенный в результате действий Карлоффа ущерб и в августе 1658 года началась очередная датско-шведская война. Согласно мирному договору, заключенному между Швецией и Данией в мае 1660 года в Копенгагене, над захваченными Карлоффом факториями восстанавливался шведский суверенитет, однако Дания при этом не выплачивала средства за понесенный материальный ущерб. Но, как оказалось, еще в марте 1659 года поставленный Карлоффом во главе Карлсборга и окрестных факторий его помощник Самуэль Шмидт продал Шведский Золотой Берег Голландской Вест-Индской компании и с полученной суммой бежал в Анголу. Однако Карлсборг и фактории практически сразу же после этой сделки захватили местные племена. В декабре 1659 г. вождь племени эфуту обратился к Швеции с предложением вновь восстановить свое господство на Золотом Берегу. Швеция предложение африканцев приняла и в декабре 1660 года прибывший из метрополии отряд шведов восстановил власть Стокгольма над Карлсборгом. Но, спустя год с небольшим, 31 марта 1662 года Карлсборг осадили датские войска во главе с Антоном Воссом. Началась продолжительная осада форта Карлсборг, длившаяся более года. Шведская крепость на Золотом Берегу пала лишь 22 апреля 1663 года. В свою очередь, в 1664 году форт и фактории были захвачены англичанами. Так закончилось длившееся почти полтора десятилетия (с перерывами) колониальное присутствие Швеции на западноафриканском побережье. С тех пор прошло несколько столетий и память о шведской колониальной эпопее на территории современной Ганы практически не сохранилась. Тем более, что она была «оттенена» более продолжительным датским присутствием — ведь шведские форты перешли в собственность датчан.

Новая Швеция

Куда более длительной и заметной была колониальная экспансия шведов на Американском континенте. Еще в первой половине XVII века Швеция, набиравшая военно-политическую и экономическую мощь, обратилась к колонизации североамериканских земель, которые в тот период еще не были окончательно разграничены между крупными европейскими державами. В 1637 году для торговли с Северной Америкой была создана Новая шведская компания. Тогда же экспедиция компании предприняла и первое плавание в Северную Америку — на кораблях «Кальмар Нюккель» и «Фогель Грип». Флотилией командовал адмирал Клас Флеминг, а общее руководство экспедицией осуществлял Петер Минуит (1589-1638) — валлон по национальности, одно время руководивший голландской колонией в Северной Америке «Новые Нидерланды».

29 марта 1638 года шведы высадились в районе устья реки Делавэр. Здесь был заложен форт Кристина, которому предстояло стать административным и военным центром создававшейся шведской колонии.

Как несложно догадаться, назвали так форт в честь правящей шведской королевы Кристины. Так появилась колония, получившая название «Новая Швеция». Ее губернатором стал Петер Минуит, однако в том же году он покинул колонию и умер по пути в Европу, на острове Сент-Китс. На посту губернатора его сменил Монс Нильссон Клинг.

Как несложно догадаться, назвали так форт в честь правящей шведской королевы Кристины. Так появилась колония, получившая название «Новая Швеция». Ее губернатором стал Петер Минуит, однако в том же году он покинул колонию и умер по пути в Европу, на острове Сент-Китс. На посту губернатора его сменил Монс Нильссон Клинг. Река Делавэр разделяла голландские (к востоку от реки) и шведские (к западу от реки) владения. В состав колонии со временем вошло десять фортов. В них проживало, несло службу и занималось хозяйством около 600 человек — шведские, финские, голландские и немецкие поселенцы. Однако, основную часть населения колонии спустя некоторое время стали составлять эмигрировавшие из Швеции «лесные финны» — выходцы из завоеванных шведской короной балтийских земель. Объяснялось это тем, что условия жизни в колонии для большинства собственно шведов представлялись весьма тяжелыми, да и путь в Северную Америку был долгим и очень рискованным. Зато безземельным «лесным финнам», по большому счету, терять было нечего. Вот они и отправлялись на поиски лучшей жизни в далекие края.

Жизнь «Новой Швеции» никогда не была яркой и благополучной, наиболее стабильный период ее существования пришелся на губернаторство Юхана Принца, длившееся с 1643 по 1653 гг. На момент назначения губернатором Юхану Принцу (1592-1663) был 51 год. Выходец из семьи пастора, в юности он звался Юхан Бьёрнссон. Вполне возможно, что исторической фигурой он стал благодаря трагичному происшествию. В юности Юхан изучал теологию, учился в Ростокском университете, затем — в Грейфсвальдском университете. Возможно, и стал бы пастором или преподавателем, но во время странствий по швабским землям его захватили вербовщики солдат. Юхан оказался в Италии, затем поступил на службу в австрийскую армию, где дослужился до фенриха (прапорщика). Так началась полная приключений жизнь профессионального военного — наемника. После разгрома брауншвейгского полка австрийской армии Юхан, к тому времени бывший лейтенантом, перешел к датскому полковнику Ранцау и полтора года служил во Франции. В 1625 году Юхан вернулся на родину, где в звании лейтенанта начал службу в шведской армии. Участвовал в Тридцатилетней войне на территории Германии, дослужился до подполковника. За сдачу города Кемница противнику он был арестован шведским правительством и, несмотря на то, что из тюрьмы его выпустили, уволен с военной службы. После увольнения Юхан занялся вербовкой колонистов в Новую Швецию и в августе 1642 г. был назначен губернатором колонии. Хотя в саму Новую Швецию Юхан Принц прибыл только спустя год — в октябре 1643 г.

Жизнь «Новой Швеции» никогда не была яркой и благополучной, наиболее стабильный период ее существования пришелся на губернаторство Юхана Принца, длившееся с 1643 по 1653 гг. На момент назначения губернатором Юхану Принцу (1592-1663) был 51 год. Выходец из семьи пастора, в юности он звался Юхан Бьёрнссон. Вполне возможно, что исторической фигурой он стал благодаря трагичному происшествию. В юности Юхан изучал теологию, учился в Ростокском университете, затем — в Грейфсвальдском университете. Возможно, и стал бы пастором или преподавателем, но во время странствий по швабским землям его захватили вербовщики солдат. Юхан оказался в Италии, затем поступил на службу в австрийскую армию, где дослужился до фенриха (прапорщика). Так началась полная приключений жизнь профессионального военного — наемника. После разгрома брауншвейгского полка австрийской армии Юхан, к тому времени бывший лейтенантом, перешел к датскому полковнику Ранцау и полтора года служил во Франции. В 1625 году Юхан вернулся на родину, где в звании лейтенанта начал службу в шведской армии. Участвовал в Тридцатилетней войне на территории Германии, дослужился до подполковника. За сдачу города Кемница противнику он был арестован шведским правительством и, несмотря на то, что из тюрьмы его выпустили, уволен с военной службы. После увольнения Юхан занялся вербовкой колонистов в Новую Швецию и в августе 1642 г. был назначен губернатором колонии. Хотя в саму Новую Швецию Юхан Принц прибыл только спустя год — в октябре 1643 г. Юханом Принцем были заложены новые форты на территории колонии. В это время в Новой Швеции началось выращивание табака, ставшего основной экспортной культурой. Тем не менее, численность прибывающих из Швеции эмигрантов всегда оставалась крайне незначительной по сравнению с колониями других европейских стран, в особенности — с английскими владениями. В конечном итоге, именно малочисленность населения и экономическая слабость Швеции стали двумя важнейшими факторами, не позволившими колонии расшириться и приведшими в конечном итоге к ее растворению в соседних владениях других европейских стран.

Несмотря на то, что серьезных конфликтов с соседними колониями других государств первое время не возникало, трения между Новой Швецией и английскими и голландскими владениями все же имели место. Еще в 1644 г. Новая Швеция приняла сторону индейского племени саскуеханнок в ее противостоянии с английским владением Мэриленд. Голландцы, обосновавшиеся на восточном берегу реки Делавэр, в колонии «Новые Нидерланды», первоначально не ссорились с Новой Швецией. Ситуация изменилась в 1651 г. В устье реки Делавэр был построен голландский форт Казимир, что вызвало резко негативную реакцию шведов. Шведский губернатор Юхан Рисинг во главе отряда солдат и поселенцев занял форт, не встретив сопротивления голландцев.

Однако в сентябре 1655 г. голландцы опомнились. В Новую Швецию была направлена экспедиция из 317 солдат и офицеров на 7 кораблях. Голландский отряд не только вернул в состав Новых Нидерландов форт Казимир, но и заставил шведского губернатора Юхана Рисинга капитулировать. Рисинг сдал форт после того, как для его обстрела были сосредоточены четыре голландских артиллерийских батареи. С этого момента колония Новая Швеция попала под управление Нидерландов. Голландским владением она оставалась в 1655-1664 гг., пока Новые Нидерланды не были захвачены Англией. Однако, и при голландцах, и, первое время, при англичанах колония сохраняла широкую автономию. В то время белых поселенцев в Северной Америке было мало и для голландских и, затем, английских властей не играла большой роли национальность колонистов. Поэтому шведам и финнам разрешали иметь собственные органы самоуправления и даже свое ополчение. Лишь в 1681 г. автономия Новой Швеции была окончательно ликвидирована и она вошла в состав Пенсильвании.

Небольшая часть колонистов — шведов и финнов — после перехода Новой Швеции под голландское управление не пожелали оставаться в Северной Америке и вернулись в Европу. Среди них был и бывший губернатор Юхан Рисинг, который уже не занимал официальных постов и умер в бедности в Стокгольме. Большая часть колонистов осталась на новом месте жительства и постепенно ассимилировалась в окружающем голландском и английском населении. Тем не менее, в XIX — ХХ вв. началась массовая миграция шведов в Соединенные Штаты Америки и в настоящее время на территории США проживает, по меньшей мере, около четырех миллионов граждан шведского происхождения.

Сен-Бартельми: шведская гавань

Но самым продолжительным по времени и заметным по культурному влиянию и следу в истории было присутствие шведов в Вест-Индии. Еще в середине XVIII века шведские коммерсанты, а затем и правительство Швеции, заинтересовались вопросом о развитии торговли в Карибском бассейне. Однако попытки установить прямой товарообмен с Вест-Индией, минуя испанских, голландских и прочих посредников, встречали резкое неприятие со стороны правительств европейских государств, обладавших колониями в Карибском бассейне. Ситуация изменилась в 1784 году, когда Швеция обзавелась собственной колонией в Вест-Индии. В отличие от других колониальных владений, остров Сен-Бартельми не был завоеван или изначально колонизован шведами. Шведское правительство приобрело его у Франции — специально с целью развития морской торговли со странами Карибского бассейна.

Сен-Бартельми был открыт в 1493 году самим Христофором Колумбом и получил свое название в честь брата мореплавателя Бартоломео Колумба. Однако испанцы относились к освоению острова достаточно поверхностно и в 1648 г. здесь стали обосновываться французские колонисты. В 1653-1665 гг. остров принадлежал Мальтийскому ордену, купившему его у Франции, однако затем вновь перешел под французское управление. В 1763 г. на острове обосновались французские флибустьеры. Осуществляя нападения на иностранные торговые суда, прежде всего — испанские, флибустьеры прятали на острове свои богатства и отдыхали в промежутках между морскими рейдами. На острове находилась штаб-квартира пиратского капитана Даниэля Монбара. Многие стареющие пираты, уцелевшие в сражениях и избежавшие преждевременной гибели в драках или смерти от алкоголя, остепенялись и инвестировали награбленные в молодые годы средства в создание торговых лавок, кабаков и ферм. Так происходило заселение острова и развивалась его экономическая инфраструктура. Спецификой острова было то, что на нем так и не развилось плантационное выращивание сахарного тростника — сказывались малые размеры острова, а также особенности почвы и отсутствие значительных источников воды. Возможно, именно эти факторы послужили поводом для продажи Сен-Бартельми Швеции в 1784 г. Административный центр острова был переименован в Густавию — в честь шведского короля Густава III. Предполагалось, что Сен-Бартельми станет основным перевалочным пунктом шведского экспорта в Северную Америку и вест-индских товаров — в Швецию. Что касается участия в работорговле, то шведы во время правления островом практически не завозили африканских рабов, предпочитая ограниченную закупку рабов на соседней Гваделупе.

Первым губернатором Сен-Бартельми стал Саломон Мауриц фон Райалин (1757-1825). В 1773 году он начал службу фенрихом (мичманом) военного флота, в 1780-1782гг. служил во французском военно-морском флоте, затем вернулся на шведскую службу. В 1785-1787 гг. он занимал должность губернатора острова Сен-Бартельми, затем был отозван в метрополию, где занимал важные государственные посты и в 1791 г. получил звание контр-адмирала, а в 1799 г. — адмирала шведского флота.

Первым губернатором Сен-Бартельми стал Саломон Мауриц фон Райалин (1757-1825). В 1773 году он начал службу фенрихом (мичманом) военного флота, в 1780-1782гг. служил во французском военно-морском флоте, затем вернулся на шведскую службу. В 1785-1787 гг. он занимал должность губернатора острова Сен-Бартельми, затем был отозван в метрополию, где занимал важные государственные посты и в 1791 г. получил звание контр-адмирала, а в 1799 г. — адмирала шведского флота. Для торговли с Сен-Бартельми 31 октября 1786 года была создана Шведская Вест-Индская компания. Правительство Швеции даровало ей право монопольной торговли с Сен-Бартельми и другими островами Вест-Индии, при этом директор компании назначался королем Швеции. В компетенцию компании входили не только торговые операции с Вест-Индией и продажа привезенных оттуда товаров, но и многие административные функции. В частности, компания отвечала за сбор налогов и таможенных пошлин в колонии Сен-Бартельми, обязывалась ремонтировать и содержать в порядке порт Густавию, выплачивала жалованье чиновникам шведской администрации на острове. При этом губернатор и военный гарнизон подчинялись шведскому правительству, но содержались за счет изъятия четверти доходов у Шведской Вест-Индской компании. Кстати, гарнизон колонии на Сен-Бартельми всегда был крайне малочисленным и слабым в военном отношении. Так, к 1801 г., когда остров временно захватили англичане, шведские войска, дислоцированные в столице колонии Густавии, насчитывали всего лишь 35 солдат и офицеров и 18 инвалидов, несших гарнизонную службу.

Однако, несмотря на столь значительные привилегии, серьезный доход шведскому правительству компания к началу XIX века приносить перестала. Тем более, в 1801-1802 гг. остров временно находился под управлением англичан, боровшихся с пиратством в Карибском бассейне. Однако позже Англия вернула его Швеции. В 1805 г. король Швеции аннулировал привилегии Шведской Вест-Индской компании. В 1815 г. все административные функции, прежде возлагавшиеся на компанию, были переданы губернатору. Значимым событием для острова стало освобождение негров-рабов в 1847 году. После этого основная масса негров переселилась на соседнюю Гваделупу (следует отметить, что в 1813-1814 гг. Гваделупа находилась под властью Швеции). Кстати, торговля рабами, монопольное право на которую принадлежало Шведской Вест-Индской компании, осуществлялась, преимущественно, в порядке перевалочного пункта. Из Гвинеи рабов доставляли на Сен-Бартельми и оттуда переправляли на Кубу и в другие карибские колонии.

Определенный экономический расцвет колония на Сен-Бартельми переживала на рубеже XVIII — XIX вв., что было связано с последствиями отмены рабства во французских колониях после Великой Французской революции и началом массовых негритянских восстаний. Спасаясь от «черного расизма», многие семьи белых плантаторов, и просто люди европейского происхождения, бежали в колонии Великобритании, Нидерландов, Дании и Швеции. Некоторые семьи оказались на Сен-Бартельми, внеся определенный вклад в развитие экономики острова. Кроме того, население колонии пополнялось за счет эмигрантов из самой метрополии. Как и в случае с Новой Швецией, значительную часть приезжающих из метрополии поселенцев составляли финны — безземельные и малоземельные финские крестьяне, для которых Вест-Индия рисовалась чуть ли не раем на земле, где они смогут в тепле и довольствии жить куда в лучших условиях, чем у себя на родине. Рост населения колонии в указанное время осуществлялся стремительными темпами: если к моменту передачи острова Швеции в 1784 г. он был совершенно необитаемым, то спустя два года там проживали уже 348 шведов, а в 1800 году, через 16 лет, население Густавии — столицы острова — составляло 5 тысяч человек. Таким образом, город превратился во вполне крупный по карибским меркам торговый и административный центр. Население Густавии было многонациональным и социально поляризованным. В городе к началу XIX в. действовало 5 школ, практиковало шесть врачей, имелось достаточное количество магазинов, гостиниц и питейных заведений.

Определенный экономический расцвет колония на Сен-Бартельми переживала на рубеже XVIII — XIX вв., что было связано с последствиями отмены рабства во французских колониях после Великой Французской революции и началом массовых негритянских восстаний. Спасаясь от «черного расизма», многие семьи белых плантаторов, и просто люди европейского происхождения, бежали в колонии Великобритании, Нидерландов, Дании и Швеции. Некоторые семьи оказались на Сен-Бартельми, внеся определенный вклад в развитие экономики острова. Кроме того, население колонии пополнялось за счет эмигрантов из самой метрополии. Как и в случае с Новой Швецией, значительную часть приезжающих из метрополии поселенцев составляли финны — безземельные и малоземельные финские крестьяне, для которых Вест-Индия рисовалась чуть ли не раем на земле, где они смогут в тепле и довольствии жить куда в лучших условиях, чем у себя на родине. Рост населения колонии в указанное время осуществлялся стремительными темпами: если к моменту передачи острова Швеции в 1784 г. он был совершенно необитаемым, то спустя два года там проживали уже 348 шведов, а в 1800 году, через 16 лет, население Густавии — столицы острова — составляло 5 тысяч человек. Таким образом, город превратился во вполне крупный по карибским меркам торговый и административный центр. Население Густавии было многонациональным и социально поляризованным. В городе к началу XIX в. действовало 5 школ, практиковало шесть врачей, имелось достаточное количество магазинов, гостиниц и питейных заведений. Ослабление межгосударственного соперничества в Карибском бассейне, благодаря которому принадлежавший нейтральной Швеции Сен-Бартельми выполнял роль торгового пункта, привело к ухудшению экономической ситуации на острове. Поскольку его содержание становилось все более расходным, шведское правительство приняло решение продать остров Франции. В соответствии с Парижским договором 10 августа 1877 г. остров переходил в состав Франции, включавшей его в состав своей колонии Гваделупы. За остров шведский король Оскар II получил сумму в 320 тыс. франков. При этом, переход острова под французскую юрисдикцию был оформлен вполне демократично. Состоялся референдум, на котором лишь один человек из принявших в нем участие взрослых жителей острова, проголосовал против присоединения к Франции. Так Швеция лишилась своего последнего заморского колониального владения.

Азиатское фиаско

Наше повествование о заморских колониях Швеции было бы неполным, если бы мы не вспомнили и о попытках Швеции закрепиться в Южной Азии. Правда, эти попытки оказались неудачными еще в большей степени, чем колониальная экспансия в Африке или Северной Америке. Как известно, Индия также была очень интересной территорией для европейских держав и торговых компаний. Практически каждая развитая европейская страна в XVII-XIX вв. обладала собственной Ост-Индской компанией. Не стала исключением и Швеция. Появление Шведской Ост-Индской компании явилось прямым результатом распада Австрийской Ост-Индской компании в 1731 году. Предприниматели, которые рассчитывали получать прибыль от деятельности в Индии, прикрываясь австрийским флагом, стали искать новую «крышу», поскольку действовать без прикрытия какого-либо государства означало заслужить обвинения в контрабанде и соответствующую меру наказания. В результате поисков шотландский предприниматель Колин Кэмпбэлл и немец из Гетеборга Никлас Сальгрен договорились с Хенриком Кенигом — шведским чиновником, который сумел выторговать для них право на торговлю в Южной Азии.

14 июня 1731 г. король Швеции выдал Хенрику Кенигу право на торговлю в Ост-Индии и близлежащих регионах.

Однако, развитие торговли Швеции с Ост-Индией сразу же вызвало негативную реакцию у других европейских государств. Первый корабль, который шведы снарядили и отправили из Гетеборга, был захвачен голландцами (правда, его вскоре отдали). В сентябре 1733 г. отряд Шведской Ост-Индской компании основал шведскую факторию в Порто-Ново, что на Коромандельском берегу в Южной Индии. Но не прошло и месяца, как в октябре 1733 г. совместные англо-французские войска, направленные из английской колонии Мадрас и французской колонии Пондишери, напали на факторию. Все находившиеся в колонии люди были арестованы, а их товары подлежали конфискации. Таким образом, шведское присутствие на Коромандельском берегу не продлилось более месяца. Увидев, что ожидает созданные в Индии колонии, Шведская Ост-Индская компания решила не вступать в конфронтации с более сильным противником и оставила затею с индийской торговлей, переключившись на сотрудничество с Китаем.

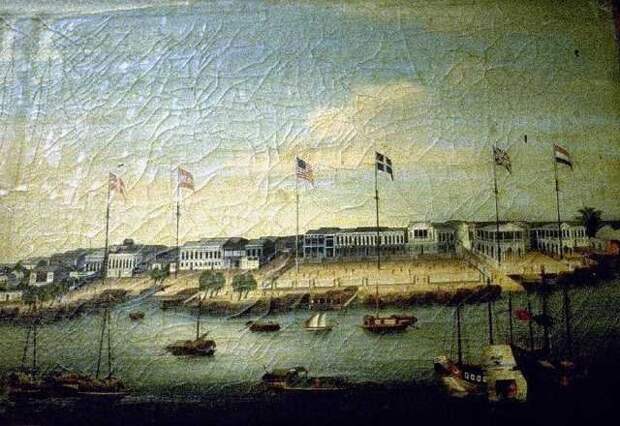

Шведский флаг в числе прочих флагов держав в фактории на территории китайского Кантона

Последняя идея была куда более удачной. В течение первой привилегии компания осуществила 22 экспедиции в Китай и 3 — в Бенгалию. Во время второй привилегии, выданной на следующие двадцать лет, были отправлены 14 экспедиций в Китай, затем, после реорганизации компании — 21 экспедиция в Китай и 1 экспедиция в Индию. Третья привилегия отметилась 39 морскими экспедициями. Дальнейшему развитию трансокеанической торговли с Китаем помешали Наполеоновские войны, которые создали препятствие для владельцев компании и во время четвертой привилегии они так и не смогли собрать ни одного рейса.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитию колониальной экспансии Швеции в заморские земли препятствовали сразу несколько факторов. Во-первых — недостаточный по сравнению с другими европейскими странами уровень экономического развития Швеции. Шведская монархия пропустила эпоху Великих географических открытий, когда начинались колониальные экспансии Испании и Португалии, но не смогла, в силу экономической слабости, достойно выступить в качестве конкурента новых колониальных держав — Англии и Голландии — в XVII-XVIII вв.

Во-вторых, сыграла роль отвлеченность Швеции европейскими проблемами. Постоянная борьба за гегемонию в Балтийском регионе, конфликты с Данией, Российской империей, также оттягивали силы шведской короны и не позволяли ей уделять значительное внимание своим заморским проектам. Наконец, Швеция всегда отличалась малонаселенностью и, соответственно, не могла предоставить колониям количества поселенцев, необходимого хотя бы для поддержания шведского суверенитета на территории факторий. Так, в Новой Швеции проживало лишь 600 человек, что было в десятки раз меньше населения английских и даже голландских колоний в том же регионе Северной Америки. С 1814 г. Швеция перешла на политику нейтралитета, что не позволяло ей конфликтовать с другими европейскими государствами в борьбе за колониальные владения.

http://topwar.ru/65459-shvedskaya-amerika-i-afrika-kolonialn...

Свежие комментарии