«Корея — это кинжал, направленный в сердце Японии!» — пафосно заявил Ямагата Аритомо — участник гражданской войны Босин, Сацумского восстания, японо-китайской и русско-японской войн, генерал, дважды премьер-министр Японии, «отец японской армии» и прочая, и прочая, и прочая... Кинжалы у японцев и в самом деле кривые, и Корея по отношению к Японии выглядит натурально как «танто» — самурайский кинжал. Вот только война между страной Восходящего Солнца и Поднебесной началась не из-за геополитических раскладов — сам термин «геополитика» появится на свет уже после завершения этого конфликта, а тупо из-за денег.

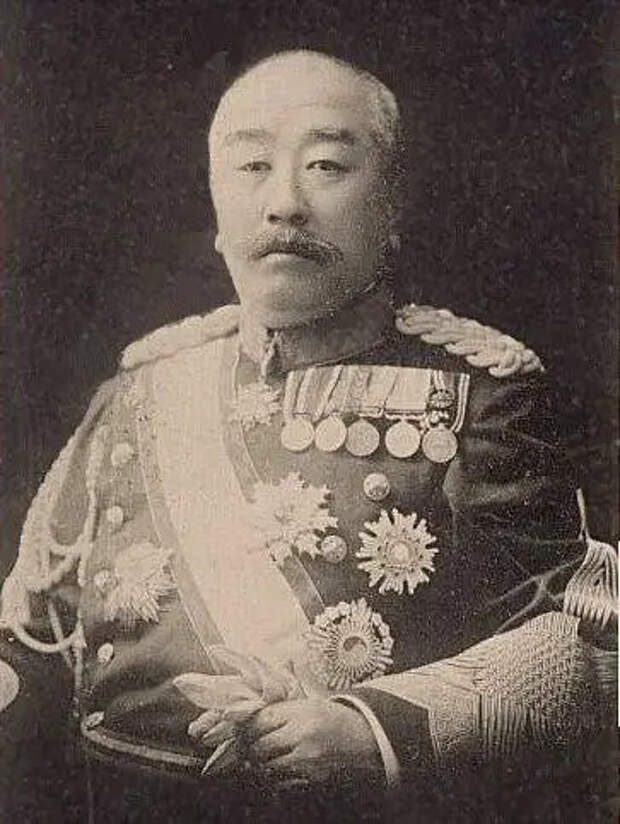

Генерал Ямагата Аритомо, «отец японской армии»

Дело в том, что Япония, активно начавшая развивать капитализм, нуждалась в рынках сбыта для своей продукции, и Корея в этом качестве вполне годилась — продукция японских фабрик потоком лилась на корейский рынок, обогащая новорожденные дзайбацу «Мицуи», «Мицубиси», «Сумимото», «Ясуда» и иже с ними. В 80-е годы XIX века доля японской продукции в «Стране утренней свежести» составляла 80 процентов. Но к 1894 году она снизилась до 55 процентов — в Китае также развивалась промышленность, которой также не лишним был корейский рынок. Причём, несмотря на то, что реформирование экономики Поднебесной шло далеко не так резво, как в стране саке, гейш и Годзиллы, но, учитывая численность населения Китая... В общем, самураи постепенно стали понимать, что без взятия Кореи под контроль молодая отечественная индустрия накроется медной ёмкостью для приготовления варенья.

Тонхаки — тайпины с корейским акцентом

За поводом для войны дело не стало: когда очень хочется, таковым может стать всё что угодно! По Тяньзинскому договору 1884 года, при возникновении в Корее восстаний, ввести войска для их подавления имели право и Япония, и Китай. А восстание в Корее произошло. Там возник свой аналог тайпинов — тонхаки. Тонхак — «Восточное учение», доктрина, противопоставлявшая себя христианству, «Западному учению», и круто замешанная на конфуцианстве, даосизме и буддизме. Но суть этого движа была не в идеологии (тайпины были типа христианами, но действовали ровно также), а в том, что японская промышленная продукция разоряла местных ремесленников, а дорожающая из-за вывоза в Японию провизия портила жизнь всем остальным. Основоположником учения стал некий Чхве Чеу, казнённый в 1864 году за то, что его сторонники были очень слабо похожи на последователей Льва Толстого или Махатмы Ганди.

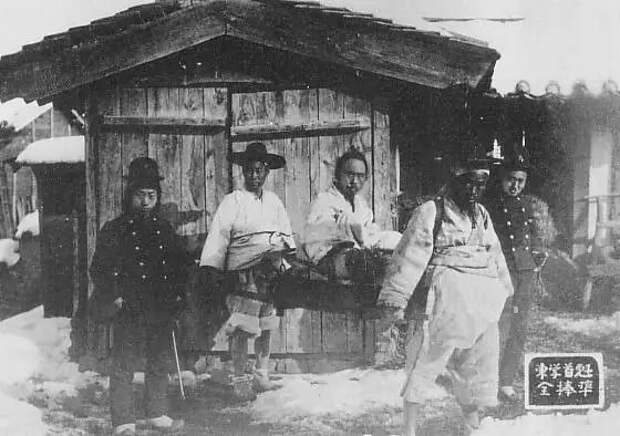

Чон Бонджун в плену

Но по-серьёзному всё завертелось в 1893 году, когда движение тонхаков возглавили представители корейского дворянства. Повстанцы нападали на местных помещиков и убивали японских купцов, жгли усадьбы, делили зерно, уничтожали долговые обязательства. Сначала правительство послало на усмирение тонхаков войска, которым удалось разбить отряды повстанцев. Но в январе 1894 года полыхнуло снова. Местные войска и наёмные дружины купцов потерпели от отрядов, возглавляемых мелким чиновником Чон Бонджуном, поражение, восстание разгоралось как лесной пожар, распространяясь на уезд за уездом.

На подавление выступил отряд правительственных войск, снабжённых 75-мм крупповской пушкой и картечницей Гатлинга. Так у повстанцев появилась современная артиллерия. 31 мая 1894 года тонхаки захватили Чонджу. Срочно вернувшийся к городу генерал Хон Гехун обложил крепость, но на штурм его сил не хватало. А повстанцам не хватало сил на прорыв на юг — в края, населённые самым бедным и замордованным крестьянством (таки да, традиционно в Корее Север был богаче Юга). В общем, король Кореи, оказавшись в неприятном положении, вспомнил, что является вассалом цинского Китая. И попросил помощи.

Японцы в Сеуле

И ведь получил же! Причём как от Китая, так и от Японии. Одновременно. Китай направил в Корею корпус Е Чжичао — 2,5 тысячи штыков при 8 орудиях. Китайцы стали в Асане, перекрыв повстанцам путь на Сеул. А японцы, в количестве 400 человек, вошли непосредственно в Сеул и заняли все ключевые точки города. После этого с тонхаками правительству удалось договориться: те требовали сменить наиболее коррумпированных чиновников, наказать наиболее жестоких помещиков, ну и так — по мелочи, списать долги, например, или разрешить вдовам по новой выходить замуж. После чего... После чего к тонхакам явилась делегация японского «Гэнъёся» — «Общества тёмного океана», паназиатской организации, завязанной на дзайбацу, военных и прочих интересных (и влиятельных!) личностей. Которые сделали Чон Бонджуну предложение, подкупающее своей новизной: деньги, оружие, всё, что душа желает, только — продолжай, родной!

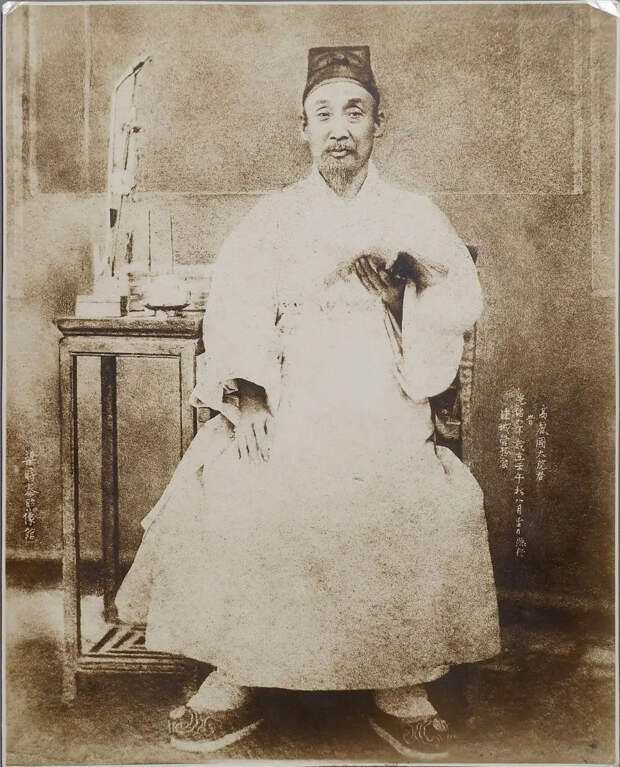

Хынсон Тэвонгун, король Кореи

Лидер тонхаков показал себя с лучшей стороны: на поводу у идеологического противника не пошёл. Вот только правительство его и его соратников кинуло. Из всех поставленных условий разрешило только реформу местного самоуправления (даже вдовам замуж по-новому выходить не разрешили, ироды!). И всё пошло по новой, только в удвоенном масштабе — по всей стране начали появляться банды, выдававшие себя за тонхаков и творившие полный беспредел. Понятное дело, что в ответ в Корею вновь ввели китайские и японские войска, но на этот раз японские генералы высадили в Чемульпо в три раза больше солдат, чем их китайские коллеги — 8 тысяч штыков. И организовали в Сеуле (который они держали) государственный переворот: захватили королевский дворец Кёнбоккун, восстановив на троне отца короля Коджона — Хынсона Тэвонгуна. Который тут же, 27 июля, попросил японцев изгнать китайцев из Кореи.

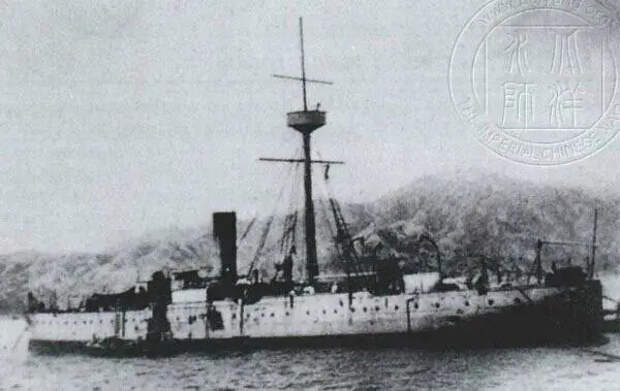

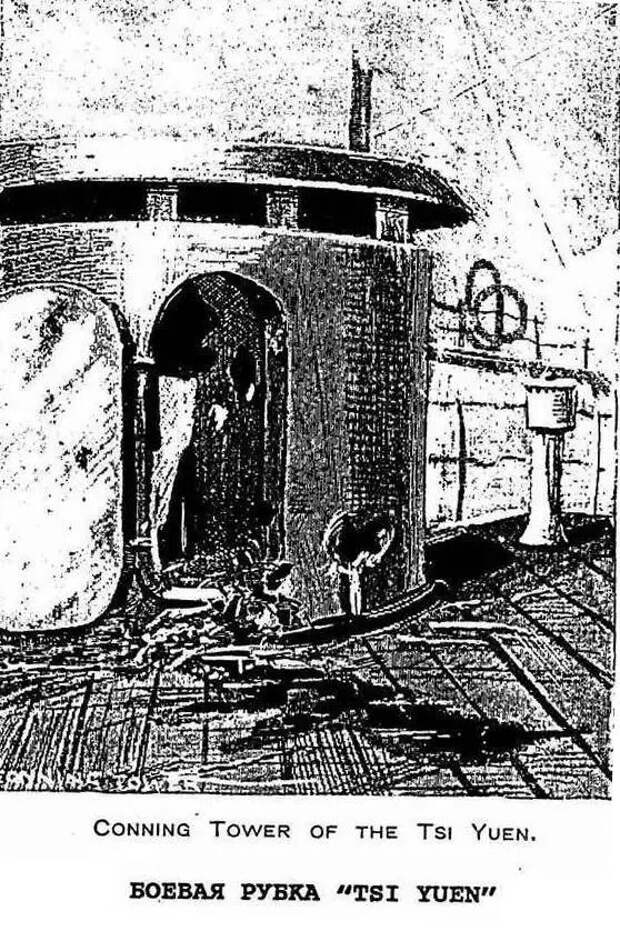

Крейсер «Цзиюань»

Но выстрелы к тому времени уже вовсю гремели. 25 июля случился бой у Асана. 22 июля в Асан прибыли китайские корабли: крейсер «Цзиюань», минный крейсер «Гуаньи», «Вэйюань» и два транспорта с батальоном пехоты и военным снаряжением. Высадив войска, транспорта ушли, а «Цзиюань» и «Гуаньи» остались, они ожидали транспорта «Коушинг» (иногда пишут «Гаошен») в сопровождении посыльного судна «Цаоцзян». Японский объединённый флот вышел в море 23 июля. Впереди следовал «летучий отряд» контр-адмирала Кодзо Цубои: бронепалубные крейсера «Ёсино», «Такатихо», «Нанива» и «Акицусима». 25 июля летучий отряд подошёл ко входу в Асанский залив («Такатихо» отделился от отряда и участия в бою не принимал).

Бронепалубный крейсер «Нанива»

В 5:00 утра «Цзиюань» и «Гуаньи» направились на выход из бухты: обеспечить беспрепятственный заход «Коушинга» в Асан. Будь цинским командирам известно, что японцы решили воевать (объявлять войну самураи всегда считали дурным тоном), китайские «крейсера» (по сути дела, канонерки) дали бы бой в бухте — там меньше простора для маневра. Но они этого не знали.

Дальше есть две версии развития событий. По одной, китайцы не стали салютовать флагу контр-адмирала Цубои, на что тот обиделся и приказал открыть огонь. По другой, «Цзиюань», подняв белый флаг, выпустил в японские корабли торпеду. По третьей, японский адмирал предварительно отправил в Асан посыльные суда «Яэяма» и «Такао», а встретив там китайцев, решил, что они их потопили. Но всё это ерунда, японцы изначально шли топить китайские корабли. В 8 часов утра «Нанива» открыла огонь по «Цзиюаню» с дистанции 274 метра. Первые выстрелы японо-китайской войны прозвучали.

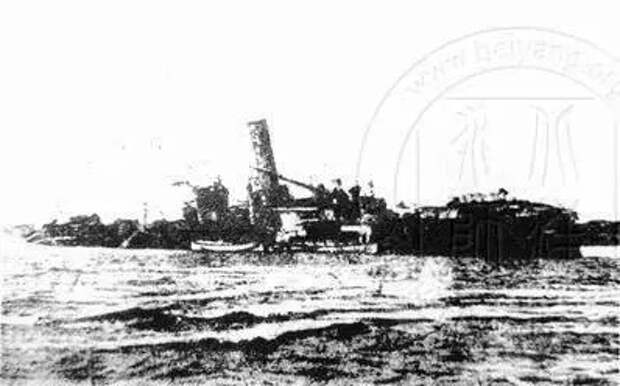

Уничтоженный «Гуанъи»

Самый сильный китайский корабль был выбит первыми же выстрелами: с 274 метров сложно промахнуться. Японские 8-дюймовые снаряды поразили мостик и носовую башню главного калибра, а кормовая 6-дюймовка не могла стрелять из-за натянутого тента — китайцы несли службу по законам мирного времени. Ход корабль не потерял, но управляться и вести бой не мог. К счастью, на борту был немецкий инструктор Гофман, наладивший управление при помощи временных румпель-талей. Минный крейсер «Гуанъи» сам атаковал японцев, отвлекая их огонь от флагмана. Корабль вёл огонь по «Наниве» и «Акицусиме», получил массу попаданий, загорелся и стал тонуть, но его командир Линь Гаосян сумел выбросить корабль на берег и спасти оставшихся в живых 79 членов экипажа. Подошедшая «Акицусима» сделала по «Гуанъи» порядка 30 выстрелов, добив повреждённый корабль. В это время «Цзиюань» успел уйти, за ним бросился в погоню «Ёсино», но не догнал. Что интересно: он считался самым быстрым в Объединённом флоте, но в реальности не смог догнать китайский тихоход...

Рубка «Цзиюаня» после боя

Вид пришедшего в Вэйхайвэй «Цзиюаня» поражал даже видавших виды моряков: корабль был забрызган кровью по самые верхушки труб, надстройки изуродованы, на палубах смесь разбитых шлюпок, кусков настила и частей тел экипажа. Потери китайцев известны: 13 человек убитыми и 40 ранеными на «Цзиюане», 31 убитый на «Гуанъи», один корабль погиб, второй спасся. А с японским отрядом ясности нет: по японским данным ни убитых, ни раненых не было. Но, скорее всего, это фуфло: китайцы объясняют спасение «Цзиюаня» тем, что его комендоры выстрелом из кормовой 6-дюймовки сорвали ютовый тент, после чего влепили «Ёсино» несколько удачных попаданий, в том числе выстрелом был убит японский адмирал. С адмиралом ясно, что врут: в бою разглядеть такие подробности нереально, а вот то, что несколько раз попали, как раз вполне вероятно — иначе объяснить тот факт, что «Ёсино» «Цзиюань» не догнал, невозможно. Косвенное подтверждение этому дал начальник медицинской службы японского флота, утверждавший, что китайцы попали по «Ёсино» дважды — первый снаряд сбил гафель, а второй, пробив бронеплиту, влетел в машинное отделение, но не взорвался.

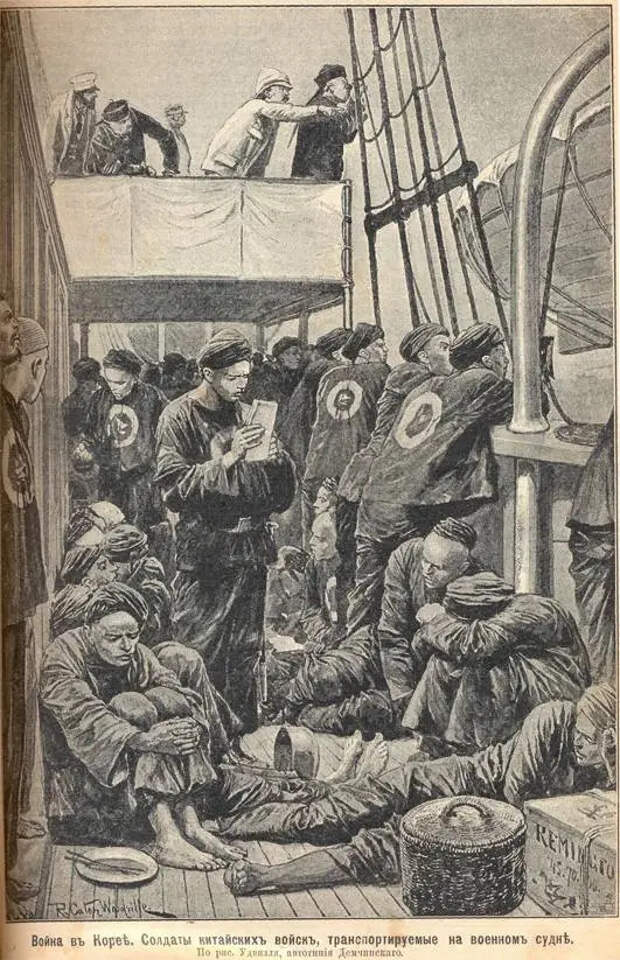

Китайские солдаты на «Коушинге»

Гораздо большие потери принёс китайцам следующий бой, если это можно так назвать. На британском судне «Коушинг» в Корею везли 1100 китайских солдат и офицеров, а также 14 полевых орудий. Конвоировала пароход старая деревянная канонерка «Цаоцзян» с четырьмя 90-фунтовыми дульнозарядными орудиями. Кроме китайцев на судне следовал домой немецкий военный инженер, отставной майор К. фон Геннекен.

Утром 25 июля «Коушинг» подошёл к Асану, где его остановила «Нанива». На судно был направлен японский офицер, потребовавший от английского капитана «Коушинга» Т. Голсуорси следовать за японским кораблём. Это было натуральным пиратством: судно было нейтральным, а война не объявлена, но японцев это нисколько не смущало. Капитан согласился подчиниться требованию наглых самураев, но китайские солдаты отказались сдаваться. Они открыли огонь из винтовок с палубы, на что «Нанива» выпустила торпеду (в белый свет как в копеечку) и начала расстрел корабля. Вскоре «Коушинг» лишился хода и начал тонуть, китайцы продолжали отстреливаться из винтовок, японцы косили их из митральез и пушек Гочкиса.

Оказавшихся в воде англичан подняли на борт японского крейсера, а китайцев ещё долго добивали в воде. Впрочем, 300 солдатам удалось доплыть до ближайшего острова, откуда их эвакуировали немецкая и французская канонерки. В общем, в Китае бой «Цзиюаня» стал аналогом боя «Варяга» в Чемульпо, вызвав волну патриотического подъёма. Комендор кормовой 6-дюймовки получил награду в 1000 лян серебром (примерно 2000 рублей по тогдашнему курсу). А расстрел китайских солдат в воде не привёл ни к каким последствиям: японцам это простили! Отношение к китайцам и собакам в это время было примерно одинаковым...

Генерал Осима Ёсимаса на пике карьеры

Между тем, 26 августа Корея с Японией подписали договор, согласно которому король страны Утренней свежести поручал японцам прогнать с вверенной ему территории армию Поднебесной. Но на суше у японцев всё было не столь благополучно. «Обученная армия» имела неплохую подготовку, а японцы звёзд с неба пока что не хватали. Генерал Е Чжичао смог вывести свои войска из-под удара смешанной бригады генерал-майора Осимы Ёсимасы и отойти к Конджу, где китайцы стали готовить укрепления.

В случившемся 29 июля арьергардном сражении китайский военачальник сумел нанести превосходящим силам противника серьёзные потери и в порядке отойти. Правда, китайцам при отходе пришлось бросить артиллерию (8 орудий), расстрелявшую весь боезапас, — со снабжением у «обученной армии» был страшный бардак. А винтовок японцам досталось всего 83 штуки, отсюда можно смело утверждать, что указанные в китайских источниках потери в 100 с небольшим убитых и раненых близки к истине. Помогало китайцам и сочувствие корейского населения: своих раненых китайские генералы смело оставляли на попечение местных жителей.

Правда, длилась идиллия недолго: цинское правительство срочно набрало 56 тысяч новобранцев, причём набирали кого попало, в том числе бывших (и не только бывших!) преступников, хунхузов и прочий асоциальный элемент («из хорошего железа не делают гвоздей, из хороших людей не делают солдат»), так что новобранцы на корейцах отрывались по полной — грабежи и изнасилования были нормой жизни, а отношение населения к китайской армии стало быстро меняться.

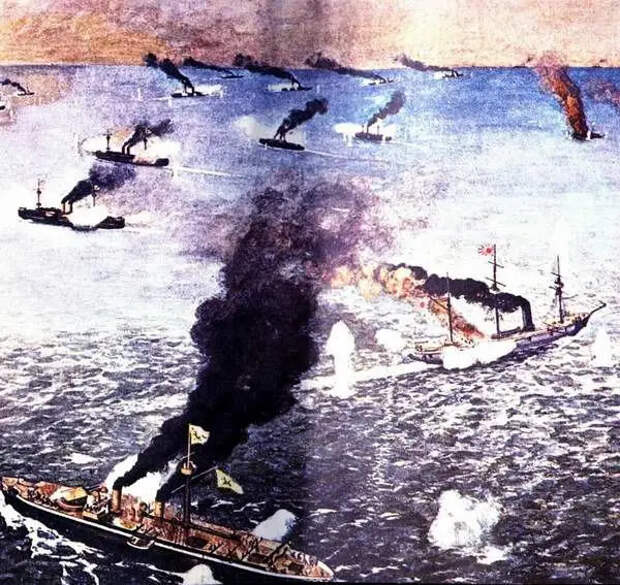

Битва у стен Пхеньяна

Е Чжичао отступал к Пхеньяну. У китайского генерала было не более 18 тысяч солдат, а у наступавшего японского генерала Нодзу Мицутиры — не меньше 40 тысяч. Сражение произошло под городской стеной будущей столицы КНДР: китайские войска крепко держали позиции, но обходной маневр отдал победу японцам. Впрочем, организовать оппонентам «Седан» Нодзу не смог: начался проливной дождь, и, под его прикрытием, китайцы выскользнули из ловушки и отошли на север, хоть потери были и велики: об ожесточённости сражения говорит тот факт, что в нём, у ворот Хёнму, погиб генерал Цзо Баогуй, а китайские генералы нечасто оказывались в гуще сражения. Е Чжичао решил дать японцам очередной бой на реке Ялу — по границе Китая с Кореей. Основания для этого у генерала были: Бэйянский флот получил задачу — высадить в устье реки Ялу десант...

Бой у реки Ялу

Морской бой у реки Ялу я уже в «Военном обозрении» описывал, так что долго рассказывать о нём не стану. Но отмечу, что, несмотря на понесённые флотом адмирала Дин Жучана потери, поставленную задачу он выполнил — десант был высажен. Японцы, напротив, не смогли воспрепятствовать высадке десанта, так что Ялу — победа китайского флота. Да, победа, давшаяся дорогой ценой, да, победа в ходе проигранной войны, но — победа! Другое дело, что победа оказалась пирровой — больше оказать сопротивление японцам Бэйянский флот не смог и оказался заперт в Вэйхайвэе, где и погиб впоследствии.

Генерал Не Шичен

А высаженные подкрепления не смогли помочь генералу Сун Цину (Е Чжичао сместили с должности и отправился собирать пополнения) остановить японцев на границе с Китаем. 24 тысячи штыков при 90 орудиях заняли оборону на спешно подготовленных рубежах. 25 октября 1-я японская армия генерала Ямагата Аритомо перешла в наступление. Китайский генерал допустил ошибку, растянув свои войска на слишком длинной позиции, стараясь прикрыть всё, что можно. Поэтому на направлении решающего удара японцы сосредоточили превосходящие силы.

Для начала Ямагата имитировал удар в центр китайской позиции в Цзюлянчаньчэне, а когда армия Сун Цина втянулась в бой, нанёс основной удар на фланге у Хушаня. Для этого в ночь на 24 октября японские сапёры навели понтонный мост через Ялу, давший возможность ударным частям выйти к китайским позициям, не замочив ног. Самое ожесточённое сражение дали войска генерала Не Шичена (около 2 тысяч штыков), оборонявшиеся у горы Хуэршань. Не получив подкреплений, генерал закопал в землю два своих орудия и отступил. Контратаки китайцев не дали результата, армия отошла на Фэнхуанчэн, бросив артиллерию и обозы. Это имело важные стратегические последствия — отход армии дал японцам возможность перерезать дороги на Порт-Артур.

Бой у Хушаня, переправа через Ялу по понтонному мосту

Потери в сражении на Ялу японцы сильно занизили: сначала указав цифру в 33 убитых и 111 раненых, потом снизив её до 4 убитых и 140 раненых. Данные о китайских потерях весьма приблизительны, так что обычно указывают 500 убитых и 1000 раненых, но в столь круглые цифры не верится. Тем более, что японцам досталось 78 орудий и 4395 винтовок.

«Генерал-лейтенант Ямадзи руководит атакой на Порт-Артур»

После победы на реке Ялу японцы разделили армию: одна часть атаковала Мукден, другая изолировала Порт-Артур. А в Японии была сформирована 2-я армия генерала Ояма Ивао, высадившаяся на Ляодунский полуостров. Штурм Порт-Артура сложным для японцев не был: комендант крепости сбежал, прихватив войсковую казну, смазали пятки салом и многие чиновники и офицеры. Среди оставшихся хватало предателей. Дисциплина упала, началось мародерство и грабежи, организовывать отпор было некому. 21 ноября начался штурм, и до полудня японцы уже были на фортах, прикрывавших крепость с севера, а к вечеру на восточных береговых батареях. 22 ноября город и крепость были в руках японцев.

И началась резня! Японцы убивали как пленных, так и мирное население, официально говорится о 2000 убитых, реально было много больше. От всего населения города осталось 36 человек, которым японцы написали на шапках «возчик трупов» и оставили в живых. Падение Порт-Артура привело к падению Ли Хунчжана, который был разжалован и снят со всех постов. Императрица Цыси, потратившая незадолго до этого 10 миллионов лян на празднование своего дня рождения, свалила позор поражения на старого генерала. В январе 1895 года была послана официальная делегация на мирные переговоры. Но японцы ещё не получили всего, чего хотели, поэтому переговоры были прерваны по инициативе японской стороны.

Генерал Сун Цин

Перед японцами была дорога на Мукден, бывший «священной столицей» маньчжуров. Сдавать этот город без боя Цинская династия не собиралась. Со всего Китая собирались провинциальные армии — необученные, плохо вооружённые, но многочисленные. На место Ли Хунчжана поставили Лю Куньи, в помощь которому дали Сун Цина и У Дачэна. Ожесточённые бои в долине реки Ляохэ начались несмотря на лютые январские морозы и длились до марта. Одновременно с Ляодунского полуострова под Вэйхайвэй были морем переброшены две дивизии. Военно-морскую базу брали 9 дней. Бои были тяжёлые, обречённую крепость обстреливали осадные батареи, боновое заграждение гавани было разрушено, что открыло дорогу японским миноносцам. Они торпедировали несколько кораблей, включая переживший бой при Ялу флагман Дин Жучэна, броненосец «Динъюань».

Адмирал Ито

Адмирал приказал прорываться в море и там топить флот, чтобы не достался японцам. Этот приказ привёл к мятежу. 12 февраля 1895 года Дин Жучен вступил в переговоры с вице-адмиралом Ито. Он выговорил гарантии неприкосновенности всем морякам флота, взамен обязался не взрывать портовые сооружения и укрепления. Подписав договор, Дин Жучен принял смертельную дозу опиума. Также самоубийством покончили жизнь несколько командиров китайских кораблей. Командир «Динъюаня» Лю Бучань взорвал корабль, мотивируя это тем, что он не в строю и передаче в целости не подлежит, после чего пустил себе пулю в лоб. 14 февраля Бэйянский флот приказал долго жить.

Ли Хунчжан

В Пекине началась паника, войска были сломлены морально, армия генерала Нодзу шла через Китай как нож сквозь масло. 30 марта было объявлено перемирие в Маньчжурии. Только в Маньчжурии, поскольку японцы раскатали губу на Тайвань и Пескадорские острова. Ради этого переговоры затягивали. На главу китайской делегации Ли Хуанчжана было совершено покушение — ему прострелили щёку, что на 10 дней лишило его возможности говорить. 17 апреля был подписан Симоносекский мирный договор. Он был особенно унизителен для Китая, ведь его вынудила подписать не европейская страна, а «восточные карлики», как величали японцев в Китае. По договору Поднебесная лишалась Ляодунского полуострова, Тайваня и Пескадорских островов.

Реформы не должны быть половинчатыми...

Такая наглость японцев, которых самих не так давно «открывали» при помощи пушек, вызвала жёсткую реакцию России, Франции и Германии, которые заставили императора Мэйдзи отказаться от Ляодунского полуострова, но взять увеличенную контрибуцию. Это стало прологом других войн, которые не имеют отношения к этому рассказу. А Китай неудержимо несло к революции. Династия Цин не была популярна, но маньчжуры, по крайней мере, имели славу хороших воинов. Оказалось, что слава — сильно дутая. Победу японцам принесла более радикальная европеизация страны. Нельзя сказать, что в Поднебесной не проводили реформ, но они были половинчатыми: покупая новое оружие, прокладывая телеграфные линии и строя железные дороги, маньчжуры не смогли отказаться от внутренних таможен, феодальных привилегий элиты и высокомерного пренебрежения к достижениям иностранцев. За эти ошибки пришлось заплатить, но сторонникам старого Китая ещё предстоит дать свой последний и решительный бой...

Свежие комментарии