Подводная лодка «Дельфин» встала на крыло, но так и не смогла полететь

Дело было вечером, делать было нечего.

Над красавицей виллой «Ореанда» сгущались сумерки. Никита Сергеевич задумчиво поглядел на лазурное море, а затем повернулся к стоящим полукругом адмиралам и представителям Минсудпрома: «Товарищи, а почему бы нам не создать ракетоносец, который мог бы летать по воздуху, носиться со скоростью торпедного катера по волнам, а затем погружаться и становиться подводной лодкой?»Мы никогда не узнаем, что подумали в этот миг конструкторы и адмиралы. Наверное, кто-то вспомнил Жюля Верна, а кто-то — маму первого секретаря ЦК. Известно лишь одно, что никто не возражал. На дворе стоял 1961 год, и все помнили, что случилось с адмиралом Кузнецовым и маршалом Жуковым.

Ну, а наиболее разумные товарищи сразу стали напряжённо соображать, а что с такой идеи поиметь можно. Так, под сей проект, получивший название «Дельфин», слили в одно два конструкторских бюро — ЦКБ-19 и ЦКБ-5.

«Дельфин» оказался манной небесной и для генерального конструктора ОКБ-52 В.Н. Челомея. В 1960 году на вооружение катеров-ракетоносцев была принята крылатая ракета П-15, разработанная в КБ «Радуга» под руководством А.Я. Березняка. А Челомей с 1960 года разрабатывал свою катерную ракету П-25.

Челомей пытался убедить судостроителей перевооружить катера проекта 205 с П-15 на П-25. Заказ был огромен, через два десятка лет П-15 стала самой распространённой противокорабельной ракетой в мире. У обеих ракет была одинаковая дальность — 40 км, но П-15 имела жидкое топливо и жёсткое крыло, а П-25 — твёрдое топливо и складывающееся в контейнере крыло. Тем не менее, судостроителям было невыгодно менять конструкцию строившихся сотнями катеров, и они дружно выступили против челомеевской ракеты. А конструкторы П-15 начали проектирование ракеты П-15У со складывающимся крылом. Поскольку на ракеты П-25 были затрачены огромные средства, закрытие темы пахло скандалом. Спасти ситуацию мог только «Дельфин».

Дело упрощалось тем, что под началом у Челомея был молодой инженер Сергей Никитич Хрущёв, который, кстати, и проживал вместе с отцом. Сергей, естественно, начал лоббировать «Дельфин».

Расчёты показали, что создание системы самолёт — надводный корабль — подводная лодка физически невозможно. С большим трудом судостроители убедили Никиту не использовать аппарат в качестве самолёта. Хотите, чтоб летал, так пусть летает не в воздухе, а по воде. Приделаем ему подводные крылья, да ещё и увеличим число ракет с двух до четырёх. В конце концов, Хрущёв согласился.

Для чудища придумали даже классификацию — «малый погружающийся ракетный корабль» проекта 1231.

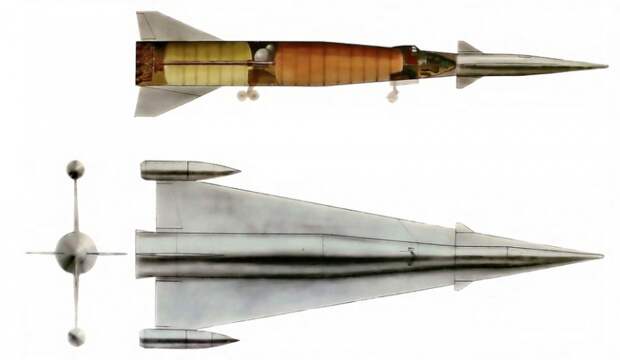

Было разработано три варианта корабля: с двумя крыльями водоизмещением 450 т и скоростью надводного хода 42 узла, с одним носовым крылом соответственно 440 т и 38 узлов, а также бескрыльевой вариант (600 т и 33 узла). Наиболее приемлемым оказался вариант с одним носовым крылом. Несмотря на меньшую скорость хода, балансировка и управляемость в подводном положении были лучше, чем у более скоростного варианта с двумя крыльями.

В качестве двигателя надводного хода были приняты два агрегата М507, состоящего из двух дизелей М504 общей мощностью 24 тыс. л. с. Со скоростью 38 уз. корабль мог пройти только 105 миль, а при движении экономическим ходом (сойдя с крыла) 14 уз. — 700 миль. Мореходность корабля была невелика — 4 балла.

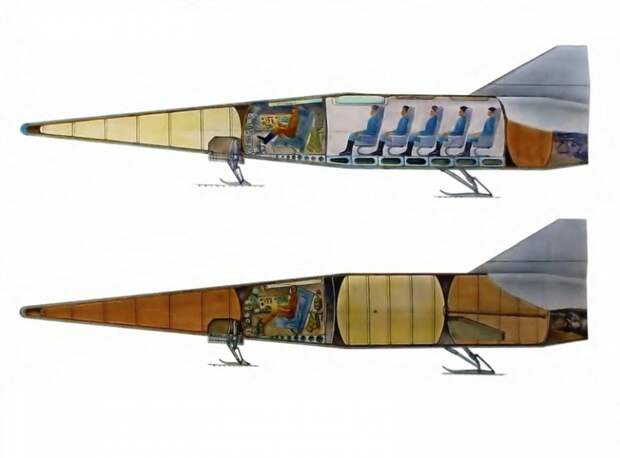

Под водой корабль мог двигаться в двух положениях. Под шноркелем (РДП) со скоростью до 4-х узлов с помощью вспомогательного дизеля М-50 мощностью 700 л. с. В этом случае дальность плавания составляла 200 миль. Под электродвигателем корабль мог двигаться также со скоростью 4 узла, дальность под электродвигателем 25 миль. Автономность в надводном положении составляла 5 суток, а в подводном — 2 суток.

Экипаж корабля состоял из двенадцати человек: пять офицеров, четыре мичмана и трое главных старшин. В надстройке в отдельном прочном контейнере находился жилой отсек со спальными местами на 6 человек, камбузом, запасами воды и провизии. Жилой отсек предусматривалось также использовать для спасения личного состава из подводного положения.

В качестве материала для наружного и прочного корпусов рассматривались различные алюминиевые сплавы и высокопрочные стали, а для крыльев — титан и сталь. Для корпуса окончательно выбрали сплав АМr-61, для крыльев — титан. Прочный корпус корабля был рассчитан на выдерживание нагрузок при взрыве атомной бомбы порядка 20 килотонн в радиусе около 2 км, а по ряду систем и оборудованию — 4 км.

Вооружение корабля состояло из четырёх крылатых ракет П-25. Пусковые установки находились вне прочного корпуса и были герметизированы на давление максимальной глубины погружения.

Радиотехническое вооружение состояло из радиолокационной и гидроакустической станций. РЛС «Рангоут-1231», которая могла обнаруживать надводные корабли класса эсминец на дистанции 25−28 км. Гидроакустическая станция «Хариус» в подводном положении без хода могла обнаруживать противника на дистанции 60−120 км. При работе дизелей эффективность ГАС «Хариус» была равна нулю. Никаких средств самообороны против надводного или воздушного противника «Дельфин» не имел.

В соответствии с тактико-техническим заданием корабль проекта 1231 предназначался для нанесения внезапных ракетных ударов по боевым кораблям и транспортам в узкостях, на подходах к военно-морским базам и портам противника, участия в обороне побережья, районов базирования флота и приморских флангов сухопутных войск, в отражении высадки десантов и нарушении морских коммуникаций противника.

Группа кораблей проекта 1231 должна была развёртываться в заданном районе и длительное время находиться в погруженном положении на позиции ожидания или сближаться с противником также в подводном положении.

Но гладко было на бумаге. Под водой «Дельфин» в лучшем случае мог быть двое суток, и то без хода. Рабочая глубина его погружения — 70 м (у лодок Первой мировой войны и то было больше). Корпус, сделанный из сплава АМr-61, в морской воде был подвержен коррозии. Для выпуска ракет кораблю приходилось всплывать, при пуске густой дым сильно демаскировал корабль, а после пуска он становился полностью беззащитной дичью для катеров, самолётов и вертолётов противника.

А между тем корабль был весьма дорог: в 1962 году судостроители оценили его в 18,7 миллионов рублей. При доработке и доделке его стоимость неизбежно возросла бы в 1,5−2 раза.

Работы над ракетой П-25 существенно опередили конструирование самого катера. П-25 создавалась по Постановлению Совета министров СССР № 926−386 от 26 августа 1960 года. Максимальная дальность стрельбы 40 км.

Ракета оснащалась фугасно-кумулятивной боевой частью 4Г-70, разработанной НИИ-6 ГКОТ. Ракета получила несекретный индекс 4К-70.

Производство ракет велось в 1961—1962 годах на заводе № 642, но по Постановлению Совмина СССР от 18 декабря 1962 года было передано заводу № 301 им. Лавочкина.

Испытывать ракету П-25 решили на феодосийском полигоне «Песчаная Балка». Автономные испытания П-25 без головки самонаведения были начаты осенью 1962 года. Первоначально пуски производились с береговой пусковой установки контейнерного типа КТ-62Б в поселке Черноморск.

Для корабельных испытаний П-25 был выделен экспериментальный катер проекта 205Э[1].

16 октября 1962 года по 12 декабря 1964 года проведено 12 пусков П-25. Увы, ракета была «сырая».

В итоге в акте о корабельных испытаниях указывалось: «после устранения следующих недостатков… приступить к Государственным испытаниям ракеты П-25».

То, что через год-два начнутся Государственные испытания «погружающегося ракетного корабля», а затем пойдёт и серия, ни у кого не вызывало сомнения.

Но 16 октября 1964 года страна была огорошена сообщением ТАСС о снятии Хрущёва со всех занимаемых постов. Работы над «Дельфином» были немедленно прекращены. В этот же день Челомей вызвал директора завода В.Н. Бугайского: «Что нам делать с Сергеем?» Бугайский ответил: «Пусть работает… Вы многим обязаны Никите Сергеевичу». Но вскоре Сергей Никитич был уволен из ОКБ-52. Накрылась и ракета П-25. Ущерб от работы по «Дельфину» и П-25 никто не подсчитывал. Больше к таким фантазиям никто не возвращался.

Свежие комментарии