Что предпочитают не замечать историки из среднеазиатских республик?

В цикле «Люди в белых одеждах, или Влияние манихейства на становление ислама в Средней Азии», «От бубна шамана к посоху суфия, или Путь ислама в Средней Азии» речь шла о специфических чертах распространения принесенной арабами в Мавераннахр религии.

Эта специфика, основанная на синтезе доисламских верований с шариатом и представлениями о нем различных направлений суфизма, дожила до XX в., о чем см.: «Таджикистан: зри в корень, или Ислам при развитом социализме». А уже в период позднего СССР начался второй в минувшем столетии религиозный ренессанс в Средней Азии. Первый отчасти был связан с басмачеством.

В советской историографии ему давалась негативная оценка. С распадом же СССР в новоиспеченных среднеазиатских республиках представления о басмачестве трансформировались, и радикалы типа Т. Юлдашева (см.: «Изетбегович и Юлдашев – единство непохожих, или Территория войны») видели себя наследниками данного движения.

В свою очередь, осуждая направленный на слом светской государственности в бывших братских республиках Средней Азии панисламизм, местная историография принялась лепить из басмачей героев, а их борьбу с Советской властью рассматривать как национально-освободительную, начало которой было положено восстанием 1916 г. в Туркестане еще против имперской администрации.

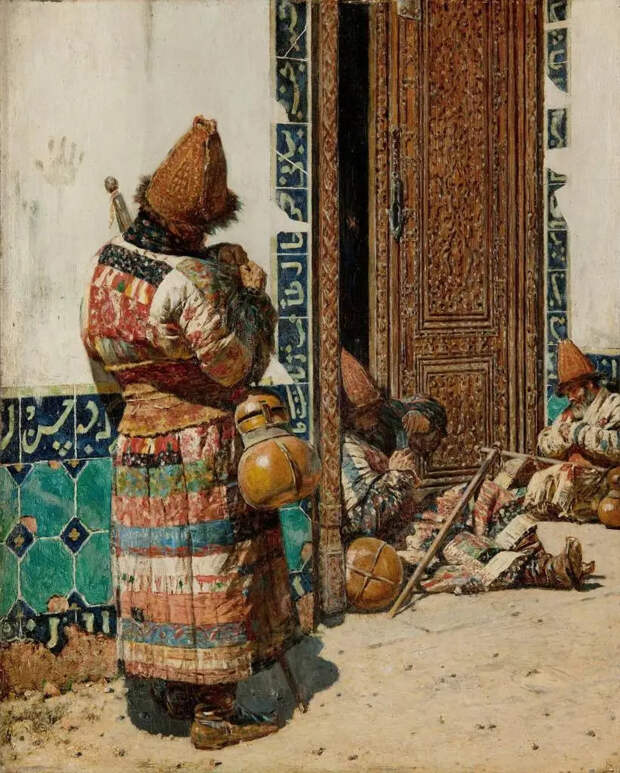

Картина В. Верещагина «У дверей мечети»; очень выразительное полотно, которое вполне можно было бы назвать «Спящий восток»

Последнее и в СССР оценивалось как антифеодальное, национально-освободительное и прогрессивное. Но то, что восстание стало прологом к басмачеству, советские историки предпочитали не замечать.

Было ли восстание прогрессивным? Поговорим. Начнем с ответа на вопрос: что дало Средней Азии вхождение в состав Российской империи?

Регион вошел в состав государства, – пишет ведущий отечественный специалист по истории Гражданской войны в России А. В. Ганин, – стоявшего на несопоставимом с ним уровне социально-экономического и культурного развития. Распространение общероссийских стандартов на регион вылилось в колоссальный модернизационный скачок, который в иных условиях занял бы столетия. В результате установления мира и порядка, обустройства региона, распространения государственного медицинского обслуживания и борьбы с эпидемиями значительно сократилась смертность, в Туркестане произошел демографический взрыв. С середины XIX в. по 1916 г. численность населения возросла с 4 до 7,5 млн человек. Стало распространяться образование. Регион охватила сеть железных дорог. Появились телеграф, почта, оросительные каналы, промышленность (прежде всего, хлопководство), банки. Все это привело к улучшению экономических показателей, стимулировало преодоление вековой отсталости. При этом русская администрация с уважением относилась к традициям и обычаям коренного населения. Более того, важнейшую роль в системе управления регионом играла туземная администрация, формировавшаяся из представителей коренного населения. Разумеется, радикальные изменения воспринимались традиционным обществом неоднозначно, влияли на сознание и жизненный уклад, а порой порождали недовольство.

Иными словами, прогрессивным стало присоединение региона к Российской империи. Однако приведенные факты в республиках Средней Азии предпочитают игнорировать. Местная историография формирует у населения ложный и отчасти русофобский взгляд на недавнее прошлое, рассматривая восстание 1916 г. как результат «почти 50-летней колониальной системы России в Туркестане». Так, в частности, пишет видный таджикский историк Н. Рахимов.

«Зловещий оскал» российского имперского колониализма в Средней Азии

При этом зверства повстанцев над русскими переселенцами в научном сообществе среднеазиатских республик предпочитают замалчивать, а они носили чудовищный характер.

В своем исследовании А. В. Ганин приводит материалы о леденящей кровь жестокости восставших в отношении русских женщин и детей. Не думаю, что их можно увидеть в большинстве работ историков из республик Средней Азии. В противном случае повстанцы из героев превратятся в монстров.

Каковы были межэтнические аспекты противостояния, какова роль в нем социального и религиозного факторов, в чем выразились ошибки имперской администрации в регионе и почему произошло восстание?

Ошибка императора

Итак, спусковым к нему крючком стало высочайшее повеление Николая II от 25 июня 1916 г. «О реквизиции инородцев Средней Азии и Казахстана для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии».

И мобилизация мужского населения в армию, и существенные потери в ее рядах, особенно в ходе Великого отступления 1915 г., делали привлечение инородцев к тыловым работам необходимым. Однако дата была выбрана неудачно, поскольку пришлась на летнюю заготовку хлопка, в которой принимала участие часть подлежащего мобилизации населения.

Кроме того, при подготовке указа не был принят во внимание фактор психологии инородцев. Во-первых, ранее их не привлекали к строительству оборонительных сооружений, во-вторых, по кишлакам и стойбищам кочевников-киргизов поползли слухи о грядущей отправке мобилизованных на фронт.

Стойбище киргизов

Как и всякие слухи, они носили в том числе и нелепый характер – например, говорили о предстоящем инородцам рытье окопов между противоборствующими сторонами, и в результате их всех перебьют или погонят впереди войск на убой. Эффект оказался сродни разорвавшейся бомбе.

Важный нюанс: мобилизация не носила поголовный характер. Однако и этот фактор сыграл местным властям в минус, поскольку от мобилизации освобождались дворяне, представители инородческой администрации, муллы, учителя и учащиеся средних и высших учебных заведений, фельдшеры, переводчики, оспопрививатели, писари, выборные лица, государственные служащие, табунщики и погонщики скота, нанятого по военно-конской повинности.

Как видим, призыву не подлежала наиболее образованная и культурная часть инородцев. Возможно, ее стоило активно привлекать для разъяснительных бесед с соплеменниками, в частности, рассказав им о неплохой оплате труда мобилизованных:

Помимо казенного продовольствия, – пишет А. В. Ганин, – рабочие получали жалование в размере 1 руб. в сутки. Лицам, не имевшим возможности отправиться на работы со своей одеждой и обувью, выдавалось пособие в размере до 30 руб.

Но об этом мобилизуемые не знали: то ли власти вовремя не разъяснили, то ли сами те, кто толкал темную массу к неповиновению, скрыли столь важный аспект. Забегая вперед, замечу: узнав об оплате труда, часть восставших сложила оружие.

Тем не менее царский указ оказался сродни брошенной в бочку с порохом зажженной спичке. Здесь надо принимать во внимание следующее. Положительно относящиеся к военной службе инородцы ушли в армию добровольцами. Речь прежде всего о Текинском конном полку, продемонстрировавшем высокие боевые качества на фронте.

А реалии войны XX столетия требовали образованных солдат и офицеров, ибо демонстрация боевых качеств, как правило, тождественна тактической грамотности на полях сражений, умению обращаться с новыми видами вооружений, что немыслимо без сравнительно высокого уровня кругозора.

Соответственно, учитывая, с одной стороны, освобождение от мобилизации наиболее образованной и культурной части инородцев, с другой — пребывание ее в армии, восстала самая темная масса, легко манипулируемая вождями.

В такой ситуации ничего прогрессивного в восстании не было. Во-первых, в киргизских стойбищах его возглавили феодалы-манапы, обладавшие над соплеменниками непререкаемой властью, с которой они не собирались расставаться. Во-вторых, прежде всего под удар попала не столько российская администрация и армейские подразделения, сколько беззащитные, во всяком случае на первых порах, когда был достигнут эффект неожиданности, деревни русских переселенцев.

Русские переселенцы в Казахстане

Особенно свирепствовали восставшие в Пржевальском уезде:

11 августа дунгане (потомки китайцев-мусульман – И.Х.), – отмечает А.В. Ганин, – перебили большинство крестьян села Иваницкого. Перебито население деревни Кольцовка. Уцелевшие жители спасались бегством в Пржевальск. Село Ивановка к 16–17 августа находилось в осаде, треть села сгорела, был уничтожен мост. Киргизы вырезали селение Четёрке из 11 дворов.

Повторю, повстанцы не щадили ни женщин, ни детей, проявляя в отношении них чудовищную жестокость.

Сталкиваясь со следами последней — а темная и дикая масса вряд ли пыталась их скрыть, — войска и переселенцы жестко действовали в ответ, о чем Туркестанский генерал-губернатор генерал-адъютант А. Н. Куропаткин писал в дневнике:

Уже при усмирении беспорядков в Джизакском уезде были справедливые жалобы на войска за излишнее разорение туземных жилищ, грабеж, лишние убийства. То же получается и при действиях в Семиречье. Но это, надеюсь, исключения.

Положение русских переселенцев усугублялось мобилизацией немалой части мужчин на фронт. А те, кто остались, оказались во многом беззащитны вследствие позже признанной А. Н. Куропаткиным ошибки:

Отобрали для отправки в действующую армию у русского населения 7500 бердановских ружей.

Нелишне также отметить: идеологическим фундаментом восстания стала проповедь дервишей-суфиев, о которых шла речь в упомянутом цикле. Они внушали темной массе – в документах повстанцев называли очень точно: скопища – рассматривать начавшуюся борьбу как священную войну против «неверных», в отношении которых снимались моральные ограничения. Не обошлось и без своего рода классики пропаганды: павшие за веру попадут в рай.

Примечательно, что потери среди правительственных войск были сравнительно невелики. Жертвами плохо вооруженных толп становились в основном небольшие группы военнослужащих.

Случаев массовой гибели, – пишет А. В. Ганин, – солдат и офицеров было несколько: в Нарынском уезде погибли прапорщик с девятью казаками и восемью солдатами; в осажденном киргизами селе Каркара Джаркентского уезда, по данным к 16 августа 1916 г., погибли 24 казака отряда нарынкольско-чарынского участкового начальника ротмистра М. Кравченко, и шесть казаков погибли в окрестностях Джаланаша.

Ниже я скажу несколько слов о кризисе управленческого аппарата империи, ставшем своего рода предтечей революции. Однако справедливости ради следует отметить и ряд грамотных шагов со стороны власти, сумевшей воспрепятствовать распространению восстания на другие регионы, в частности, на вечно неспокойный Кавказ и расположенное близ Османской империи фронтовое Закавказье.

Об этом восстании, – приводит А. В. Ганин слова одного из его современников тех событий, – в России знали очень немногие, так как правительством были приняты меры к тому, чтобы местность, где было восстание, была изолирована от прочих частей империи. Эта задача удалась блестяще, и не только массы в России, но даже представители гражданской и военной власти не знали о происходящем в Туркестане. Если бы я не был свидетелем этих событий, то считал бы чудом рассказ о нем.

С точки зрения упомянутого исследователя, в подготовке восстания нельзя исключать и германо-турецкий след:

Германо-турецкая агентура действовала в пограничных с Туркестаном регионах. В 1915-1916 гг. в Афганистане и Персии находилась миссия германских капитанов О. фон Нидермайера и В.О. фон Хентига с несколькими десятками офицеров. 21 мая 1916 г. разведчики покинули Кабул: Нидермайер отправился в Персию и далее в Турцию, а Хентиг – на Памир и в Китай. Германские агенты могли быть и среди военнопленных, направлявшихся в Туркестан. Немцы всерьез рассматривали возможность военного вторжения через Закаспий в Хиву и Бухару и поднятия восстания в Туркестане с опорой на десятки тысяч содержавшихся там австро-германских военнопленных.

Предтечи басмачей

Судя по всему, в полной мере восстание подавлено не было, учитывая социальную базу в Средней Азии для вспыхнувшего уже в 1917 г. басмаческого движения, продлившегося вплоть до окончания Великой Отечественной войны.

Кроме того, часть киргизов бежала в Китай, а после Февральской революции стала возвращаться, усиливая социальную напряженность – убийства озлобленными переселенцами киргизов и наоборот не прекращались, хотя и не носили массовый характер.

Теперь об управленческом аппарате. Повторю, ему в заслугу стоит поставить оперативные и решительные действия по подавлению восстания и нераспространению его на другие регионы.

Однако следует отметить нерешенность администрацией проблемы на стадии ее возникновения, что нашло выражение в предложении, после усмирения края, А. Н. Куропаткина создать в районе Иссык-Куля уезд, в котором проживали бы строго русские переселенцы, вне инородческого окружения.

Генерал-адъютант А.Н. Куропаткин

Разумно, вот только реализацией подобной идеи следовало заняться заранее, учитывая уже после Великого отступления 1915 г. необходимость мобилизационных мероприятий в отношении инородцев и принимая во внимание их возможную реакцию. Не сказать, что она была непрогнозируемая – совсем ведь недавно с инородцами воевали, в том числе и А.Н. Куропаткин.

В массе своей неграмотные и частью пропитанные фанатизмом, они, пусть и ненадолго оторванные от привычного уклада жизни, разгоряченные пропагандой дервишей, не могли не обрушить свой гнев на «неверных».

Прямая обязанность администрации — просчитывать шаги по предупреждению антиправительственных выступлений, особенно в период напряжения государством экономических и военных сил в борьбе с внешним врагом, причем в отличие от екатерининских времен спецслужбы обладали необходимыми ресурсами для мониторинга общественных настроений в сравнительно недавно присоединенном Туркестане.

В памяти его жителей не изгладились времена независимости Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств. Но и восстание проспали, и прежняя политика в отношении инородцев носила до некоторой степени неуклюжий характер.

Вновь раскроем дневник А. Н. Куропаткина:

Основная причина легкости, с которою восстали киргизы, лежит глубоко и кроется в нашей земельной политике по отношению к киргизам. Много лет подряд для образования «свободных земель» у киргиз отнимались их кочевые и, главное, зимовые стойбища. При отводе киргизам земель при переходе к оседлости закон разрешал отводить только пашни, а земли для выпаса скота и заготовки сена не отводил.

Бесспорно, генерал-губернатор прав, отмечая:

Выставка (то есть мобилизация — И.Х.) рабочих явилась толчком, а недовольство киргиз русским режимом росло давно.

Замечу, что и сам путь Алексея Николаевича по карьерной лестнице — пример кризиса кадровой политики в Российской империи, поскольку он отправился в Туркестан после неудачного командования войсками Северного фронта в дни Брусиловского прорыва.

Справедливости ради: в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., занимая должность начальника штаба в 16-й – скобелевской – пехотной дивизии, будущий военный министр проявил себя с наилучшей стороны и в плане личной храбрости, и с точки зрения исполнения надлежащих обязанностей, что отмечал и сам «Белый генерал».

Думается, в должности начальника штаба дивизии, а возможно, и армии, А. Н. Куропаткин был бы на своем месте. Командование войсками в Русско-японскую ему уже оказалось не по плечу. Интересно, что печально знаменитый военачальник – выходец из народной толщи и человек талантливый, только взобравшийся не на свою ступень.

И в том не его вина, а кризис проводившейся властью политики. Может быть, его стоило продвигать не столько по военной, сколько по административной линии. Все-таки Туркестан, быт и нравы его коренного населения, Алексей Николаевич знал неплохо и, возглавляя его вместо командования войсками в Маньчжурии и в Первую мировую, вероятно, уберег бы регион от потрясений 1916 г., воспрепятствовав зарождению басмачества, ставшего на долгие годы головной болью Советской власти.

По отношению к пленным повстанцам А.Н. Куропаткин проявил мягкость, о чем докладывали государю:

Считая, что главными виновниками являются главари и туземцы, непосредственное участие которых в убийстве русских людей доказано, я признал возможным смягчить наказания для темной массы виновных.

Из 347 смертных приговоров Куропаткин утвердил 32. Остается надеяться, что помилованные вернулись к мирной жизни, а не влились спустя несколько лет в ряды басмачей и не запятнали себя убийством граждан Советской России.

Подводя итог, отмечу, что вскоре заполыхавшая в Средней Азии Гражданская война приняла не столько классовый характер, сколько этноконфессиональный.

Бывшие переселенцы, по словам А. В. Ганина, сражались в большинстве своем на стороне красных, а подавлявшие восстание казаки и их противники киргизы на этот раз оказались по одну сторону баррикад и примкнули к белым.

Уроки истории: будут ли выучены?

Перебрасывая мост из прошлого в наше время и, может быть, в будущее, замечу: непросвещенная темная масса всегда падка на разного рода демагогическую пропаганду.

Об этом стоит помнить, выстраивая взаимоотношения с руководством среднеазиатских республик и помогая ему преодолевать наследие девяностых, выраженное в оттоке образованного русского населения.

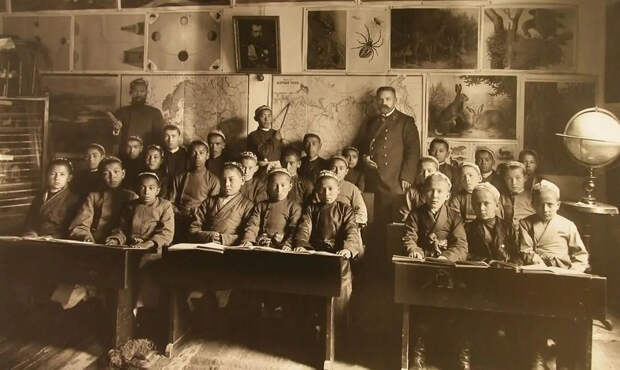

Юные киргизы: получат ли они достойное, хотя бы школьное образование, или, оставшись малограмотными, окажутся во власти пропаганды новых басмачей?

В упомянутые годы происходил рост числа малограмотных, а то и вовсе неграмотных граждан, шло распространение фундаменталистских настроений, налицо был упадок культуры – культуры, которая была прямым результатом благотворного влияния в регионе Российской империи и Советского Союза.

Для решения проблем в сфере образования и культуры руководству среднеазиатских республик и местной историографии следует отказаться от тенденциозного и, порою, русофобского взгляда на недавнее прошлое живших под сенью двуглавого орла народов, не говоря уже о советском периоде их истории.

Использованная литература

Ганин А.В. Кровавые уроки шестнадцатого года. Восстание 1916 г. В Семиреченской области

Из дневника А.И. Куропаткина

Свежие комментарии