Как события накануне аварии могли повлиять на судьбу реактора?

После ошибок СИУРа в управлении реактором или и/в результате ксенонового отравления, либо уменьшения мощности для проведения виброиспытаний, реактор глохнет. Мы это подробно разобрали в предшествующей статье. Существует крайне важная гипотеза возможности ксенонового отравления реактора, созданного как в результате планового снижения мощности на 50% накануне эксперимента, так и последующей задержки ее снижения из-за запрета Киевэнерго. Кратко напомним эти моменты.

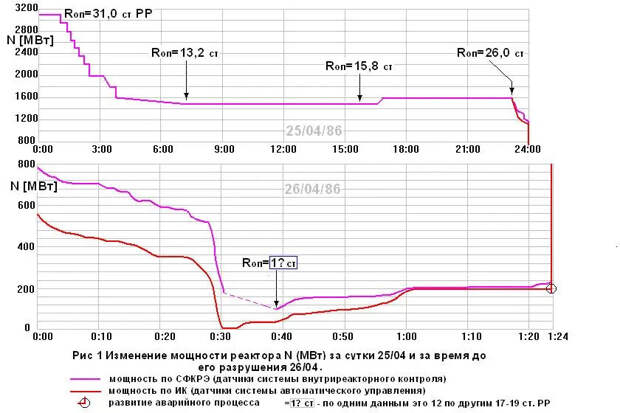

В процессе снижения мощности блока 25 апреля 1986 г. в смену Акимова А.Ф. (с 0 ч. до 8 ч.) в 7 час. 10 мин. ОЗР по расчетным данным достиг значения 13,2 стержня, т.е. стал ниже допустимого в 15 стержней.

Из показаний Рогожкина, начальника смены станции:

«Была произведена разгрузка блока, но у нас с Акимовым было сомнение, что запас реактивности не упадет ниже 15 стержней РР. К 8:00 так и случилось, он стал 13,2 стержня. На селекторной оперативке я это отметил в 8:00. Фроловский переспросил: «Сколько, сколько?», на что Фомин сказал: «Этот вопрос мы обсудим отдельно…». По регламенту мы должны глушить реактор. Но блок шел на останов, поэтому мы доложили об этом руководству и тем ограничились. Решили обойтись без крайностей, так как в инструкциях и в регламенте этот параметр не проходил как основной».

Далее процесс снижения мощности (разгрузки блока) был неожиданно прерван на уровне 50% от проектной мощности реактора по требованию диспетчера Киевэнерго 25.04.1986 в 14:00, запретившего снижение мощности из-за проблем на Трипольской ГРЭС (по другой версии – Южно-Украинской АЭС), и продолжен только в 23:10.

Как считает В. Комаров (бывший замдиректора по науке Смоленской АЭС, участник расследования аварии):

«Этого … категорически нельзя было делать!

Но телекс от „Киевэнерго“ был продублирован телефонным звонком из ЦК КПСС. .. И … указание было выполнено...»

Но телекс от „Киевэнерго“ был продублирован телефонным звонком из ЦК КПСС. .. И … указание было выполнено...»

По мнению замминистра энергетики Г.А. Шашарина:

«Задержка эксперимента… значительно уменьшила запас реактивности, сократив количество погруженных в активную зону стержней СУЗ из-за доотравления реактора (йодная яма). Всё это создавало условия для предаварийного состояния».

Данное обстоятельство имело внешний характер, руководство могло скорректировать программу. Однако всё это требовало дополнительного времени, которым группа не располагала.

В книге Н. Карпана есть свидетельство Ельшина М. А. (НС ЦТАИ), подтверждающее эту гипотезу:

«В процессе снижения мощности СИУР не удержал блок на мощности и «уронил» его. Аппарат сильно «травился», и СИУР его не удержал...»

Как пишет автор учебника Гурачевский В. Л. («Введение в атомную энергетику», библиотека Росатома):

«По другой версии, ночная смена А. Ф. Акимова приняла реактор на ходу, во время быстрого снижения мощности с уровня 1600 МВт при наличии ксенонового отравления. Пришедший на смену старший инженер управления реактором Л. Ф. Топтунов не успел войти в сложную текущую обстановку и просто не сумел стабилизировать мощность на требуемом уровне…»

Посмотрим, как комментирует данный момент сам конструктор реактора РБМК-1000, академик Н. Доллежаль:

«…Последовала… просьба диспетчера Киевэнерго задержать остановку второго турбогенератора… Что должен был сделать старший инженер управления реактора (старший оператор)? Проигнорировать требование диспетчера и продолжать планомерное снижение мощности реактора согласно имеющимся на этот счет инструкциям. Так на вполне законном основании поступил бы квалифицированный специалист, осознающий свою ответственность».

Оценивая степень отравления реактора после 23 ч, он пишет:

«…оно, очевидно, было уже глубоким, так как уже почти через 2 ч реактор оказался отравленным до состояния, именуемого “йодной ямой”, т. е. неработоспособным».

Далее Дятлов дает указание на подъем мощности, что было установлено в процессе судебного расследования, хотя он это отрицает. Реактор начинают поднимать из ямы — это было сделано достаточно быстро, с 00:38 мин до 00:42 — за 4 мин мощность подняли до 160 МВт, а чуть позже, к 01:03, до планируемых 200 МВт. Основные вопросы, которые возникают в этом ключевом эпизоде:

- можно ли было поднимать мощность;

- за счет чего это было сделано;

- соблюдались ли при этом нормативные документы по управлению реактором?

Посмотрим, как оценивают данные события сами участники событий, официальные комиссии и эксперты.

Техническая лента событий

00ч 05м - по распоряжению Дятлова А.С. начато снижение мощности реактора до уровня собственных нужд (200 МВт).

00ч 28м - отключен ЛАР, включен АР-1. По ВК отключился АР-1, не включился АР-2 по недопустимому разбалансу. Тепловая мощность реактора падает.

00ч 30м 50с - сигнал неисправности измерительной части АР-2.

00ч 31м 35с - 00ч 32м 46с - срабатывание БРУ-К2 ТГ- 8.

00ч 34м 03с - 00ч 37м 49с - сигнал аварийного отклонения уровня в БС.

00ч 35м - кнопкой «быстрое снижение мощности» снижена уставка АР.

00ч 36м 24с - уставка АЗ по снижению давления в БС переведена с 55 на 50 кг/см2.

00ч 38м - N(T) = 0 -:-30 МВт. Подъем мощности до уровня СН по распоряжению Дятлова.

00ч 39м 32с - 00ч 43м 35с - программа ДРЭГ не работала (4м 03с).

Причина - подготовка СДИВТом магнитной ленты ДРЭГ для записи испытаний.

00ч 42м - N(T1 =160 МВт. Включен АР-1. Недопустимый разбаланс на АР-2 убран. АР-2 приведен в готовность. ОЗР = 19,7 ст. РР по ВУ «Скалы» (по данным НСБ Трегуба и НСС Рогожкина).

Wan = 0, пар на БРУ-К.

00ч 42м - замер вибрации холостого хода ТГ-8 с возбужденным генератором.

00ч 43м 27с - вывод зашиты АЗ-5 по отключению ДВУХ ТГ.

……………………..

01ч 03м - N(T) = 200 МВт. Отключение ТГ- 8 от сети, замер вибрации XX с отключенным генератором.

Действия персонала и регламент

Согласно трактовке INSAG-7, также свидетельствующем о ксеноновом отравлении:

«Следствием допущенных неудачных действий по управлению реактором явилось то, что для компенсации дополнительной отрицательной реактивности, возникшей из-за ксенонового отравления активной зоны при снижении мощности, а также в процессе последовавшего затем повышения мощности до 200 МВт, из реактора пришлось извлечь часть стержней оперативного запаса — ОЗР, чем, как считает Комиссия, с осознанием тяжести последствий или без него, персонал перевел реактор в нерегламентное положение, при котором аварийная защита перестала быть гарантом гашения ядерной реакции….

В 01 ч 22 мин 30 с была произведена запись параметров энергоблока системой СЦК СКАЛА на магнитную ленту, причем оперативные расчеты по программе ПРИЗМА в тот период не производились. Они были выполнены после аварии с использованием снятой с СЦК магнитной ленты по программе ПРИЗМА-АНАЛОГ вне пределов ЧАЭС (на Смоленской АЭС). Персонал БЩУ и персонал системы СКАЛА результатов оперативных расчетов не имел и вычисляемых параметров, включая значение ОЗР, на этот момент не знал.»

В 01 ч 22 мин 30 с была произведена запись параметров энергоблока системой СЦК СКАЛА на магнитную ленту, причем оперативные расчеты по программе ПРИЗМА в тот период не производились. Они были выполнены после аварии с использованием снятой с СЦК магнитной ленты по программе ПРИЗМА-АНАЛОГ вне пределов ЧАЭС (на Смоленской АЭС). Персонал БЩУ и персонал системы СКАЛА результатов оперативных расчетов не имел и вычисляемых параметров, включая значение ОЗР, на этот момент не знал.»

Перед аварией персонал управлял реактором как бы вслепую. Но когда они поднимали реактор из ямы, у них должно было быть понимание ситуации. Весь этот эксперимент должна была проводить одна, самая опытная смена, но по роковому стечению обстоятельств на дежурство попала, наоборот, самая неопытная. Что пишет об этом Н. Доллежаль:

«…Знал ли персонал, вступивший на вахту всего лишь за час до аварии, как снижалась мощность реактора накануне? Что он находится в такой степени отравления, при которой выход на мощность без соблюдения необходимых условий недопустим? Знал ли персонал, что для проведения эксперимента с выбегом генератора нужна тепловая мощность реактора 700 МВт, так как, вероятно, именно такая мощность обеспечивала холостой ход турбины, т. е. минимальную мощность турбины, при которой сохраняется необходимое для эксперимента номинальное число оборотов генератора? Знал ли он, что отключена система аварийного расхолаживания? Знал ли он, что удерживать мощность реактора на уровне с трудом достигнутых 200 МВт бессмысленно и что реактор требуется остановить вовсе? И, наконец, знал ли он о запланированном включении еще двух главных циркуляционных насосов?»

Блочный щит управления Чернобыльской АЭС до аварии

Форум IXBT:

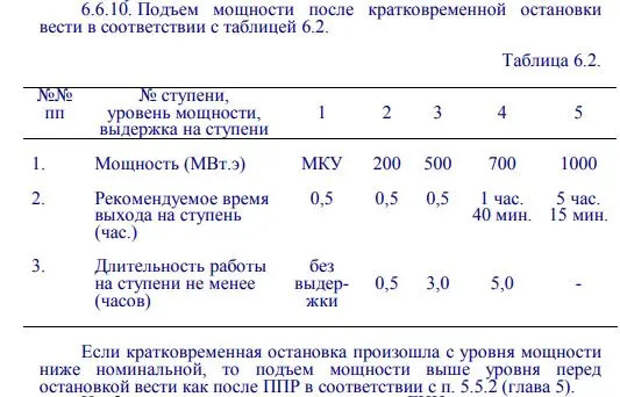

«Совмещение эксперимента по виброиспытаниям ТГ-8 с подъёмом мощности реактора нарушает п. 6.3 ТР, который является неотъемлемой частью регламента кратковременной остановки, которым они формально обязаны пунктом 6.6.10 действовать. По п. 6.3 ТР — дойди сначала до ступени 2, выжди, нагрузи ГЦНы по картограмме, а потом уже работай на мощности по разделу 8 ТР. В т. ч. проводи хоть одно, хоть два испытания в процессе работы на мощности, после формального завершения процедур подъёма мощности по разделу 6 ТР. П. 6.7 ТР в их случае отсылает к «регламенту подъёма мощности после кратковременной остановки без йодной ямы». Не к регламенту подъёма после разгрузки, а именно к после остановки. Т. е. все действия в рамках п. 6.7 должны выполняться по формальной процедуре всего 6-го раздела — как будто бы кратковременно останавливались.»

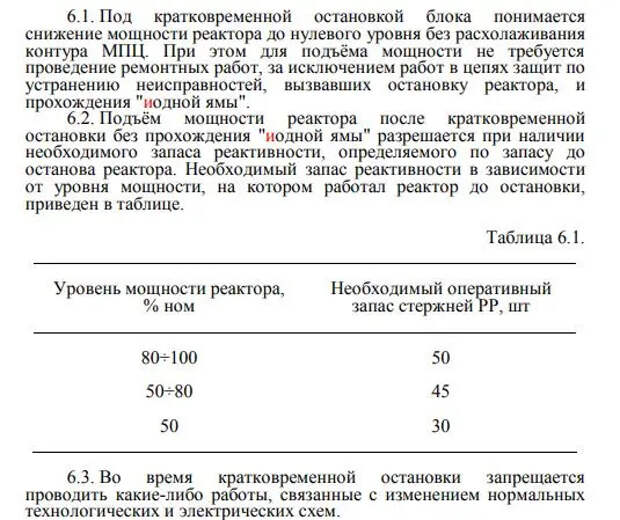

Согласно Регламенту п. 6.2, реактор нужно было заглушить, так как подъём с мощности менее 50% от проектной мощности разрешён только в том случае, если до останова ОЗР был не ниже 30 стержней, а у реактора было 24 (см. скан ниже). Эта ситуация поставила персонал в крайне непростую ситуацию: глушить ли реактор, как того требовал регламент, или продолжать цепь нарушений, которая, как теперь известно, окончилась катастрофой. Первый раз проскочили накануне, когда было 13,2 вместо 15. Вдруг опять проскочим? Реактор стал вновь «отравляться».

Скан п.6 Технологического регламента реактора РБМК-1000

Для наглядности представим график с изменением мощности реактора и запаса реактивности реактора с сайта – В.Дмитриев (ВНИИАЭС).

Согласно определению суда:

«Тот факт, что 25-26 апреля 1986 г. реактор четвертого энергоблока эксплуатировался с оперативным запасом реактивности менее 26 стержней, подтверждается исследованными в судебном заседании записями в журналах начальника смены и СИУРа блока № 4, а также фотокопией распечатки системы централизованного контроля "Скала", согласно которой на 1 час 22 мин. 30 сек. 26 апреля 1986 г. запас реактивности составлял 6-8 стержней. По записи другого прибора — самописца СФКРЭ — в 00 час. 28 мин. 26 апреля 1986 г. мощность реактора упала до нуля, а затем поднялась до 180-200 МВт. Это было сделано в нарушение п. 6.2 Регламента, без прохождения йодной ямы, при отсутствии минимально необходимого запаса реактивности.»

Гурачевский В. Л.:

«…Некоторые свидетели показывали, что распоряжение поднимать мощность реактора исходило от А. С. Дятлова. Дятлов же в своей книге пишет: «Я согласился с предложением Саши Акимова поднять мощность до 200 МВт после провала по очень простой причине: до 700 МВт, согласно Регламенту, надо подниматься не менее получаса, а у нас и работы на полчаса, мощность такая не нужна ни для замера вибрации турбины, ни для эксперимента по программе выбега ТГ — по последней реактор вообще глушился».

Так куда они могли подняться? — мнение участника форума IXBT:

«- Но куда им [идти]? Если на 700МВт предусмотренные программой, то это 0,5+0,5+0,5+0,5+3,0+1,40(+5 поработать чтобы параметры устаканились?), - т.е. до утра. На самом деле так понимаю ещё б дольше, т.к. по таблицей в п.6.6.10 есть абзац, отсылающий в таком случае к другой таблице п.5.5.2 ТР, а там временные интервалы ещё больше;

- Если на 500МВт, куда они судя по графику почти долезли перед сваливанием, то всё равно 0,5+0,5+0,5+0,5+3,0 и только потом эксперименты или иные виды работ на данном уровне мощности;

- Но они симпровизировали на ходу, потому что спешили (а перенос испытаний диспетчером и плюс этот вот незапланированный провал ещё больше их отодвигали от цели)… Метленко ли или сам Дятлов сообразил по табличке п.6.6.10, куда можно по быстрому вылезти, формально оставаясь в рамках ТРа, теперь уже неважно. Но на 200Мвт им карабкаться вроде бы 0,5 часа, плюс 0,5 надо поработать чтобы устаканилось.»

- Если на 500МВт, куда они судя по графику почти долезли перед сваливанием, то всё равно 0,5+0,5+0,5+0,5+3,0 и только потом эксперименты или иные виды работ на данном уровне мощности;

- Но они симпровизировали на ходу, потому что спешили (а перенос испытаний диспетчером и плюс этот вот незапланированный провал ещё больше их отодвигали от цели)… Метленко ли или сам Дятлов сообразил по табличке п.6.6.10, куда можно по быстрому вылезти, формально оставаясь в рамках ТРа, теперь уже неважно. Но на 200Мвт им карабкаться вроде бы 0,5 часа, плюс 0,5 надо поработать чтобы устаканилось.»

Очевидно, что при отравлении реактора подняться на 700 МВт без прохождения йодной ямы было нельзя. 200 МВт в тех условиях — реальный предел.

Как написано в докладе INSAG-1:

«Только к 1 ч 00 мин 26 апреля 1986 г. её удалось стабилизировать на уровне 200 МВт. В связи с тем, что в этот период продолжалось «отравление» реактора, дальнейший подъем мощности был затруднен из-за малого оперативного запаса реактивности, который к этому моменту был существенно ниже регламентного».

Далее самый осведомленный исследователь аварии О.Ю.Новосельский дает ответ на вопрос – можно ли было реактор доставать из ямы:

«В процессе этого снижения оператор не удержал мощность, реактор оказался заглушен. Можно ли было поднимать мощность? Регламент по эксплуатации разрешает эту операцию, если оперативный запас реактивности (ОЗР), измеренный в полностью погруженных в активную зону стержнях ручного регулирования (РР), превышает 30 стержней РР. В противном случае следует погрузить стержни аварийной защиты и все стержни СУЗ в активную зону и ждать разотравления реактора не менее 20 часов, т. е. нужно пройти «йодную яму». Похоже, про этот несчастный ОЗР никто из двух смен (предыдущая еще не покинула БЩУ) не вспомнил, а этот запас, как выяснилось потом, составлял много меньше 15 стержней РР, т. е. требовался обязательный останов реактора с прохождением «йодной ямы». Извлечением почти всех стержней-поглотителей из отравленной ксеноном активной зоны удалось поднять мощность до 160 МВт, провести измерения вибраций ТГ-8. Ко времени 1.03.00 26 апреля мощность удалось поднять до 200 МВт...»

Реакторный зал ЧАЭС

По мнению Аркадия Ускова, старшего инженера по эксплуатации реакторного цеха N1 (РЦ-1) 1 блока ЧАЭС, персонал был недостаточно информирован об этой проблеме:

«Но самое главное, почему персонал в ту ночь нарушил Регламент (а это тоже закон!), — из-за отсутствия четкого объяснения: почему категорически нельзя работать при оперативном запасе реактивности меньше 15 стержней. Ребята и представить себе не могли, что находятся в ядерно-опасном режиме!

Нигде ни полстрочки об этом даже не упоминалось. А еще с институтской скамьи было крепко вбито в голову: реактор взорваться не может! Это уже после аварии оперативный запас установят 30 (!) стержней, и не меньше. Это уже в октябре 1986 года введут в Регламент грозное предупреждение: «…при запасе менее 30 стержней реактор переходит в ядерно-опасное состояние!»

Нигде ни полстрочки об этом даже не упоминалось. А еще с институтской скамьи было крепко вбито в голову: реактор взорваться не может! Это уже после аварии оперативный запас установят 30 (!) стержней, и не меньше. Это уже в октябре 1986 года введут в Регламент грозное предупреждение: «…при запасе менее 30 стержней реактор переходит в ядерно-опасное состояние!»

Это частично верно, но, как мы видели выше, не до конца. Проблема была в другом. Эти события очень хорошо показывают отношение персонала конкретно ЧАЭС к регламенту, что подтверждают и показания И.И. Казачкова, начальника дневной смены 4-го блока: «Я так скажу: у нас неоднократно было менее допустимого количества стержней – и ничего...», «...никто из нас не представлял, что это чревато ядерной аварией. Мы знали, что делать этого нельзя, но не думали...» На ЧАЭС часто работали с нарушением регламента (об этом есть определение суда) – но положение спасало, скорее всего, то, что это происходило на более высоких мощностях, чем те роковые 200 МВт, которые выбрал А. Дятлов.

Это подтверждает и другой очень авторитетный эксперт, расследовавший причины аварии, Валентин Жильцов:

«…Я был свидетелем, когда приходилось работать при значительно меньших запасах реактивности, когда осуществляли подъем мощности после кратковременной остановки (особенно после ложного срабатывания A3) и когда требование прохождения "йодной ямы" было необязательным. Но чем это чревато?.. Об этом действительно нигде не упоминалось».

Но главное было вообще в совершенно другом: Анатолий Дятлов, имея жесткие инструкции от руководства на завершение эксперимента, все-таки дает абсолютно роковое указание на подъем мощности до тех самых нужных ему 200 МВт.

Так он оправдывает свои действия:

«Прокурор: Когда Вы увидели, что мощность реактора 30 МВт, почему Вы разрешили подъем, а не дали команду на останов?

Дятлов: Падение мощности до 30 МВт является не остановкой, а частичным снижением нагрузки. На тридцати мегаваттах может стать в автоматический режим даже рабочий АР. Поэтому я не дал команду на останов».

Дятлов: Падение мощности до 30 МВт является не остановкой, а частичным снижением нагрузки. На тридцати мегаваттах может стать в автоматический режим даже рабочий АР. Поэтому я не дал команду на останов».

Согласно определению суда:

«В 00 час. 30 мин. того же дня в присутствии Дятлова СИУР Топтунов по неопытности снизил мощность реакторной установки до нуля, в связи с чем произошло "отравление" реактора ксеноном, после чего по указанию Дятлова, действовавшего вопреки требованиям Регламента о немедленном в таком случае глушении реактора, начал подъем его мощности, не имея минимального запаса реактивности. Примерно через 10 минут по указанию Дятлова было допущено еще одно грубое нарушение гл. 3 Регламента — сменный персонал вывел из работы защиту АЗ-5 по ряду параметров. Вопреки п. 2.1 программы испытаний Дятлов распорядился проводить их при работе реактора на мощности 200 МВт вместо необходимых для безопасной работы 700-1000 МВт. По заключению судебно-технической экспертизы, указанные нарушения в их совокупности привели к интенсивному парообразованию в активной зоне реактора, созданию положительной реактивности и неконтролируемому разгону реактора на мгновенных нейтронах, а затем и к сильному тепловому взрыву на 4-м энергоблоке станции.»

Согласно ГПАН:

«Вывод о правомочности действий персонала после провала мощности реактора (раздел 4.7.3 настоящего доклада) может быть сделан только после дополнительных исследований».

Как оценивает общие действия персонала в своих записях академик В. Легасов:

«…ошибки, которые совершили операторы, сами по себе являются чудовищными; поведение руководства станции является трудно объяснимым; наказание виновников — правильным, потому что действия не соответствовали нормативным требованиям и показали несоответствие должностным требованиям тех людей, которые действовали в этой обстановке… Это вина должностных лиц».

ЧЕТВЕРТАЯ (РОКОВАЯ) ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА – ПОДЪЕМ МОЩНОСТИ ПОСЛЕ САМОЗАГЛУШЕНИЯ РЕАКТОРА.

Как реактор поднимали из «ямы»

Как свидетельствует бывший заместитель директора Чернобыльской АЭС Александр Коваленко:

«Руководил испытаниями заместитель главного инженера Анатолий Дятлов. Из записи телефонного разговора ясно, что оперативный персонал понимал — повышать мощность реактора нельзя. Но Дятлову позвонил работник всесильного ЦК КПСС [чиновник сектора по надзору за АЭС]… и приказал выводить четвертый реактор на мощность. В 1986 году на станции ходили слухи, что эти испытания были нужны для [чьей-то] диссертации… А Дятлов хотел провести их любой ценой, потому что тот обещал назначить его главным инженером или директором станции [либо при неудаче отправить на пенсию]…. В одной из наших бесед Раймонд Бризе (зам. председателя Верховного суда СССР — он председательствовал на суде по катастрофе) также упоминал о существовании такой записи, которая тогда была засекречена.»

А вот информация от ведущего специалиста по безопасности АЭС в России В.Асмолова (первый заместитель генерального директора «Росэнергоатом», соавтор первого доклада для МАГАТЭ):

«Дальше оператор, переходя в новом состоянии на режим вот этого эксперимента, практически не смог стабилизироваться на этом режиме… Усадил реактор в ноль… И реактор нельзя пускать в таком состоянии по инструкции дня 2-3. [Но] это же наш был оператор. Инженер с высшим образованием. Человек, который хотел провести этот эксперимент. Для него это была сверхзадача. Вызов. И он вытащил реактор из йодной ямы... А он не шел... И тогда он начал вынимать все стержни аварийной защиты из зоны, чтобы… выйти на какую-то мощность… Всего в этом реакторе 240 аварийных стержней. Меньше 30 — дает разрешение главный инженер станции. Меньше 15 — никто не дает разрешение. Он… вытянул реактор, оставив в зоне 6 стержней. Сопротивлялся реактор, говорил: «Уйди от меня, не трогай меня, дай мне отдохнуть два дня».» Как показал на суде директор ЧАЭС Брюханов: «Нужно было проходить йодную яму после потери мощности до нуля. И не отключать защиты АЗ-5».

Посмотрим, как в очень тонких деталях эту драматическую ситуацию великолепно описывает Г.Медведев:

«…Дятлов с несвойственной ему прытью забегал вокруг панелей пульта операторов… Реактор отравляется продуктами распада. Надо или немедленно поднимать мощность, или ждать сутки, пока он разотравится. И надо было ждать...

Но он не желал останавливаться… СИУР Леонид Топтунов и начальник смены блока Акимов задумались…. Ему было ясно, что подняться до прежнего уровня мощности, то есть до 50 процентов, ему вряд ли удастся, а если и удастся, то с резким уменьшением числа погруженных в зону стержней, что требовало немедленной остановки реактора… Топтунов принял единственно правильное решение.

— Я подниматься не буду! — твердо сказал Топтунов. Акимов поддержал его. Оба изложили свои опасения Дятлову.

— Что ты брешешь, японский карась! — накинулся Дятлов на Топтунова, — После падения с 80 процентов по регламенту разрешается подъем через сутки, а ты упал с 50 процентов! Регламент не запрещает. А не будете подниматься, Трегуб поднимется... (Юрий Трегуб — начальник смены блока, сдавший смену Акимову и оставшийся посмотреть, как идут испытания, был рядом)… Леонид Топтунов испугался окрика начальства, изменил своему профессиональному чутью. Молод, конечно, всего 26 лет от роду, неопытен… Но он уже прикидывал:

«…Чтобы компенсировать отравление, придется подвыдернуть еще пять-семь стержней из группы запаса... Может, проскочу... Ослушаюсь — уволят...»

Леонид Топтунов начал подъем мощности, тем самым подписав смертный приговор себе и многим своим товарищам... Дальнейший подъем мощности был затруднен из-за малого оперативного запаса реактивности, который к тому моменту был гораздо ниже регламентного. (По отчету СССР в МАГАТЭ, он составлял 6–8 стержней, по заявлению умирающего Топтунова, который смотрел распечатку машины «Скала» за семь минут до взрыва, — 18 стержней.)…

Объясняется это тем, что Топтунов, выходя из «йодной ямы», извлёк несколько стержней из группы неприкосновенного запаса...

И всё же испытания решено было продолжить, хотя реактор был уже фактически малоуправляемым. Видимо, велика была… надежда на то, что не подведет и на этот раз, выручит реактор [за счет нажатия кнопки АЗ-5 сброса защиты]... За 35 минувших лет аварий на АЭС, носящих глобальный характер, не было… Да и сами операторы были молоды и недостаточно бдительны.

Но он не желал останавливаться… СИУР Леонид Топтунов и начальник смены блока Акимов задумались…. Ему было ясно, что подняться до прежнего уровня мощности, то есть до 50 процентов, ему вряд ли удастся, а если и удастся, то с резким уменьшением числа погруженных в зону стержней, что требовало немедленной остановки реактора… Топтунов принял единственно правильное решение.

— Я подниматься не буду! — твердо сказал Топтунов. Акимов поддержал его. Оба изложили свои опасения Дятлову.

— Что ты брешешь, японский карась! — накинулся Дятлов на Топтунова, — После падения с 80 процентов по регламенту разрешается подъем через сутки, а ты упал с 50 процентов! Регламент не запрещает. А не будете подниматься, Трегуб поднимется... (Юрий Трегуб — начальник смены блока, сдавший смену Акимову и оставшийся посмотреть, как идут испытания, был рядом)… Леонид Топтунов испугался окрика начальства, изменил своему профессиональному чутью. Молод, конечно, всего 26 лет от роду, неопытен… Но он уже прикидывал:

«…Чтобы компенсировать отравление, придется подвыдернуть еще пять-семь стержней из группы запаса... Может, проскочу... Ослушаюсь — уволят...»

Леонид Топтунов начал подъем мощности, тем самым подписав смертный приговор себе и многим своим товарищам... Дальнейший подъем мощности был затруднен из-за малого оперативного запаса реактивности, который к тому моменту был гораздо ниже регламентного. (По отчету СССР в МАГАТЭ, он составлял 6–8 стержней, по заявлению умирающего Топтунова, который смотрел распечатку машины «Скала» за семь минут до взрыва, — 18 стержней.)…

Объясняется это тем, что Топтунов, выходя из «йодной ямы», извлёк несколько стержней из группы неприкосновенного запаса...

И всё же испытания решено было продолжить, хотя реактор был уже фактически малоуправляемым. Видимо, велика была… надежда на то, что не подведет и на этот раз, выручит реактор [за счет нажатия кнопки АЗ-5 сброса защиты]... За 35 минувших лет аварий на АЭС, носящих глобальный характер, не было… Да и сами операторы были молоды и недостаточно бдительны.

Поднятие мощности произошло за счет выемки недопустимо большого числа стержней СУЗ

Момент, когда произошло фактическое самозаглушение реактора, фактически стал переломным. Судьба давала реальный шанс избежать аварии — если бы персонал заглушил реактор, аварии не было бы!

Однако, по свидетельству Комарова, чиновник из отдела (или сектора) ЦК КПСС, возможно, дал указание А. Дятлову на подъем мощности и обязательное проведение эксперимента, пригрозив ему уходом на пенсию. Мощность удалось поднять только до 200 МВт (т), что было грубейшим нарушением программы испытаний, которая предусматривала выбег на мощности 700 МВт.

Что самое важное — подъем мощности до 200 МВт из-за ксенонового отравления реактора был достигнут за счет выемки максимально возможного числа стержней, при этом их число в зоне стало недопустимо низким (см. следующий пункт), став грубейшим нарушением Регламента. Реактор был отравлен, и его состояние было неоднородным. И это была роковая ошибка персонала.

Согласно доклада ГПАН (1991 г.) данное событие привело к аварии:

«…для компенсации дополнительной отрицательной реактивности, возникшей из-за ксенонового отравления активной зоны реактора при снижении мощности, а также в процессе произведенного затем повышения мощности реактора до 200 МВт, из реактора пришлось извлечь часть стержней оперативного запаса (ОЗР). Этим действием… персонал перевел реактор в нерегламентное положение, при котором аварийная защита перестала быть гарантом гашения ядерной реакции… "Провал" мощности реактора в 00 ч. 28 мин. и последующий подъём его мощности во многом определили трагический исход процесса. Изменение режима работы реактора, имевшее место между 00 ч. 28 мин. и приблизительно 00 ч. 33 мин., возбудило в реакторе новый ксеноновый процесс перестройки полей энерговыделения, контролировать который персонал не имел возможности».

Согласно воспоминаниям В. И. Борца, на таких мощностях реактор вел себя непредсказуемо и неустойчиво, в любой момент мог начаться самопроизвольный разгон.

Часто участники форумов говорят о том, что, мол, нигде не было сказано, что нельзя работать на этой мощности. Формально да, но, как совершенно ясно следует из регламента, мощность 200 МВт является лишь одной из начальных ступеней поднятия мощности до вывода реактора на рабочий уровень.

Участник форума IXBT:

«200 МВт опасны неустойчивой работой регуляторов уровня в БС, что порождает ухудшение управляемости реактора… Именно отравление реактора привело к возникновению неустойчивости на 200 МВт».

Снова В. Асмолов:

«Он стабилизировал на мощности 200 мегаватт. То есть меньше 10 процентов... Для нас в проекте это был неисследованный уровень мощности. Потому что реактор на этой мощности живет либо когда пускается, либо когда останавливается».

Еще один важный момент — на низкой мощности реактора температура воды становится близкой к температуре насыщения (кипения). Температура воды определяется температурой насыщения в БС (барабане-сепараторе), расходом через реактор и температурой и расходом питательной воды. Питательная вода образуется в результате конденсации отработанного пара. Чем меньше мощность реактора, тем меньше расход «холодной» питательной воды, и температура становится более близкой к температуре насыщения (кипения).

По мнению Дмитриева, и согласно данным Н. Карпана, в период с 00ч 43м по 01ч 00м реактор работал нестабильно, так как имелись аварийные сигналы по отклонению уровня воды в БС и срабатывание БРУК-К (превышение давления пара).

Самое важное: хотя реактор был отравлен ксеноном, в нем были зоны, свободные от стержней, и при определенных обстоятельствах (для конкретной аварии – запаривания зоны) в них мог начаться неконтролируемый разгон, что реально и произошло, авария (разрушение зоны) началась в юго-восточном квадранте реактора.

ПЯТАЯ РОКОВАЯ ОШИБКА ПЕРСОНАЛА – ПОДНЯТИЕ МОЩНОСТИ ЗА СЧЕТ ВЫВОДА ИЗ ЗОНЫ КРИТИЧЕСКИ БОЛЬШОЙ ЧАСТИ СТЕРЖНЕЙ СУЗ.

Ссылки:

Чернобыль: СВИДЕТЕЛЬСТВО КОМАРОВА

Шашарин Г. Чернобыльская трагедия // Новый мир, № 9, 1991,С.164.

Доллежаль Н.А. У истоков рукотворного мира. Записки конструктора. — 2010

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ по эксплуатации 3 и 4 энергоблоков Чернобыльской АЭС с реакторами РБМК-1000 1Э-С-11

Валерий Алексеевич Легасов, Об аварии на Чернобыльской АЭС, Текст из пяти магнитофонных кассет, надиктованных академиком Легасовым В.А.

Причина Чернобыльской катастрофы таится в секретном звонке из ЦК

Владимир Асмолов про Чернобыль

Григорий Медведев. Чернобыльская тетрадь

О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР

Как готовился взрыв Чернобыля. (Воспоминания В.И.Борца.)

Виктор Дмитриев, Чернобыльская катастрофа. Причины её известны

Н.В. Карпан, ЧЕРНОБЫЛЬ МЕСТЬ МИРНОГО АТОМА

А.Г. Тарапон, РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧИНЫ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ РЕАКТОРА И ПОМЕЩЕНИЙ IV ЭНЕРГОБЛОКА

Свежие комментарии