Усиление плотности огня занимало умы военачальников и конструкторов едва ли не с начала использования метательного оружия в военных действиях. С изобретением огнестрела пытались решить вопрос умножением количества стволов. Развитие технологий привело к рождению митральезы, поливавшей боевые порядки противника практически непрерывным огнём.

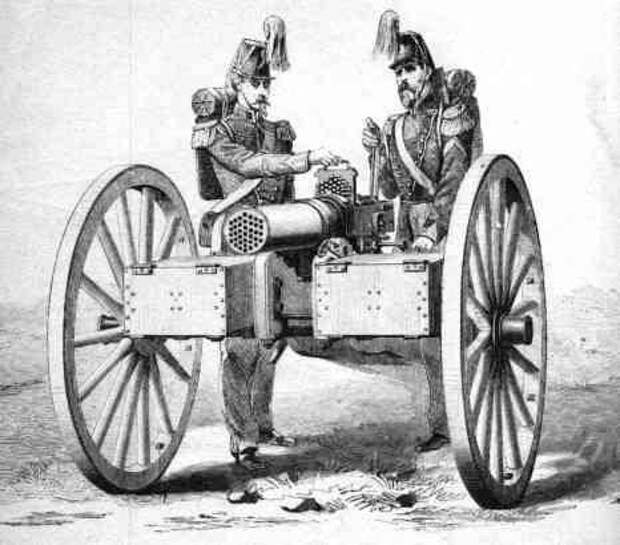

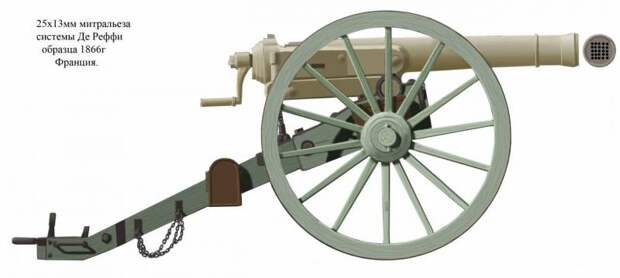

Заряжалась митральеза с казны, стреляла картечью и, собственно, на русский и переводится – картечница. Была распространена на суше и на море, проходя по ведомству артиллерии. Митральеза представляла из себя несколько неподвижных стволов, закреплённых «пакетом» на едином лафете. Стреляла залпами либо, на поздних моделях, поочерёдно с некоторой задержкой. Надобность в митральезе возникла в связи с затруднением применения картечи из нарезных орудийных стволов. Стреляла митральеза обычными пулями, но обильно, или же своего рода мини-снарядами, снаряжёнными картечью, в зависимости от конструкции.

Наибольшую известность в наши дни имеет митральеза Гатлинга, хотя она использует вращающиеся вручную стволы, а не неподвижный набор их, как у классической митральезы. Хотя, например, свой путь в мире пулемётов французский изобретатель Гочкис начал тоже с выпуска митральезы собственной конструкции.

Как правило, митральеза устанавливалась на колёсный лафет, похожий на орудийный, хотя мог быть вариант треноги, подобной современному фотоштативу, разве что попримитивнее. Митральеза работала на механическом приводе, в отличие от своего младшего ровесника, автоматического пулемёта «Максим».

Как правило, митральеза устанавливалась на колёсный лафет, похожий на орудийный, хотя мог быть вариант треноги, подобной современному фотоштативу, разве что попримитивнее. Митральеза работала на механическом приводе, в отличие от своего младшего ровесника, автоматического пулемёта «Максим».Прообраз митральезы появляется на страницах артиллерийского трактата 1846 года, где предлагается установить на единой раме несколько малокалиберных ружейных стволов. Пять лет спустя идея реализована в металле бельгийским капитаном артиллерии Туссеном Фафшампсом. Его идеи легли в основу разработок промышленника Жозефа Монтиньи, который демонстрирует более совершенную митральезу Наполеону III в 1859 году, после чего система принимается на вооружение французской армии. Митральеза была очень удобна для ведения залпового огня по плотным наступающим порядкам пехоты или кавалерии.

После каждого залпа митральеза требовала ручной перезарядки с использованием сменной обоймы.

Расчёт состоял из шести человек, двое из которых непосредственно вели огонь, остальные осуществляли необходимые подготовительные операции. Передвигаться в бою митральезы могли вручную или на конной тяге. Чаще их использовали со стационарных позиций, подобно артиллерийским орудиям.

Расчёт состоял из шести человек, двое из которых непосредственно вели огонь, остальные осуществляли необходимые подготовительные операции. Передвигаться в бою митральезы могли вручную или на конной тяге. Чаще их использовали со стационарных позиций, подобно артиллерийским орудиям.Разразившаяся франко-прусская война 1870 – 1871 годов стала испытанием и одновременно звёздным часом митральезы. Их в войсках Франции было несколько вариантов, совершенным из которых считалась митральеза Вершера: 25 стволов 13-мм калибра извергали до 200 пуль в минуту. Орудия были сведены в митральезные батареи по шесть экземпляров в каждой.

Пятиствольная митральеза Гочкиса выпускала восемьдесят пуль в минуту на расстояние более 1,5 км.

Французы не озаботились разработкой тактики применения митральез, их просто устанавливали в несколько рядов и поливали огнём атакующие ряды. Расчёты митральез, установленных открыто, несли серьёзные потери от ответного артиллерийского огня. Но эффект митральезы производили убойный, с учётом того, что войска всё ещё ходили в плотном строю (в цепь станут рассыпаться только в период англо-бурской войны). Максимальная дальность – три с половиной километра, как правило, огонь вёлся на расстоянии 1,5-2 км, ближе старались вражеских солдат не подпускать во избежание ответного ружейно — винтовочного огня.

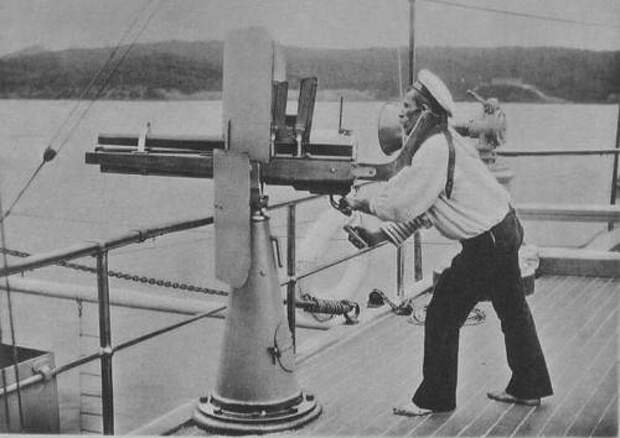

На флоте крупнокалиберные митральезы использовались для противоборства миноносцам.

Уничтожило нишу для митральез два обстоятельства. Первое – в артиллерии появилась шрапнель, что позволяло куда эффективнее решать задачу, возлагавшуюся на митральезы. Второе – изобретение пулемёта с чудовищной скорострельностью и убойностью, в основном – за счёт использования автоматики. И, хотя первоначально они тоже устанавливались на довольно тяжёлые лафеты, что исключало использование пулемётов как ручного оружия, инженеры быстро решили эту задачу и пулемёт стал полноправным участником боевых порядков пехоты. «Максим» обслуживали два бойца, он выпускал до 450 пуль в минуту, был маневренным и эффективным. Его ровесница, последняя из известных митральез, сконструированная британцем Фицджеральдом в 1907 году, давала 8 залпов из 8 стволов – итого 64 выстрела в минуту.

- Автор:

- Константин Барановский

Свежие комментарии