Теперь мы рассмотрим вопрос о том, какое место занимал голод в истории коллективизации. Адепты теории «Голодомора» в различных версиях, несмотря на то, что в их построениях голод вроде бы стоит на главном месте, тем не менее, они тщательно избегают его анализа. Например, выяснения условий возникновения голода в том или ином районе. Элементарно, было ли в наличии в тот момент достаточно продовольствия для населения или нет. Имея статистику запашки, урожайности, скота и проживающего населения, а также коэффициенты потребления, это не так трудно вычислить. Но сколько я ни прочитал сочинений «голодоморщиков», нигде такого не увидел.

С помощью эмоций «голодоморщики» пытаются протолкнуть тезис о том, что будто бы голод организовало государство. Именно протолкнуть, а не доказать с исчерпывающей ясностью. На мой взгляд, они прекрасно понимают, чем занимаются и что все факты против них. Одна программа капитальных вложений в колхозы, совхозы и МТС, тракторизация колхозов ярко и ясно показывает намерения Советской власти, что в их намерениях никакой организации голода не предусматривалось в принципе. Поэтому да, остается эквилибристика с надерганными из архивов документами и нагнетанием эмоций.

Однако же голод имел место. Отвергнув государство и физический недостаток хлеба в качестве его источника, что еще остается? Что это была политическая по духу голодовка, в силу своего масштаба и ожесточенности борьбы вышедшая за рамки допустимого и принесшая большие жертвы.

В предыдущих статьях рассматривался план, который стоял за коллективизацией. Он важен потому, что именно в нем заключался корень конфликта между крестьянством и властью. Конфликт был и был по поводу жизненно важных вещей. В плане коллективизации, которую лучше было бы назвать совхозизацией, партии и государству крестьянин с его двором, лошадью и плугом, «полосками» и прочими принадлежностями был совершенно не нужен. Крестьян можно было потерпеть на периферии, но в зерновых районах они должны были сейчас же стать сельхозрабочими или сельским пролетариатом «пшеничных фабрик».

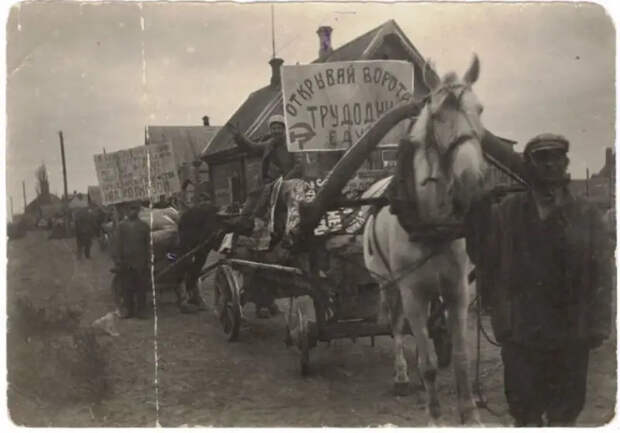

Любопытное фото, показывающее действительные лозунги той короткой, но бурной поры.

По этой причине я иногда называют коллективизацию раскрестьяниванием, потому что такая перестройка сельского хозяйства объективно вела к исчезновению крестьянина как социально-экономического явления.

Но крестьяне вовсе не хотели становиться сельским пролетариатом, потому что между хозяевами и голытьбой в деревне пролегала пропасть: имущественная, правовая, бытовая. Хозяева голытьбу эксплуатировали и одновременно презирали. Отголоски этого отношения живы и теперь. Хотя надо помнить, что любой зажиточный хозяин мог сделаться наигоршим бедняком буквально за час. Да, в результате пожара по неосторожности или поджогу. Но так была устроена деревня.

Когда крестьяне поняли, что от них хотят, они стали всеми возможными методами этому сопротивляться. И надо признать, у них для этого были свои веские основания: утрата хозяйства и двора, утрата наследственного социального статуса и утрата самоуважения. Достаточные причины, чтобы бороться вплоть до смертной голодовки?

Крестьяне или не крестьяне?

Эта страница была выдрана из истории по чисто политическим причинам, потому что Советская власть позиционировала себя как власть рабоче-крестьянскую. И даже армия была Рабоче-Крестьянская Красная Армия. При таких лозунгах заявлять, что политика в деревне — это политика раскрестьянивания, означало получить себе серьезных политических проблем. Потому было лучше не говорить о некоторых сторонах собственной политики и другим не позволять.

Но нам нужно понять, почему так произошло. По моей гипотезе, так случилось из-за двойственного значения одного термина «крестьянин». В Российской империи было сословие крестьян, к которому были приписаны люди, занятые сельским хозяйством и приписанные к сельскому обществу или волости. В крестьяне мог попасть почти людей, кроме дворян и почетных граждан. Думается, что в 1930 году, когда все взрослые люди были поголовно выходцами из старого общества, а родившимся в 1917 году было всего 13 лет, термин «крестьянин» чаще всего употреблялся именно в старом, сословном смысле. Так было привычнее.

Но был еще и экономический смысл термина «крестьянин». Под ним понимались сельские земледельцы, ведущие свое хозяйство самостоятельно и имеющие имущества не менее чем на 300 рублей. В 1920-е годы была принята четырехступенчатая градация: полупредпринимательские хозяйства (кулаки), мелкие товаропроизводители (середняки), полупролетариат и пролетариат (бедняки). Она лучше отражала именно экономическое расслоение деревни, но не особенно прижилась. Чаще использовалась трехступенчатая градация: кулаки, середняки, бедняки, всем хорошо знакомая. Но она упускала из виду категорию крестьян — полупролетариат. Под ним понимались крестьяне, которые еще не ликвидировали своего производящего хозяйства: запашки и скота, но уже не могли его вести самостоятельно и не могли с него прокомиться и получить доход.

Так вот, по экономической градации крестьянами можно было назвать только кулаков и середняков. Остальные уже крестьянами не были, ибо получали большую часть дохода или целиком от продажи своей рабочей силы, так же как и городской пролетариат.

Говоря о раскрестьянивании, я имею в виду экономическую ликвидацию вот этих двух категорий хозяйств, кулацких и середняцких. Остальные уже раскрестьянились до этого.

Интересно отметить, что большевики вообще опирались в основном на массу раскрестьянившегося люда. Потомственного промышленного пролетариата было мало даже в крупных городах, и городские рабочие были составлены либо разорившимися крестьянами, либо детьми разорившихся крестьян. И в деревне главная опора большевиков — сельский пролетариат, которому нечего было терять. Кстати, они легче всего шли в Красную армию именно по этой причине.

Поэтому же Красная армия сделалась «крестьянской». Хотя Красную армию правильнее было бы назвать пролетарской. И бывший царский офицер, революцией освобожденный от дворянства, поместий, сословных привилегий, долгов перед банками, ранга, фамильного серебра и прочих атрибутов старой жизни, тоже оказывался пролетарием, несмотря на изысканные манеры и владение французским языком.

Если бы не путаница в терминологии, то всё было бы очевидно: пролетариат в деревне перешел в наступление на полуфеодально-полукапиталистические элементы. Но вот частое использование термина «крестьянин» в сословном смысле в эпоху коллективизации всё запутало.

Скрытая борьба и голодовка

Крестьяне, то есть владельцы более или менее что-то производящих хозяйств, исчезать и обращаться в сельский пролетариат не хотели, во всяком случае так быстро, как от них потребовали. У них основные элементы их хозяйства отбирали быстро. Земля была перемежевана, и их «полоски» окончательно исчезли. Это обстоятельство, нечасто упоминавшееся, крестьян наэлектризовало. «Полоска» была рубежом, отделявшим пусть и бедного, но все же крестьянина от голытьбы. Лошадей и коров потребовали сдать в колхоз вместе с инвентарем. Потом появился колхоз с распоряжениями, когда, куда и кому идти работать. Иными словами, крестьяне в период сплошной коллективизации разом лишились всего, что делало их собственно крестьянами в экономическом смысле.

К тому же порядки в первых колхозах заворачивали нередко к милитаризованным образцам организации труда

Крестьяне, конечно, пытались возражать, но столкнулись с репрессиями, известными под названием «раскулачивания». В эту категорию валили всех, кто как-то и почему-то выступал против колхозов и их немедленного образования. Это тоже была форма раскрестьянивания, только, в отличие от формально добровольного вступления в колхоз, насильственная.

Советская власть показала, что она подавить любое открытое и гласное сопротивление в деревне. Поэтому борьба перешла в скрытые формы, которые труднее было распознать.

На что надеялось крестьянство в своей отчаянной борьбе? На то, что, подорвав колхозы изнутри, оно сможет сорвать политику коллективизации (или лучше — совхозизации) и заставит власть вернуть прежние порядки в деревне. План коренной перестройки сельского хозяйства изначально был составлен с большой долей риска, но у него был по-настоящему серьезно уязвимый момент. Дело в том, что раскрестьяниваемое крестьянство в тот момент было главным источником хлеба. Совхозы в 1931 году дали 1117,4 тысяч тонн зерна или примерно 12% от потребления неземледельческого населения. Крестьяне это знали и рассчитывали на успех своего предприятия.

Многим, родившимся уже в сытые времена, трудно понять, что крестьяне могли голодать сознательно. Могли, потому что имели немалый опыт голодовок. Крестьяне, которым было в 1932 году по 40 лет, помнили голод 1901, 1911, 1921 и 1924 годов, не считая локальных недородов и голодовок. Чего бы не поголодать в пятый раз?

К тому же крестьянство тогда очень хорошо помнило, как в 1921 году, когда голод был большим и смертным, Советская власть забегала и засуетилась, потому что ей самой угрожала голодная катастрофа. Для крестьян того времени всё это было недавно, на живой памяти. Потому они и рассчитывали, что достаточно масштабная «хлебная стачка» подведет власть к таким широким уступкам, какие только крестьяне пожелают.

Разумеется, крестьяне прибегали к самым разным формам скрытой борьбы. Это была агитация против работы в колхозе и против сдачи хлеба, проникновение в правление колхозов с целью их хозяйственного развала, кража хлеба в поле, при обмолоте и из амбаров. Документы ОГПУ сообщают, что имелись многочисленные случаи, когда противники колхозов захватывали правление и создавали целые системы организованной кражи хлеба. Но голодовка была самой эффективной, потому что ни один уполномоченный, ни один комиссар не сможет выгнать обессиленных, истощенных или опухших людей работать, и таким образом колхоз не пахал, не сеял и, соответственно, ничего Советской власти не сдавал.

1000 пудов зерна в тайной хлебной яме

Наконец, крестьянство активно готовилось к голодовке путем создания хлебных ям. При изучении документов иногда проскакивают интересные детали. В станице Староминская на Кубани крестьяне демонстрировали самую крайнюю нужду агентам, но тайком доставали зерно из ямы, мололи и пекли хлеб или лепешки.

Если это не поздняя подделка, то это неплохой пример демонстративной голодовки напоказ. Лица вовсе не говорят об истощении.

В 1933 году политотдел Ново-Пластуновской МТС на Кубани открыл охоту на хлебные ямы и с января по ноябрь того же года обнаружил 887 хлебных ям, которые были почти в каждом дворе станицы Ново-Пластуновской. В Старо-Минской станице у одного хозяина, у которого лежали в хате опухшие дети, нашли яму, в которой было около 100 пудов зерна. Хозяин на допросе ответил: «Нам не привыкать».

Ямы бывали феноменально большими. Например, в Татищевском районе Саратовской области в с. Федоровка была обнаружена яма, в которой было 1 тысяча пудов зерна, в с. Докторовка — две ямы на 2,4 тысячи пудов. В Нижне-Чирском районе нынешней Волгоградской области находили ямы в 600-700 пудов зерна. Таких примеров сотни, если не тысячи.

Знаменитая фотография выгребания хлебной ямы

Как-то вот этот вопрос не обсуждался в разрезе, много это или мало. На мой взгляд, умышленно, чтобы не вставал вопрос о том, чье зерно пряталось в ямах. Так можно подумать, что колхозники прятали свое зерно. Но, во-первых, при средней урожайности пшеницы в 61 пуд с десятины на Кубани или в Поволжье, средний крестьянский двор с 4,5 десятинами имел валовый урожай в 275 пудов или около того. 700 пудов — это что, получается, урожай за три года? Во-вторых, хлебные ямы — это явления 1931-1933 годов, когда у колхозников основных зерновых районов уже не было своей земли, своей запашки и, следовательно, своего зерна года два или три. Свое зерно они давно уже съели. В ямах было зерно только краденое в колхозах.

Причем мотивация для краж такого огромного количества зерна вовсе не сводилась к тому, чтобы не дать хлеб Советской власти. Это можно было проще сделать путем поджога поля, снопов или амбара с зерном. Крестьяне, создавая хлебную яму, имели в виду другие цели. Построить большую хлебную яму требовало труда. 1000 пудов — это 16,3 тонн зерна или 20,8 кубометров объема. Соответственно, яма должна быть не менее 30 кубометров, а еще нужны доски и бревна для устройства стенок и кровли под засыпку. Такую яму одному не построить, тут нужна целая бригада, причем работавшая несколько дней скрытно. Нетрудно увидеть, что это не случайно, а тщательно продуманный и исполненный план.

Меньшие ямы требовали меньших трудозатрат, но всё равно приходилось изрядно поработать, чтобы спрятать хотя бы кубометр зерна (48 пудов).

Зачем? Затем, чтобы после отмены колхозов разделить землю, вскрыть свои тайные ямы, подкормиться самим и потом засеять свою землю. План этот делался из расчета на год, максимум два. Но потом зерно в ямах стало преть и портиться, особенно летом и осенью 1933 года. Было бы хорошо найти документальные данные, которые позволили бы точнее понять устройство хлебной ямы и условия хранения, чтобы понять причины порчи зерна.

Крестьяне, однако, недооценили упрямства большевиков и их категорической неготовности отступать от своего плана преобразования сельского хозяйства.

Впрочем, надо было договариваться. У крестьян начинало портиться зерно в ямах, к тому же сами ямы постепенно находили и выгребали, а пополнять тайные запасы не удавалось. У Советской власти были, как выяснилось балансовым подсчетом, хлебные резервы, позволяющие перестоять «хлебную стачку». Но и они таяли, а кроме того, возникала серьезная угроза большой убыли рабочей силы в деревне, которая могла запустить кризис в самый разгар и без того напряженной индустриализации. У обоих сторон были веские причины в 1933 году пойти на мировую. Сталин выступил с инициативой и разработал условия договора, которые для бывшего крестьянства оказались приемлемыми.

Свежие комментарии