USS Lexington (CV-2)

Корзина, наполненная яйцами

Опыт применения авианосцев во время Второй мировой войны тщательно анализировался в Советском Союзе. К концу 40-х годов стало понятно, что именно этот класс кораблей обеспечит необходимый уровень присутствия ВМФ в Мировом океане. Статья «О живучести авианосцу», подытоживающая требования к современному для своего времени авианосцу, была опубликована в профильном издании «Морской сборник» под авторством инженер-майоров Л. А. Гордона и Н. Мальцева. Это конструкторы с большим стажем, возглавившие в 1939 году в ЦНИИ-45 тему разработки легкого (проект 71а) и тяжелого (проект 716) авианесущих крейсеров. По понятным причинам проекты не вышли за рамки эскизных. В приведенной ниже статье обосновывается позиция, по которой кажущаяся незащищенность авианосцев перед боевыми угрозами не имеет ничего общего с реальностью. Кроме сугубо профессионального интереса, материал «О живучести авианосцев» позволяет в полной мере насладиться научно-публицистическим слогом военных инженеров конца 40-х годов прошлого столетия. Материал представлен в полном объеме, без сокращений.

***

Опыт истекшей войны показывает, что состояние защиты и живучесть кораблей всех классов заслуживают самого пристального внимания. Эта проблема представляет собой широкое поле деятельности для конструкторской и тактической мысли.

В данной статье мы намерены рассмотреть элементы живучести авианосцев – кораблей, впервые принявших участие в боевых действиях во Вторую мировую войну и занявших в борьбе на море весьма видное место.

Особая важность правильного решения вопросов живучести для авианосцев вытекает не только из их уязвимости, связанной со специфическими особенностями вооружения этих кораблей, но и из подтвержденной опытом войны их высокой боевой ценности. Обеспечивая современный морской бой новым оружием – авиацией, авианосец становится одним из важнейших средств активной, наступательной войны на море.

Рассмотрение элементов живучести авианосца в свете опыта Второй мировой войны интересно еще и потому, что незадолго до начала войны пресловутая «низкая живучесть» авианосца была основным аргументом его противников.

Остановимся предварительно на определении самого понятия боевой живучести корабля.

Как известно, под боевой живучестью корабля в целом понимается его способность противостоять ударам боевых средств противника, сохраняя в то же время свою боеспособность. Применительно к авианосцу это следует понимать как способность использования авиавооружения и артиллерии при наличии повреждений, нанесенных кораблю противником.

Заметим, что боевую живучесть следует отличать от живучести вообще, под которой понимается способность вооружения, механизмов и других элементов корабля выполнять свои функции в течение заданного времени. Ниже рассматриваются вопросы боевой живучести, которая для краткости будет именоваться просто живучестью.

Живучесть корабля зависит от степени совершенства защиты, непотопляемости, общего расположения вооружения, механизмов и жизненно важных помещений, а также эффективности противопожарных и водоотливных средств. Кроме того, живучесть, естественно, зависит и от степени подготовки личного состава, который в боевых условия ведет борьбу за живучесть.

Защита корабля, в широком смысле слова, не исчерпывается только пассивными средствами – бронированием и противоминной защитой, но определяется еще и его вооружением, предназначенным для самообороны. К последнему следует отнести средства обнаружения самолётов, подводных лодок и надводных кораблей, а также противоминную и противосамолетную артиллерию. Для целей активной защиты или, точнее, обороны используется и главное вооружение. В условиях авианосца это будут самолеты, которые могут нести службу ПВО и ПЛО.

Само собой понятно, что корабль, обладающий наряду с пассивными средствами защиты также и мощной противоминной и зенитной артиллерией и развитыми средствами обнаружения противника (радиолокация, гидроакустические приборы), будет более устойчивым в боевых условиях, а следовательно – и более живучим по сравнению с кораблём, где всё внимание уделяется пассивным средствам защиты.

Архитектурные особенности авианосца делают задачу обеспечения его боевой живучести в достаточной степени трудной.

Самолетное вооружение авианосцев требует для своего размещения больших по площади и кубатуре помещений (ангаров), занимающих большую часть надводного объема корпуса корабля. При этом, из соображений повышения оперативности использования самолетов, ангары не имеют поперечных разделительных водонепроницаемых переборок и представляют собой отсеки, размеры которых достигают 150 х 20 м.

Полетная палуба, служащая для производства взлета и посадки самолетов, а поэтому совершенно свободная от надстроек, достигает размеров 25 х 250 м и более и имеет большие вырезы для самолетоподъёмников.

Большие размеры ангаров и полетной палубы, расположенных к тому же высоко над ватерлинией, существенно осложняют решение вопроса о бронировании их от артиллерийского огня даже легких кораблей (миноносцев) и от авиабомб весом более 50 кг.

Вместе с тем, ангар заключает в себе главное вооружение авианосца, а полетная палуба является непременным элементом боевого использования самолетов.

Авианосец несет на себе большие запасы авиабомб, авиаторпед, патронов и горючего для самолетов (до 500 т авиабомб и торпед и до 1000 т горючего), которые сами по себе взрыво- и пожароопасны при боевых повреждениях авианосца.

Если в части бронирования авианосец резко отличен от кораблей других классов, то с точки зрения противоминной защиты он почти ничем не отличается от линейных кораблей и крейсеров.

Осуществление эффективной противоминной защиты по типу применяемой на линейных кораблях и крейсерах возможно не на всех авианосцах. В составе флотов США и Англии имеются как большие авианосцы водоизмещением от 20 000 до 45 000 т, так и малые, главным образом эскортные, водоизмещение которых лежит в пределах от 8000 до 17 000 т.

Противоминная защита в виде бортовых отсеков возможна лишь на авианосцах большого водоизмещения, так как она требует большой ширины корабля и имеет значительный вес. Основным и органическим недостатком малых авианосцев является именно отсутствие или неполноценность противоминной защиты.

Отмеченные выше архитектурные особенности авианосцев были поводом для оценки их живучести как недостаточной по сравнению с кораблями других классов тех же размерений. Один из английских адмиралов в своё время сравнивал авианосец с «корзиной, наполненной яйцами».

Представление о фактической живучести авианосцев может дать рассмотрение статистических данных о гибели и боевых повреждениях авианосцев.

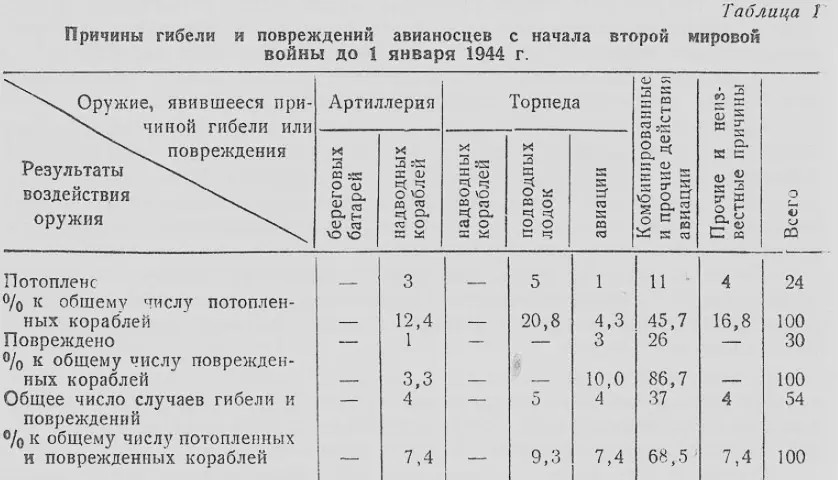

По данным контр-адмирала В. Ф. Чернышева, с начала Второй мировой войны до 1 января 1944 г. всего погибло 24 авианосца и повреждено не менее 30 кораблей этого класса (более подробные данные см. в табл. 1).

К сожалению, одна статистика не может дать полное представление о степени опасности того или другого вида оружия в боевых действиях против авианосца. Составленная на основе опубликованных в печати кратких и отрывочных сведений, она, естественно, не отражает обстановки тех или иных случаев гибели или повреждений. Из нее можно только заключить, что главным оружием против авианосца в истекшей войне была авиация. Половина всех потопленных авианосцев погибла в результате действий бомбардировщиков и торпедоносцев; почти все упоминавшиеся в печати случаи повреждений авианосцев (96,7 %) также произошли в результате действий авиации. Второе место по степени опасности для авианосцев занимает торпеда подводных лодок (20,8 % случаев гибели), и лишь на третьем месте стоит артиллерийский огонь надводных кораблей.

На основе весьма неполноценных сведений прессы часто невозможно установить, результатом воздействия какого из двух основных видов воздушного оружия – торпеды или бомбы – является гибель корабля. В большинстве случаев публиковавшиеся оперативные сводки воюющих сторон ограничивались лишь указаниями на действия авиации вообще.

Однако на основании ряда дополнительных данных и соображений можно утверждать, что в большинстве случаев гибель авианосца является следствием торпедирования. Из табл. 1 следует, что не менее 25 % потопленных авианосцев погибло в результате воздействия торпедного оружия подводных лодок и авиации; из числа 11 авианосцев, потопленных в результате комбинированных и прочих действий авиации, не менее 4 кораблей также подверглись действию торпедного оружия самолетов («Kaga», «Akagi», «Soryu», «Yorktown»). Таким образом, из 24 зарегистрированных случаев гибели авианосцев не менее десяти (42 %) приходится на долю торпеды.

Отсюда можно непосредственно сделать вывод, что главное внимание при решении вопросов живучести авианосца должно быть уделено защите его от торпеды, т. е. его подводной защите.

Для того чтобы сравнить живучесть авианосца с живучестью кораблей других классов, воспользуемся «условным показателем живучести», представляющим собою выраженное в процентах отношение числа случаев, когда корабль после нанесения ему повреждений остался на плаву, к общему числу случаев гибели и повреждений кораблей рассматриваемого класса. Соответственные данные помещены в табл. 2. Приведённые в ней показатели основаны на статистических данных Центрального научно-исследовательского института НКСП за первые три года войны и на материалах контр-адмирала В. Ф. Чернышева (показатели по данным В. Ф. Чернышева приведены в скобках).

Заметим при этом, что сведенные в табл. 2 цифры подсчитывались лишь при наличии достаточно большого числа отмеченных статистикой случаев гибели и повреждений (не менее 10). Именно поэтому, например, в таблицу не вошел показатель живучести авианосцев под действием артиллерийского огня (25 %), хотя и вероятный, но основанный лишь на известных четырех случаях воздействия артиллерии на авианосцы и поэтому в большой мере носящий в себе элементы случайности.

Как и следовало ожидать, наибольший показатель живучести при воздействии всех видов оружия имеют линейные корабли, наименьший – подводные лодки. Крейсера, естественно, оказались имеющими более высокие показатели живучести по сравнению с миноносцами. Таким образом, табл. 2 только лишний раз подтверждает существующие и несомненно правильные представления о степени живучести кораблей различных классов.

Вместе с тем, из табл. 2 непосредственно следует, что живучесть авианосцев при воздействии на них воздушного и подводного оружия в общем итоге не уступает живучести крейсеров.

Живучесть авианосцев – опыт прошедшей войны

Таким образом, если еще можно говорить о низкой живучести авианосцев, то только по отношению к воздействию со стороны артиллерии, но едва ли вообще целесообразно требовать от авианосца высокой живучести при воздействии артиллерийского огня.

Данные табл. 2 находят подтверждение и в описаниях отдельных случаев гибели и повреждений авианосцев.

HMS Ark Royal

Так, авианосец «Ark Royal», торпедированный германской подводной лодкой 14 ноября 1941 г. в районе Гибралтара, затонул лишь по прошествии 12 часов после попадания торпеды, несмотря на то, что сразу же после торпедирования получил крен в 15°. Этот крен постепенно увеличивался из-за фильтрации воды и ко времени, когда начали работать водоотливные средства, запущенные аварийной командой, дошел до 19°. Работой восьми насосов крен удалось выправить только на 2°. Впоследствии, из-за недостаточной прочности переборок, корабль все же опрокинулся. Несомненно, что при большем внимании к вопросам прочности водонепроницаемых переборок и при наличии более мощных водоотливных средств можно было бы не только спасти авианосец, но и обеспечить выравнивание крена.

Авианосец «Lexington», участвовавший в сражении в Коралловом море (4-8 мая 1942 г.), в течение часа получил пять попаданий авиаторпедами в левый борт и после этого с шестиградусным креном продолжал свой путь в составе эскадры с 20-узловой скоростью. Через несколько часов, в результате невозможности справиться с распространившимся пожаром, охватившим район погребов и хранилищ горючего, авианосец взорвался. Однако после четырех больших взрывов он оставался еще на плаву и был уничтожен торпедами своего же эскадренного миноносца.

USS Yorktown (CV-5)

Авианосец «Yorktown» в бою у о. Мидуэй (4 июня 1942 г.) получил повреждения от попадания трех авиабомб и не менее двух торпед. Авианосец накренился и потерял ход, но остался на плаву. Только через двое суток после этого он был торпедирован японской лодкой и затонул.

Все эти примеры свидетельствуют о полной возможности создания на авианосце в достаточной степени эффективной подводной защиты, приближающей авианосец по степени живучести при воздействии торпедного оружия к современному линейному кораблю. При этом, естественно, не следует остерегаться роста водоизмещения авианосца. Непрерывное возрастание водоизмещения у строившихся во время войны американских авианосцев («Enterprise» – 20 000 т, «Essex» – 25 000 т, авианосцы программы 1944 г. – «Midway» и «Coral Sea» 45 000 т) следует объяснить тем, что в США самое серьезное внимание уделялось вопросам живучести и подводной защиты авианосца.

Что же касается живучести авианосцев от авиабомб, то насчитывается немало случаев, когда попадания авиабомб даже крупного калибра не приводили к гибели корабля. Так, авианосец «Ark Royal» не менее четырех раз получал повреждения от авиабомб и все-таки лишь ненадолго выходил из строя.

В сражении у Филиппинских островов 23 октября 1944 г. японская авиация атаковала соединение американских авианосцев. Атака была весьма интенсивной, причем было сбито более 150 японских самолетов. Во время этого боя авиабомба попала в легкий американский авианосец «Princeton» водоизмещением 10 000 т. На авианосце возник сильный пожар и произошло несколько взрывов. Несмотря на большие разрушения, корабль оставался на плаву несколько часов и был затоплен торпедой своего эскадренного миноносца ввиду приближения вражеской эскадры.

Повреждения авианосца USS Princeton (CVL-23)

Описанные выше случаи свидетельствуют о том, что надводной защите авианосца, т. е. его бронированию, также уделяется немало внимания, ибо если нет большой необходимости в защите авианосца от огня тяжелых кораблей, то защита его от нападения с воздуха (бомбометание и обстрел), безусловно, необходима. Необходимо также бронирование авианосца от артиллерийского огня легких сил, которые могут прорвать строй охранения сопровождающих авианосец кораблей.

Задачи самообороны и защиты состоят в том, чтобы, во-первых, не допустить к авианосцу самолеты или подводные лодки противника или, во всяком случае, воспрепятствовать им произвести атаку и, во-вторых, в случае неблагоприятного для корабля решения первой задачи, сохранить, несмотря на полученные повреждения, боеспособность, плавучесть, остойчивость и маневренность авианосна.

Первая из поставленных задач решается использованием современных средств обнаружения самолетов и подводных лодок — радиолокационных установок и гидроакустических приборов, а также путем вооружения авианосца мощной артиллерией, способной успешно отражать атаки самолетов и подводных лодок противника на безопасной для корабля дистанции.

Современные радиолокационные установки обнаруживают самолеты противника задолго до появления их в поле зрения визуальных наблюдательных постов, что позволяет:

1) поднять в воздух истребители прикрытия, которые должны либо уничтожить группу атакующих самолетов противника, либо ослабить ее, нарушить ее боевой строй и тем самым понизить эффективность атаки;

2) определить направление, с которого самолеты противника намереваются атаковать авианосец, и сосредоточить на этом направлении возможно большее число стволов зенитной артиллерии, создав огневую завесу.

Средства радиолокации лишают атаку самолетов на корабль одного из важнейших преимуществ – внезапности. Кроме того, благодаря радиолокационной аппаратуре снижается значимость авиабарража, целью которого является обнаружение самолетов противника и отражение угрожающей кораблю воздушной атаки. Помимо того, что авиабарраж при ограниченном на авианосце числе истребителей не обеспечивает равной по сравнению с радиолокацией надежности обнаружения самолетов противника (особенно в темное время суток или при плохой видимости), он одновременно ведет к износу материальной части самолетов и утомлению личного состава.

Обнаружение подводных лодок противника и задачи ПЛО возлагаются главным образом на корабли сопровождения авианосца, так как дельность обнаружения, достигнутая в современных гидроакустических приборах, еще не может гарантировать защиту авианосца от торпедной атаки подводной лодки. Кроме того, ПЛО возлагается на самолеты, которые в угрожаемых с точки зрения наличия подводных лодок районах несут непрерывное охранение отряда, в состав которого входят авианосец.

Артиллерийское вооружение авианосцев предназначается не для активных наступательных операций, а для целей самообороны, т. е. для отражения атак, прежде всего, самолетов противника, затем подводных лодок и, наконец, вражеских легких надводных кораблей (когда последним удается прорвать цепь кораблей боевого охранения авианосца иль отряда авианосцев).

В соответствии с этим назначением артиллерийское вооружение авианосцев состоит из артиллерии среднего и мелкого калибров. Артиллерия среднего калибра используется для отражения атак легких надводных кораблей, самолетов на больших дистанциях и подводных лодок. Мелкокалиберная артиллерия используется для отражения атак пикирующих самолетов-бомбардировщиков и самолетов-торпедоносцев на малых дистанциях.

В качестве среднего калибра обычно применяются одноорудийные в двухорудийные палубные установки с башенноподобными щитами калибром от 114 до 127 мм. При этом во всех без исключения иностранных флотах используются универсальные артиллерийские системы, которые благодаря большему углу возвышения (до 85°) и повышенной скорости наводки могут быть использованы для стрельбы как по морским, так и по воздушным целям. Число и размещение орудий главного калибра авианосцев определяются условиями обеспечения равномерной плотности артиллерийского огня во всех четырех секторах стрельбы. Как правило, главный калибр устанавливается на авианосцах несколькими группами на бортовых площадках или спонсонах. Чаще всего практикуется установка в четырех группах (две группы по бортам в носовой части корабля и две – также по бортам в кормовой). Число стволов колеблется от 8 до 16.

В качестве мелкокалиберной артиллерии устанавливаются многоствольные автоматы калибром от 20 до 50 мм. Размещение автоматов, аналогичное размещению главного калибра, должно удовлетворять требованию равномерной плотности артиллерийского огня во всех секторах.

Мощность артиллерийского вооружения авианосцев в совокупности с радиолокационными средствами обнаружения самолетов обеспечивает высокую эффективность отражения воздушных атак. Чтобы иллюстрировать это положение, можно привести следующий пример, который хотя и относится к линейным кораблям, но благодаря аналогичному составу зенитного вооружения может быть распространен и на авианосцы. Один из американских линейных кораблей новой постройки, не имея авиационного прикрытия, средствами зенитной артиллерии отбил атаку японской авиации, сбив 28 из 84 атаковавших его самолетов-торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков. При этом плотность заградительного огня была такова, что только одному самолету удалось приблизиться к кораблю.

Иначе говоря, эффективность воздушной атаки на современный корабль большого водоизмещения достигается лишь при весьма массированных, повторных и длительных по времени налетах либо при особо благоприятной обстановке.

Тем не менее, успехи активных средств самообороны ни в коей мере не должны снижать внимание к средствам защиты, т. е. к мероприятиям, непосредственно обеспечивающим живучесть авианосца.

При этом необходимо сразу же подчеркнуть, что все элементы защиты, в известной степени, взаимно связаны, и изолированное рассмотрение их, будучи формальным по существу, не может привести к правильным выводам.

Главнейшим фактором, определяющим живучесть авианосца, является совершенство его противоминной защиты. Выше уже отмечалось, что торпеда, независимо от того, выпущена ли она с подводной лодки, надводного корабля или сброшена с самолета, в истекшей войне была наиболее эффективным боевым средством против современных крупных боевых кораблей. Боевым опытом безусловно установлено, что одновременное попадание в корабль нескольких торпед является вполне реальным случаем, с которым необходимо считаться, оценивая живучесть того или иного корабля. Так, в японский авианосец «Ryukaku» почти одновременно попало десять торпед, а американский авианосец «Lexington» был одновременно поражен пятью торпедами. Одновременное попадание торпед может произойти как в один, так и в оба борта корабля.

Горящий USS Lexington (CV-2)

Как правило, торпедная атака самолетов сопровождается налетом бомбардировочной авиации; при этом небронированный борт корабля и его палубы могут иметь весьма существенные повреждения от прямых попаданий или близких разрывов авиабомб.

Таким образом, понятие «боевой непотопляемости», присущее в полной мере артиллерийским кораблям, может быть распространено и на авианосцы.

Применение авиацией реактивных пушек, калибр которых достигает 150 мм, и методов так называемого топмачтового бомбометания еще более повышает вероятность потери небронированным бортом водонепроницаемости.

В силу всех перечисленных обстоятельств, противоминная защита авианосцев должна обеспечивать непотопляемость корабля при одновременном попадании нескольких торпед в один борт и при разрушении небронированного борта в оконечностях и выше главного броневого пояса.

Вторым условием, которому должна удовлетворять противоминная защита, является минимальное значение крена после затопления бортовых отсеков. Другими словами, крен, возникающий после затопления отсеков противоминной защиты, во-первых, не должен представлять опасность с точки зрения боевой непотопляемости и, во-вторых, должен допускать возможность нормальной работы механизмов и использования вооружения для самообороны.

Вопрос о числе попаданий торпед, которое должен выдержать авианосец, является спорным, так как, разумеется, каких-либо обоснованных норм на этот счет существовать не может. Предельным, но в то же время не чрезмерным является требование, чтобы корабль выдерживал, не теряя остойчивости в плавучести, одновременное затопление всех отсеков противоминной защиты одного борта. При этом крен корабля не должен превышать предела, использование артиллерии и механизмов (10-12°), а конструкция и размеры противоминной защиты должны быть достаточными для локализации действия подобного взрыва вне пределов жизненных отсеков корабля.

Требование ограниченного крена может быть выполнено лишь в том случае, если корабль обладает достаточной величиной начальной метацентрической высоты. Таковой для авианосца водоизмещением около 25 000 т следует считать величину порядка 3,5 м. Действительно, сравнивая указанную цифру с метацентрической высотой германских тяжелых кораблей, обладавших хорошей непотопляемостью, нельзя признать ее большой.

Впрочем, необходимо подчеркнуть еще раз тот факт, что противоминная защита в современном ее понимании является достоянием лишь кораблей большого водоизмещения, имеющих ширину, достаточную для устройства бортовых отсеков на большом протяжения корпуса корабля. Уменьшение ширины бортовых отсеков до известных пределов возможно путем введения в конструкцию противоминной защиты продольных переборок из толстой вязкой броневой стали. При этих условиях достаточно эффективную противоминную защиту удается осуществить и на авианосцах водоизмещением 20 000 – 22 000 т.

Если вопрос о бортовой противоминной защите нашел конструктивное решение, то этого нельзя сказать о защите днища от неконтактных торпед. Достаточно эффективным средством против последних в настоящее время является только размагничивание корпуса корабля.

Сколько бы ни была совершенна противоминная защита, живучесть не может быть признана удовлетворительной, если расположение вооружения, механизмов и помещений авианосца и его архитектура не удовлетворяют требованиям боевой непотопляемости. Последние в применении к авианосцам не отличаются от таковых же для других классов кораблей, но их реализация имеет некоторые специфические особенности.

Разделение корпуса авианосца на водонепроницаемые отсеки не представляет больших трудностей, чем, например, для тяжелого крейсера, но доведение водонепроницаемых переборок до главной броневой палубы без устройства хотя бы водонепроницаемых дверей является задачей более сложной, связанной с компоновкой общего расположения авианосца. Авианосец не имеет верхней палубы, его полетная палуба поднята высоко над главной броневой и поэтому не может служить удобным средством сообщения между водонепроницаемыми отсеками. Для сообщения вдоль корабля остаются либо бортовые коридоры вдоль продольных переборок ангара, либо палуба под нижней ангарной палубой. Оба решения с точки зрения боевой непотопляемости нельзя признать удачными. Первое – вследствие того, что при крене корабля и больших разрушениях в верхнем броневом поясе все сходы одного борта могут оказаться под водой, второе – вследствие того, что водонепроницаемые переборки будут иметь вырезы ниже нижней ангарной палубы. Однако при общепринятой архитектурной схеме авианосца иного решения этого вопроса нет, и с этой точки зрения боевая непотопляемость авианосца обеспечивается хуже, чем на кораблях других классов равного водоизмещения.

Другие важным элементом защиты авианосца является бронирование, которое предназначается для защиты корабля от непосредственных попаданий артиллерийских снарядов легких кораблей и авиабомб, а также попаданий их осколков при близких разрывах. Система бронирования защищает все жизненные отсеки корабля (машинные отделения, посты, погреба и т. п.) от проникновения в них в целом виде или в осколках артиллерийских снарядов и авиабомб, а также защищает артиллерийские системы и посты управления вооружением и манёврами корабля. Не менее ответственной задачей, которой должна отвечать система бронирования авианосца, является сохранение кораблем плавучести и остойчивости после полученного повреждения. Таким образом, рассмотрение системы бронирования тесно сплетается с рассмотрением вопросов непотопляемости и противоминной защиты.

Наиболее трудным в выборе системы бронирования авианосца является вопрос о бронировании ангаров в полетной палубе, решаемый вследствие своей сложности весьма различно на разных кораблях.

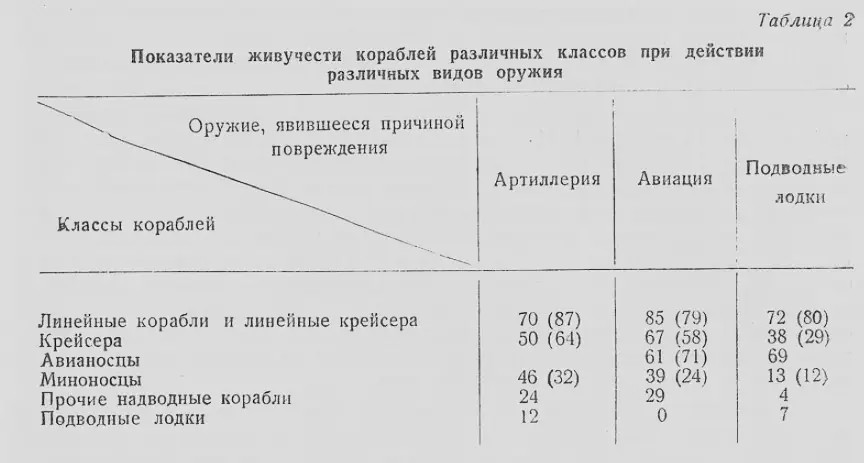

Существует несколько систем бронирования авианосцев, основные из которых показаны на рис. 1.

Система бронирования, изображенная на схеме «a», состоит из главного броневого пояса, занимающего высоту от верхней кромки буля противоминной защиты до первой ангарной палубы 5, которая одновременно является и главной броневой палубой. Ангар защищается легкой противоосколочной броней, установленной не по наружной обивке, а на внутренних продольных переборках 2 и 3. Полетная палуба 4 на участке между продольными броневыми переборками также защищается легкой противоосколочной броней. В продольных броневых переборках в районе 1-го и 2-го ангаров имеются большие вырезы, служащие для сообщения между ангарами и продольными бортовыми коридорами.

Описанная схема, являясь простой по своим конструктивным элементам, характерна тем существенным недостатком, что наличие вырезов в продольных ангарных переборках не позволяет учитывать последние при рассмотрении боевой непотопляемости авианосца, так как при этом принимается, что все небронированные части наружной обшивки утрачивают водонепроницаемость вследствие разрушений от взрывов артиллерийских снарядов, авиабомб или многочисленных осколочных пробоин. В особенности надо иметь в виду последнее обстоятельство, так как опыт Второй мировой войны показал, что число пробоин наружной обшивки при близком (до 200-300 м) разрыве в воде авиабомбы достигает весьма высокой цифры – до нескольких сотен. Наличие продольных бортовых коридоров еще более отрицательно сказывается на непотопляемости авианосца, защищенного по системе бронирования, показанной на схеме «а», так как продольные коридоры соединяют все отсеки корабля на большом протяжении; вследствие этого пробоина в наружной обшивке надводного борта при крене и дифференте может вызвать затопление всех отсеков одного борта, расположенных между траверсными переборками ангаров. Помимо этого, при затоплении коридора все выходы одного борта, как указывалось, оказываются под водою, что может привести к затоплению внутренних отсеков и гибели людей, находящихся в них. Следует заметить, что крен при затоплении бортовых отсеков противоминной защиты в результате одновременного попадания нескольких торпед может достигать весьма значительной величины, при которой кромка главного броневого пояса уйдет под воду.

В то же время внутреннее бронирование ангара имеет и свои преимущества (по сравнению с другими схемами) – меньший вес и большую сопротивляемость брони продольных переборок, так как фугасные снаряды и бомбы с мгновенными взрывателями будут воздействовать на них лишь осколками. Осколки авиабомб, разрывающихся вблизи борта, будут частично задерживаться корпусными конструкциями и оборудованием бортовых отсеков, а поэтому их воздействие на броневые переборки будет ослабленным.

Схема «б», изображенная на рис. 1, с точки зрения боевой непотопляемости имеет существенные преимущества по сравнению со схемой «а». Здесь бронирование продольных стенок нижнего ангара представляет собою уширение главного броневого пояса, что существенно (на 5-6 м) увеличивает высоту бортового броневого пояса и, следовательно, увеличивает угол вхождения в воду его верхней кромки. Таким образом, вертикальная броня ангаров является как бы вторым броневым поясом, защищающим не только ангары, но и бортовые коридоры и сходы во внутренние помещения. Положительное влияние, которое оказывает переход от внутреннего бронирования ангаров (схема «а») к наружному (схема «б»), может быть оценено сравнением диаграмм Рида, построенных для случая боевой остойчивости, т. е. в предположении, что весь небронированный борт авианосца вследствие разрушений утратил водонепроницаемость. Как это нетрудно видеть, площадь диаграммы Рида для системы, показанной на схеме «6», примерно на 50 % больше, чем на схеме «а», а это означает, что авианосец, обладающий такой системой бронирования, сможет выдержать больший кренящий момент, вызываемый подводными повреждениями.

Система бронирования, показанная на схеме «в», присуща одноангарным авианосцам и с точки зрения боевой непотопляемости одинакова со схемами «а» и «б», в зависимости от того, где расположена ангарная броня – внутри корпуса или по борту. Преимуществом одноангарной схемы с точки зрения живучести корабля является более низкое расположение брони и в особенности брони полетной палубы, что положительно сказывается на поперечной остойчивости авианосца. С весовой точки зрения одноангарная схема также более выгодна. Ее основным недостатком является сильно пониженная самолетовместимость. Однако в тех случаях, когда ангар и полетная палуба защищаются не противоосколочной броней, а более солидной, рассчитанной на прямые попадания артиллерийских снарядов и авиабомб, одноангарная схема является оптимальной, как дающая наименьший вес бронирования и наилучшее значение остойчивости.

В отношении живучести самолетного вооружения первые две разбираемые нами системы бронирования примерно однозначны и должны оцениваться главным образом по толщинам брони. Вследствие чрезвычайно большой площади стенок ангаров и полетной палубы защита их, как правило, ограничивается броней, способной противостоять пулеметно-пушечному огню самолетов и осколочным попаданиям. Только при одноангарной схеме авианосца создается возможность защитить самолетное вооружение броней, рассчитанной на прямые попадания артиллерийских снарядов средних калибров (до 152 мм) и авиабомб весом до 250 кг. Попытка осуществить подобное бронирование при двух ангарах вызвала бы необходимость увеличения водоизмещения авианосца до 40 000 т и более.

Горизонтальная защита внутренних отсеков авианосца, расположенных под палубой нижнего ангара, имеет даже некоторые преимущества по сравнению с кораблями других классов благодаря броне полетной палубы и наличию хотя и небронированной, но достаточной толщины промежуточной ангарной палубы. Этим обстоятельством объясняется относительно высокая живучесть авианосцев, подвергшихся налетам бомбардировочной авиации. Главным результатом воздействия самолетов-бомбардировщиков в большинстве случаев является лишь нарушение нормального использования авиавооружения.

Анализируя вопросы броневой защиты авианосца, нельзя ограничиться рассмотрением только его поперечного сечения. Совершенно необходимо рассмотреть и распределение брони по длине корабля. Для того чтобы исключить возможность опасных дифферентов при повреждениях оконечностей, требуется, чтобы около 60 % длины корпуса корабля были защищены броней. Это почти во всех случаях с лихвой перекрывает длину той части корпуса авианосца, на которой расположены машинные и котельные отделения, погреба боезапасов для самолетов и артиллерии, посты и т. п. Бензинохранилища, рассчитанные на хранение нескольких сот тонн горючего для самолетов, обычно размещаются в оконечностях, вне пределов цитадели, глубоко в трюме, и защищаются местным бронированием.

Вследствие удаленности погребов от мест установки артиллерийских систем (из-за большой высоты борта и разноса орудийных установок по бортам и оконечностям корабля) характерным для авианосцев является устройство кранцев первых выстрелов большой емкости, обеспечивающих по количеству хранимого в них боезапаса отражение хотя бы одной атаки самолетов.

Так как артиллерийские системы главного и мелкого калибра рассредоточены вдоль всего борта, то площадь борта, занимаемая кранцами, достигает весьма больших размеров. Пожар кранцев вследствие попаданий в боезапас снарядов или осколков представляет весьма большую опасность, если иметь в виду близкое соседство ангаров с хранящимися в них самолетами, с системой бензинораспределения и т. д. Пожар кранцев первых выстрелов даже в том случае, если он не угрожает общей живучести корабля, непосредственно связан с более или менее длительным выходом из строя артиллерийской установки, которую эти кранцы предназначены обслуживать.

Таким образом, защита кранцев первых выстрелов с точки зрения общей живучести авианосца приобретает принципиальное значение и должна быть обеспечена местным бронированием посредством устройства выгородок из броневых плит. Выгородки, в которых размещаются кранцы первых выстрелов, естественно, должны быть оборудованы мощной системой орошения или противопожарными устройствами.

Решение вопросов живучести машинно-котельной установки авианосцев не имеет каких-либо существенных отличий от практики, установившейся для других классов тяжелых кораблей. Наибольшей живучестью обладают авианосцы с четырехвальными установками и эшелонным расположением механизмов.

Отличительной особенностью авианосцев является лишь конструкция дымоходов и шахт машинной и котельной вентиляции. Вследствие необходимости оставлять свободной верхнюю полетную палубу все дымоходы и вентиляционные шахты располагаются по одному борту и имеют весьма большую длину. Проходящие через ангары дымоходы представляют собою угрозу с точки зрения возникновения пожаров при пробивании их осколками или снарядами. Кроме того, отходящие газы, попав чрез пробоины в ангар, даже в том случае, если они не вызовут пожара, сильно затруднят все операции по обслуживанию самолетов, а то и сделают их невозможными. Уязвимость дымоходов и вентиляционных шахт заставляет бронировать их на всей высоте, т. е. от главной броневой до полетной палубы.

Рассмотрение вопросов живучести авианосца будет неполным, если мы хотя бы в кратких чертах не затронем вопросов борьбы с пожарами на авианосце, опасность которых для этого класса кораблей исключительно велика. О том, сколь серьезна для авианосца угроза пожара, свидетельствует пример гибели авианосца «Lexington», приведенный нами выше

Угрозу с точки зрения пожаров, кроме горючих материалов, имеющихся в каждом отсеке корабля (личные вещи, бумаги, отделка кают, краска, деревянные конструкции и т. п.), представляют погреба боезапасов (авиационных и артиллерийских), кранцы первых выстрелов (о них уже сказано выше), бензинохранилища и, наконец, ангары с находящимися в них самолетами и системой бензинораспределения.

Меры борьбы с пожарами погребов для авианосцев остаются теми же, что и для других кораблей. Погреба располагают глубоко под броневой палубой и оборудуют системами охлаждения, орошения, затопления и выхлопами, через которые свободно могут выходить в атмосферу газы, образующиеся при горении взрывчатых веществ.

Бензинохранилища, так же как и погреба боезапаса, размещаются возможно ниже под ватерлинией и защищаются броней. Отсеки бензинохранилищ отделяются от смежных коффердамами и заполняются инертным газом. Подача бензина также в большинстве случаев производится с помощью инертного газа.

Противопожарные мероприятия в ангарах предусматривают их мощную вентиляцию, разделение ангаров на отсеки с помощью огнестойких штор и водоструйных занавесей и устройство системы тушения огня с применением инертного газа или водораспыливающих установок.

Подводя итог сказанному, можно прийти к следующим заключениям:

1. Основными вопросами живучести авианосцев являются вопросы противоминной защиты и боевой непотопляемости, которые могут быть успешно разрешены лишь на авианосцах большого водоизмещения (более 20 000 т).

2. Имея мощное зенитное вооружение, истребительную авиацию, развитые средства наблюдения, противоминную защиту, а также бронирование корпуса, ангаров и полетной палубы, авианосец может устойчиво и успешно бороться с налетами авиации противника и с помощью своей бомбардировочной и торпедоносной авиации наносить мощные удары по противнику.

3. Авианосец даже большого водоизмещения не может конкурировать в живучести с тяжелым артиллерийским кораблем, уступая ему главным образом в надводной защите. Поэтому артиллерийский бой с надводными кораблями для авианосца может иметь лишь вынужденный характер и почти во всех случаях чреват гибельным исходом.

В заключение следует еще раз указать, что авианосцы, являясь одним из самых молодых классов кораблей, впервые в истекшую войну приняли участие в боевых действиях на море и, тем не менее, быстро завоевали себе одно из ведущих мест в составе передовых флотов. Живучесть авианосца, впервые подвергшаяся в процессе боевого опыта суровому испытанию, не скомпрометировала этот класс кораблей.

Свежие комментарии