Эскадренный миноносец «Новик», фотография 1913 года

…да кие еще инженерные кадры-ничего своего не было-ни электродвигателей,ни паросиловых установок ,ни двигателей внутреннего сгорания,ни точной оптики-как руки то не отсохнут у таких почитателей величия РИ?

Dozorny_ severa

Товарищ, я вахты не в силах стоять —

Сказал кочегар кочегару,

Огни в моих топках совсем не горят,

В котлах не сдержать мне уж пару.

Известная матросская русская песня о кочегаре, который умер от теплового удара во время рейса в Красном море. Основой для песни послужил романс А. Гурилева «Моряк» (1843). Автором нового текста считается поэт-любитель Г. Д. Зубарев (1900).

Dozorny_ severa

Товарищ, я вахты не в силах стоять —

Сказал кочегар кочегару,

Огни в моих топках совсем не горят,

В котлах не сдержать мне уж пару.

Известная матросская русская песня о кочегаре, который умер от теплового удара во время рейса в Красном море. Основой для песни послужил романс А. Гурилева «Моряк» (1843). Автором нового текста считается поэт-любитель Г. Д. Зубарев (1900).

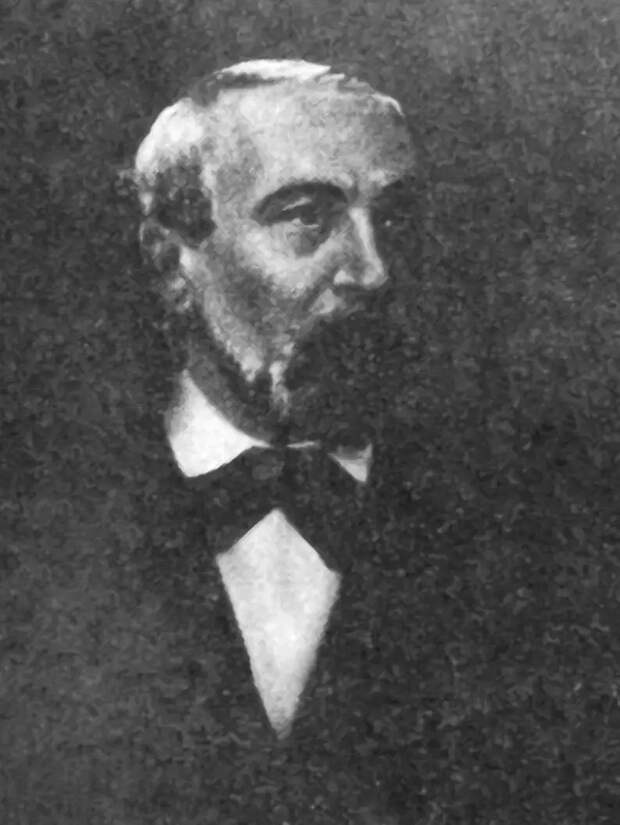

Люди и техника. Приятно, когда ты являешься однофамильцем прославленных людей, принесших славу своей Отчизне. И вот один из них как раз и носил фамилию Шпаковский. Был он выдающимся русским инженером XIX века, а прославился он тем, что… отменил профессию кочегара, кидавшего в топки пароходных котлов уголь. Родился он в 1823 году в дворянской, но небогатой семье, и уже в 17 лет поступил на службу рядовым в гренадёрский полк. Более 30 лет Александр Ильич Шпаковский находился на военной службе, причем это не помешало ему заниматься математикой, и физикой, и химией, и даже фотографией!

Александр Ильич Шпаковский (1823 —1881)

Грамотного офицера заметили и направили преподавателем в Павловский кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Тут он вплотную занялся электротехникой и настолько удачно, что на коронационных торжествах императора Александра II в 1856 году было использовано десять «электрических солнц», то есть электроламп его конструкции.

В 1866 году он предложил сигнальную лампу для флота, передавать сигналы азбукой Морзе при помощи световых вспышек. Устроена она была проще простого: в стеклянной колбе горел спиртовой огонёк, на который насосом подавалась из пульверизатора струя… скипидара. Короткое нажатие на клавишу – короткая вспышка. Долгое – длинная! Вот и всё!

И вот тут его и осенило, что подобным же образом можно подавать жидкое топливо и в топки паровых котлов на кораблях! Было очевидно, что распыление жидкого топлива, при котором оно смешивается с кислородом воздуха, интенсифицирует процесс горения, а значит, и резко повышает КПД парового котла.

Сообщение о разработке Шпаковского появилось в том же 1866 году в журнале Императорского русского технического общества (ИРТО). Затем он еще не раз возвращался к этой теме, объясняя выгоды пульверизации топлива в топке котлов («Записки Русского технического общества», 1867 год, выпуск II). Для демонстрации эффективности своего метода он построил модель такого котла на жидком топливе, а затем и сконструировал первую в мире «паровую форсунку», сразу же сделавшую ненужным тяжелый труд кочегаров-кидальщиков.

Справедливости ради нужно отметить, что идея топить котлы на судах жидким топливом была отнюдь не новой. И европейские изобретатели, и американские предлагали это осуществить. Вот только их механизмы совершенством не отличались и были забыты. И только наш российский инженер, носивший фамилию Шпаковский, сумел создать удачную конструкцию распылительной форсунки и такого двигателя, который был и легче, и эффективнее паровых котлов, работавших на угле. Сам он в терминологии XIX века описывал выгоды своего изобретения такими словами: «Сбережение пространства, выигрыш в весе прибора и уменьшение помещения для топлива…» («Записки Русского технического общества», 1867 год, выпуск II).

Продвигая свою идею, Шпаковский построил за свой счет два «пожарных локомобиля» для пожарной охраны Санкт-Петербурга и установил на них паровые котлы, работавшие на скипидаре. Котлы на тогдашних пожарных машинах нужны были для приведения в действие пожарных водяных насосов. И уже в 1868 году во время одного крупного пожара на складе в Петербурге два насоса Шпаковского работали без перерыва трое суток. Уже потом столичные купцы подсчитали, что при этом они сожгли скипидара на 400 рублей, но зато спасло им товаров на несколько миллионов.

В 1866 году журнал «Морской сборник» напечатал статью подполковника Шпаковского «Сравнительная оценка топки паровых котлов каменным углем, скипидаром и нефтью», которая обратила на себя внимание тогдашнего флотского начальства. А в 1870 году А. И. Шпаковский, уже ставший к этому времени полковником, выступил с лекцией о своём изобретении на Всероссийской мануфактурной выставке, где были показаны новейшие по тому времени достижения российской промышленности.

И идеи Шпаковского показались настолько заманчивыми, что всё в том же 1870 году «паровые форсунки Шпаковского» начали ставить на пароходы Волжской и Каспийской флотилий, где было много дешевой нефти из Баку. Сам же Шпаковский как раз об этом и писал: «Для Каспийского и Чёрного морей, где пуд нефти стоит 30 коп., а пуд каменного угля, например, донского антрацита, обходится в 40 коп., эта топка будет выгодна и в экономическом отношении, так как 1 пуд нефти заменит более чем 1 пуд угля». Кстати, технология брикетирования торфа — тоже его разработка. Вот даже как…

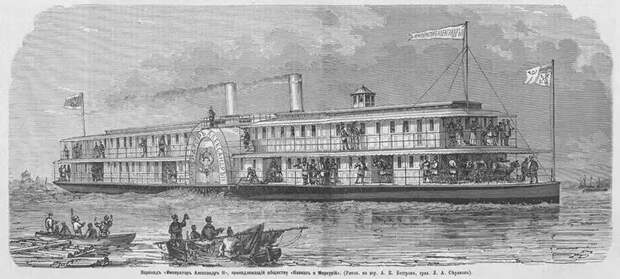

До этого те же волжские пароходы работали на дубовых дровах длиной в аршин, из толстых поленьев, которые получали, раскалывая дубовые кряжи на четыре части. Но уже в 1871 году на Волге появился и первый двухпалубный пароход «Александр II» с нефтяным отоплением. Из двух труб этого парохода валило облако черного дыма, стлавшегося по воде и… отпугивавшее пассажиров, привыкших к пароходам на дровах.

Пароход «Александр Второй»

Хотя пассажирские помещения на нем, в особенности 3-го класса, были значительно удобнее, чем на других пароходах, первые два года доверием публики он не пользовался, так как про него ходили слухи, что из-за большой высоты надстроек его ветром опрокинет, а «нефть на нем взорвется». Поэтому плавать на нем избегали. Но после того, как на этом пароходе сплавал сам император Александр II, недоверия публики к нему поубавилось!

Вот так российский полковник и инженер Александр Шпаковский открыл во флоте эру паровых котлов на жидком топливе и сделал ненужной тяжелую и опасную работу кочегаров. Да, уже в то время были и попытки автоматизировать их труд, например, подавать уголь в топки при помощи «архимедова винта». Но… «дело не выгорело». Сам «винт» (шнек) быстро стирался от трения об уголь. Истирались и стенки подающей трубы. При движении угля по трубе возникала угольная пыль, которая легко воспламенялась. В итоге получилось так, как это с техническими разработками случается сплошь и рядом: то, что хорошо смотрится на бумаге, в металле не работает!

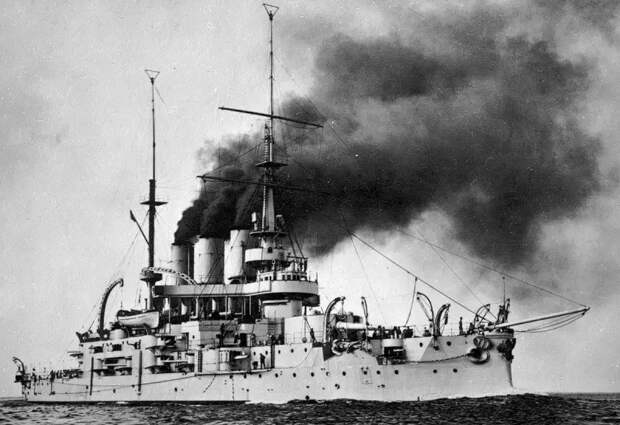

Понятно, что моряки, и прежде всего военные, очень бурно отреагировали на изобретение Шпаковского, хотя находилось и немало скептиков, утверждавших, что как раз для военных кораблей жидкое топливо непригодно. Во-первых, утверждали они, где брать нефть в дальних походах? Ведь угля полным-полно на так называемых «угольных станциях» — портах, разбросанных по всему миру, куда суда самых разных держав заходили для бункеровки. Во-вторых, уголь, заполнявший бортовые отсеки на тогдашних броненосцах и крейсерах, служил еще и дополнительной броней. Опасались, что нефть из пробитых цистерн будет легко воспламеняться, что лишь усилит эффект от поражения корабля неприятельскими снарядами, а густой черный дым из труб будет демаскировать корабли в море. То есть новое пробивало себе дорогу с трудом. И неудивительно, что корабли двух эскадр, отправленных в годы Русско-японской войны на Дальний Восток, по-прежнему оставались угольными. Что ж — инерция мышления это страшная вещь, а «привычное и сподручное от отцов и дедов» никто не отменял.

Броненосец «Потемкин». Сразу видно, что топят нефтью…

Но уже на броненосце «Потемкин», заложенном в Николаеве в 1898 году, было использовано смешанное отопление на нефти и угле. Броненосец имел три группы паровых котлов: две из 14 котлов использовали жидкое топливо, а одна — из 8 котлов — работала на угле.

В итоге первым чисто нефтяным боевым кораблем российского императорского флота стал «Новик», оснащённый паровой турбиной и котлами высокого давления, работавшим исключительно на жидком топливе. Заложен он был 19 июля 1910 года на Путиловском заводе в Петербурге, а введён в эксплуатацию 29 августа (11 сентября) 1913 года. Интересно, что во время ходовых испытаний «Новик» развил рекордную скорость в 37,3 узла.

Кстати, когда в 1880 году в России был создан Электротехнический отдел Императорского русского технического общества, его «непременным членом» (так тогда именовали членов правления отделов ИРТО) был избран именно Александр Шпаковский…

Свежие комментарии