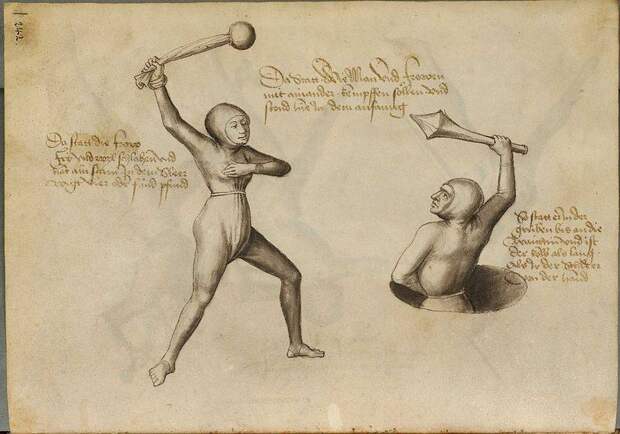

Судебный поединок между мужчиной и женщиной из «Фехтовальной книги» Ханса Тальхоффера (до 1420 – между 1470 и 1490) — немецкого мастера фехтования, служившего «мастером оружия» у швабского рыцаря Лойтольда фон Кёнигзегге, в южной Германии. Написал около шести трактатов по фехтованию. Причём манускрипт Тальхоффера «Старинное оружие и искусство боя» 1459 года из Королевской библиотеки в Копенгагене, в отличие от прочих, проиллюстрирован цветными миниатюрами.

В нём описаны различные приёмы борьбы и самообороны без оружия, воинские хитрости и уловки, изображены виды специального оружия и одежды для участников судебных поединков. На данной иллюстрации показано начало боя…

«Фехтование есть искусство наносить уколы, не получая их. Необходимость ударить противника, избегая его ударов, что делает искусство фехтования чрезвычайно сложным, ибо к глазу, который видит и предупреждает, к рассудку, который обсуждает и решает, к руке, которая выполняет, необходимо прибавить точность и быстроту, чтобы дать жизнь оружию.»

Мольер

Мольер

История и культура. Предыдущие материалы по истории фехтования вызвали большой интерес у читательской аудитории ВО. Сегодня мы продолжаем эту тему. Но если в предыдущих статьях речь шла в основном о книгах, в которых рассказывалось о приёмах вооружённый борьбы, то сегодня речь пойдёт о людях – «мастерах меча» именно позднее Средневековья. Ну а начать надо с напоминания о том, что в позднем Средневековое имели место очень серьёзные изменения в вооружении и военном искусстве. Сплошной латный доспех заменил кольчугу, хотя последняя, чаще всего в качестве пелерины, широко применялась и ландскнехтами, и всадниками. Щит стал не нужен. Благодаря этому у воина освободилась рука, и он получил возможность взяться за меч уже обеими руками. Естественно, что рукояти и клинки мечей сразу стали заметно длиннее. Так появился «длинный меч», а искусство владения им превратилось в «коронную» дисциплину среди всех видов искусства фехтования на мечах. По мнению Томаса Лайбле, именно это искусство и стало основой всего последующего фехтования. Но кто были эти люди, мастерски сражавшиеся на таких мечах? Как назывались, чем жили? Сегодня об этом и пойдёт наш рассказ.

Называли их… «мастер защиты», и обычно такой «мастер» в то время получал содержание как нанимаемый учитель. Общество богатело. Появились ополчения городов, а не только феодальные дружины. В одном только Париже в конце XIII века насчитывалось более 100 цехов, члены которых должны были нести патрульную службу, хотя и время от времени. Разрешалось отказаться от патрулирования цеховиками города, только если тебе исполнялось 60 лет, или если у тебя рожала жена. Да и то требовалось обязательно уведомить об этом королевских и цеховых сержантов.

То есть возникла большая потребность в обучении ближнему бою. И деревенским, и городским общинам требовалось себя защищать, так как какие-нибудь мелкие войны шли постоянно. Вот почему мастеров меча всюду с радостью нанимали на службу для обучения отрядов как знати, так и городских дружин.

Однако и простые граждане, в цехах и ополчении не состоявшие, также старались овладеть искусством фехтования. Ведь нужно было как-то защищаться от разбойников и грабителей. Кроме того, существовал популярный обычай решать правовые споры на суде с помощью оружия. Стало традицией перед таким судом брать дополнительные уроки у мастера фехтования. Кроме того, в ряде случаев поединщика можно было нанять и представить на суд вместо себя. Выставлять их могли старики, инвалиды, женщины, дети, лица духовного звания, и даже иногда… евреи.

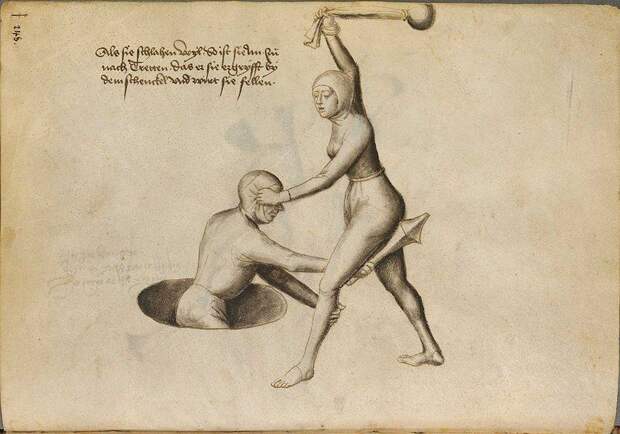

Кульминация боя мужчины и женщины. Манускрипт Тальхоффера «Старинное оружие и искусство боя»

Победа женщины!

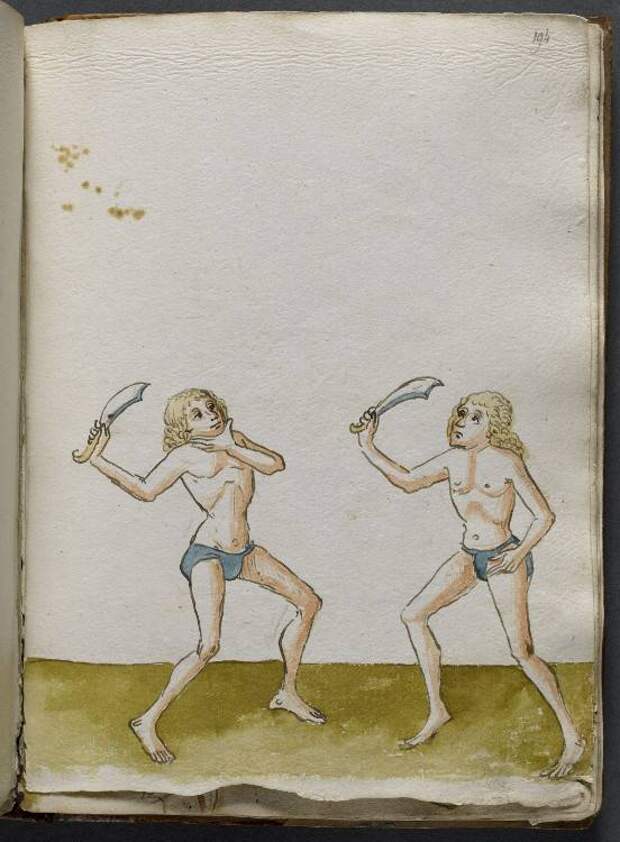

Ещё один очень странный вид судебного поединка с очень странным оружием. Здесь бой, скорее всего, вели до первой крови…

Томас Лайбле сообщает, что:

«в связи с этим возникла отдельная специальность, которая, из-за того что судебные поединки возникали нечасто, называлась «путешествующим наймом». Такие странствующие бойцы даже получали фамилии по названию своей профессии: Кемпе, Кемпер и т. д.»

Правда, тут была одна «тонкость». В отличие от всеми признанных «мастеров защиты», такие вот странствующие наёмные бойцы в среднем Средневековье считались полностью бесправными и не могли претендовать на возмещение понесённого в поединке ущерба.

«Каждый, кто перед судом Божьим предстанет как заменяющий боец, должен [...] обязаться присягой, что он убеждён в справедливости представляемого дела. В случае поражения при уголовных процессах его постигало то же наказание, что и представляемого, в худшем случае – смерть.»

Так что сражаться надо было, будучи абсолютно уверенным в том, что Бог за тебя и с тобой!

В XIV веке Божий суд стал выходить из моды, и жизнь бойцов-представителей сразу изменилась к лучшему. Теперь они ходили по городам и весям и демонстрировали своё искусство на ярмарках в боях-представлениях, чем и зарабатывали себе на жизнь. Участие в таких поединках стало самой настоящей и вполне признанной профессией, которая начала медленно, а затем всё быстрее стала приближаться к профессии тех, кого именовали «мастер защиты».

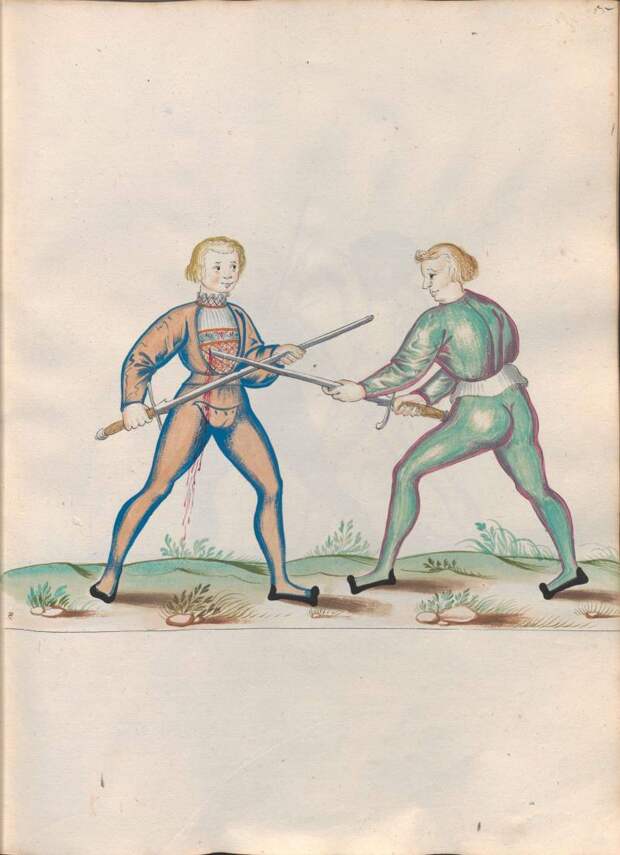

Поединок на «длинных мечах». «Схемы различных видов спорта и гладиаторских искусств». Анонимный автор. 1623 год. Австрийская национальная библиотека, Вена

То есть ремесло «мастера защиты» являлось в то время самой настоящей профессией. Мастера пытались, как это было в то время принято, свои профессиональные секреты хранить в тайне. Но знаниями всё равно приходилось делиться. И для этого использовалась форма зарифмованных изречений – своеобразных «памяток». Причём такая скрытность имела место и в более поздних книгах по фехтованию. Сами же памятки не были учебниками в нашем смысле этого слова, а представляли собой заметки для памяти, показывающие те или иные финты и особые приёмы.

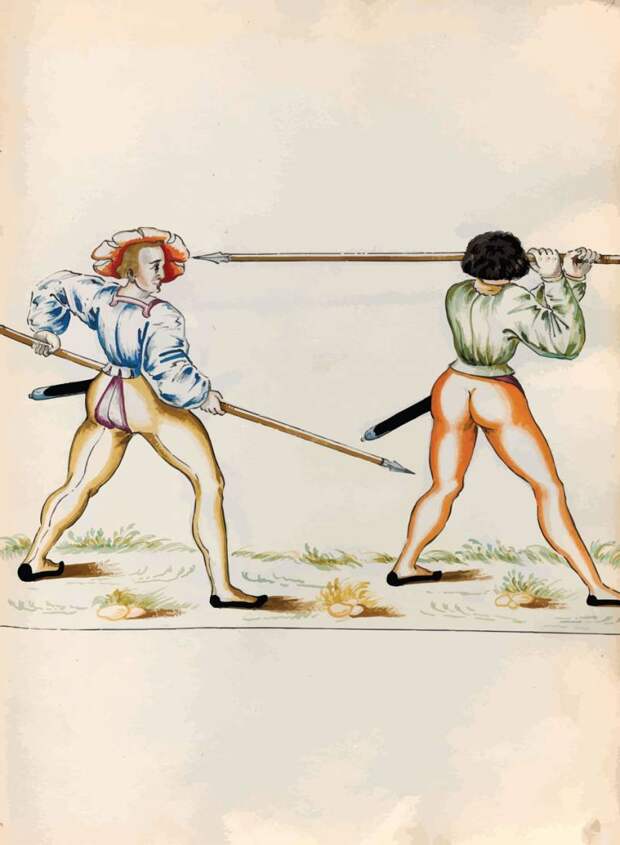

Поединок на копьях. Очень забавные штаны у левого персонажа, не так ли? «Схемы различных видов спорта и гладиаторских искусств». Анонимный автор. 1623 год. Австрийская национальная библиотека, Вена

Правильно интерпретировать или расшифровать их могли только те, кто до этого прошёл обучение фехтованию у мастера – автора этих памяток, как об этом, например, было написано у мастера Рингек:

«...Написаны скрытыми и аллегорическими словами, чтобы искусство не стало общедоступным.»

В XV веке в Германии свободных городов стало особенно много. Их граждане создавали всё большую конкуренцию для знати и потому должны были часто отражать нападения рыцарей-разбойников. То есть свободные граждане должны были носить меч, и… император наделил свободные германские города рядом привилегий, среди которых было и право на ношение меча.

«Длинный меч [...] был ощутимым средством для того, чтобы не только продемонстрировать собственную ориентацию на более высокий социальный и культурный образ жизни знати, [...] но и чтобы одновременно заявить о претензии на личное уважение, которого, в крайнем случае, достаточно ясно можно было потребовать»,

— написал по этому поводу Томас Лайбле.

Ударять рекомендовалось всегда в самое уязвимое место! «Схемы различных видов спорта и гладиаторских искусств». Анонимный автор. 1623 год. Австрийская национальная библиотека, Вена

Так что совсем неудивительно, что на основе нового сознания свободных граждан и явной необходимости защищать свои права возник невиданный ранее спрос на обучение фехтованию и, соответственно, на преподавателей этого искусства. Так, именно в Германии средневековое искусство фехтования стало переживать новый расцвет. Вот почему в отличие от искусства фехтования эпохи Ренессанса и Нового времени, большинство средневековых книг по фехтованию были написаны на немецком языке.

А вот в данном случае вряд ли можно говорить о поединке. Стрелок с пистолетом поджидает всадника с копьем, стоя за деревом. Скорее всего, это совет пользоваться в бою любым, даже самым малым преимуществом. «Схемы различных видов спорта и гладиаторских искусств». Анонимный автор. 1623 год. Австрийская национальная библиотека, Вена

Понятно, что при любом повышенном спросе появляется множество шарлатанов, которые пытаются на нём заработать. Поэтому «мастера защиты» начали создавать «фехтовальные общества», или гильдии, по образцу гильдий обычных ремесленников. Среди них самым старым и могущественным было общество фехтовальщиков в Нюрнберге, называвшееся «Братство св. Маркуса из Лёвенберга». В 1487 году «братья Маркуса» получили даже особую охранную грамоту от императора Фридриха III, в которой они были официально названы «Мастерами меча» и где было написано:

«Чтобы отныне повсеместно в Священной Империи никто не именовался мастером меча, не мог держать школу и обучать за деньги, прежде чем до этого не был проверен Мастерами меча в его искусстве и был допущен.»

Всякий, кто хотел стать членом этого братства, должен был поступить в обучение к одному из его мастеров, а затем как обычный подмастерье он отправлялся в странствие, чтобы совершенствоваться в своём искусстве. По завершении странствий мастера во Франкфуртском главном правлении «Братьев Маркуса» подвергали его экзамену. Обычно он проводился публично на большом показательном призовом состязании фехтовальщиков на осенней ярмарке. Те, кто выдерживал это испытание, получали «таинство» – стихи-памятку, и титул «мастера длинного меча». Только после этого они могли самостоятельно набирать учеников и обучать своему искусству.

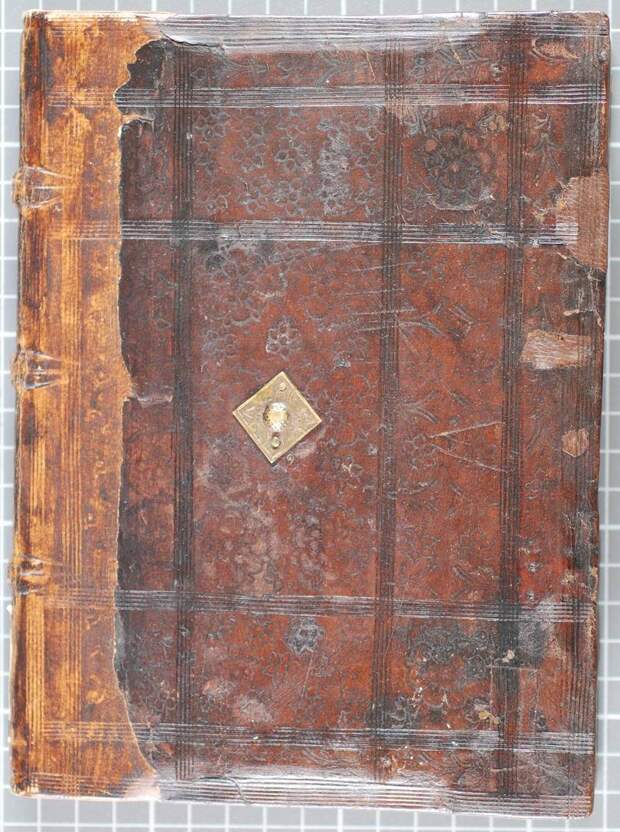

Обложка «Кодекса S.554», который представляет собой копию руководства по фехтованию Паулюса Каля начала XVI века, написанного ок. 1470 г. Оригинал в настоящее время находится в фондах Центральной библиотеки Золотурна, Швейцария. Рукопись сохранилась лишь фрагментарно: из первоначальных 62 листов осталось всего 30, и 57 иллюстраций

Интересно, что многие учителя фехтования обучали также чтению и письму. В предисловии одной из книг по фехтованию 1600 года можно, например, прочесть следующее:

«Я прозываюсь Ханнсом Гёргом Декингером, родина моя в Ульме. Моё достопочтенное ремесло – стекольщик, а также мастер и свободный фехтовальщик мужественного и рыцарского свободного искусства фехтования, согражданин и житель в княжеском стольном граде Мюнхене.»

Такие вот тогда были разносторонне образованные граждане в городе Мюнхене!

«Братья Маркуса» в течение 80 лет были своего рода «Ганзой фехтовального искусства», но затем им составили конкуренцию независимые «свободные фехтовальщики», многие из которых специально подчёркивали свободный характер своей профессии. Так, известный мастер фехтования Йоахим Майер, опубликовавший в 1570 году свой учебник «Основное описание свободного рыцарского и благородного искусства фехтования», именовал себя «Свободным фехтовальщиком и гражданином Страсбурга». Позднее Император Рудольф III пожаловал свободным фехтовальщикам, которые стали называться «Рапирными фехтовальщиками», аналогичные привилегии, что были и у «Братьев Маркуса». После «Рапирных фехтовальщиков» появились «Фехтовальщики Луки», вот только два других общества фехтовальщиков их признать отказались.

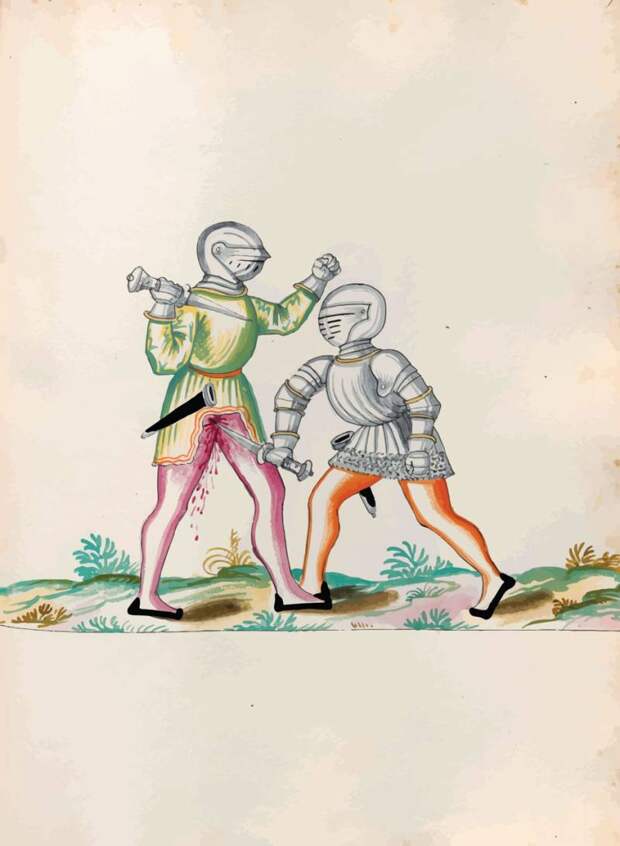

Борьба конных и пеших латников. «Кодекс S.554»

«Соперничество между двумя братствами было велико. Каждое утверждало о себе, что именно оно представляет подлинное искусство фехтования. Для зрителей тогда доставляло настоящее удовольствие смотреть, как фехтовальщики Маркуса и рапиры дрались друг с другом. Это уже были не представления, а настоящие бои, в которых соперничество и конкуренция заканчивались кровью»,

— сообщает Томас Лайбле.

Общества фехтовальщиков в XVI веке вызвали настоящий бум искусства фехтования. Пользуясь этим, фехтовальщики разъезжали по ярмаркам, чтобы за деньги показывать свои умения владеть различными видами оружия. Устраивались фехтовальные состязания с призовым фондом, который получало братство, завоевавшее наибольшее количество призов. Бои проходили без доспехов, зачастую сражались с обнажённым торсом. Впрочем, обычно бой шёл до первой крови, вызванной самым незначительным порезом кончиком меча или шпаги.

«Всё же каждый должен знать, что на этом представлении фехтовальной школы запрещено применять лезвие, острие, кнопку, окончание, ломать руки, наносить удары в пах, в глаз, бросать камни, использовать все нечестные приёмы, которыми некоторые умеют пользоваться, и все, которые я не могу перечислить и которые я не изучал, а также чтобы никто не бил меня ниже дужек меча. Необходимо придерживаться всякой защиты и осторожности, того же прошу придерживаться и другого, если двое приносят сюда ненависть и зависть, не могут фехтовать в этой школе. [...]»

Несмотря на наличие подобных правил, фехтовальные представления часто превращались в массовые «схватки» своих с «чужими», болельщиков и участников, что властям категорически не нравилось. Ещё в 1286 году проведение фехтовальных представлений в границах города Лондона было строго запрещено, и в актах первого ректората основанного в 1386 году Гейдельбергского университета было записано запрещение студентам посещать фехтовальные представления.

Судебный поединок на деревянных булавах с боевыми щитами. «Кодекс S.554»

Атмосфера на таких фехтовальных представлениях была примерно такой же, как и на сегодняшних футбольных матчах: команды, облачённые в красочные костюмы, выходили на площадь в сопровождении своих поклонников и, вне всякого сомнения, представляли собой впечатляющее зрелище. Команды и болельщики приветствовали друг друга задиристыми стишками, опять же по типу футбольных «кричалок». Вот, например, один их таких стишков:

Едва осмелитесь рапиру обнажить,

Вы, фехтовальщики, готовы будьте к взбучке!

Готовьтесь,

Вас побьют меч с тесаком и крестовина,

И спор закончится пролитьем вашей крови!

Вы, фехтовальщики, готовы будьте к взбучке!

Готовьтесь,

Вас побьют меч с тесаком и крестовина,

И спор закончится пролитьем вашей крови!

Пусть, братья Маркуса, и приняли вы вызов,

Но это – на словах, а что – на деле?

Да будет так!

Исход покажет, кто сильнее в деле,

И кто побит за дерзость будет слов!

Но это – на словах, а что – на деле?

Да будет так!

Исход покажет, кто сильнее в деле,

И кто побит за дерзость будет слов!

Арбитр имел длинный шест, касаясь которым бойцов, он разводил их в стороны. Случалось, что зрители вмешивались в борьбу, но это было также предусмотрено, и тогда специальные надзиратели наводили порядок при помощи кожаных дубинок.

Причём «мастера защиты» обычно проводили строгое разграничение между «серьёзным фехтованием» и «школьным фехтованием», то есть публичных фехтовальных представлениях.

На исторической гравюре на меди Бальтазара Шёна поэтому можно прочесть:

«Борьба и рыцарские игры меня также радуют, потому что люблю упражнять своё тело, а также с хорошими товарищами прыгать, бороться, бегать, фехтовать и тому подобное. [...] Но при этом мне не нравится, если случается ругань и серьёзность.»

То есть школы фехтования в эпоху позднего Средневековья были чем-то вроде сегодняшних фитнес-центров. Существовала даже поговорка «здесь пахнет школой фехтования», оттого что фехтовальщики сильно потели во время своих занятий.

Для того чтобы открыть фехтовальную школу, странствующему мастеру фехтования требовалось разрешение городского совета. Получив его, он в дальнейшем должен был ответить на любой сделанный ему вызов. И если у него находились конкуренты, то между ними могла завязаться нешуточная борьба, по итогам которой проигравший покидал город. Таким образом, поддерживалось качество… Впрочем, вечного на свете ничего нет.

Фехтование на кинжалах. «Кодекс S.554»

Вот и городские бои на мечах, и искусство фехтования оказалось в упадке с началом Тридцатилетней войны (1618-1648). Ярмарки перестали проводиться, ученики разбежались по наёмным отрядам. Ну а после войны города и свободные граждане сразу потеряли своё влияние, поскольку имперская власть укрепилась. Подданных стало больше, свободных горожан много меньше, и спрос на мастеров фехтования упал. Охранные грамоты перестали продлеваться, и фехтовальщики уже не могли заработать своим искусством себе на жизнь.

К тому же теперь фехтование на шпагах, по сути, заменило фехтование на мечах. Однако новые приёмы этого искусства фехтования происходили уже не из Германии, а из Италии и Испании. Началась новая история в развитии фехтования…

- Автор:

- Вячеслав Шпаковский

Свежие комментарии