В начале XIX века в Бирме установилась уже Третья Империя — что и не удивительно: первые государства на территории страны появились как минимум в V веке до нашей эры, так что время было. Изначальное население Бирмы было ближе всего к папуасам, но постепенно страну заселили сино-тибетские племена. В вечных конфликтах Китая с Тибетом им прилетало чаще всего, и не желающие такой бурной жизни переселялись с севера на юг, в долину реки Иравади. Постепенно Бирму заселили моны, пришедшие в регион около трёх тысяч лет до нашей эры. Затем сюда пришли пью и... Перечислять можно долго — история региона бурная и насыщенная завоеваниями и завоевателями.

Флаг Таунгу — первой империи

В конце XV века на описываемой территории появилось царство Таунгу. Люди возвращались в страну после монгольского завоевания, спасаясь от набегов буйных соседей. Когда их набралась критическая масса, начались завоевания: под скипетр возникающей империи (за номером 1) устремились мелкие князья, которым требовалась защита. Перечислять все покорённые государства нет смысла: их названия мало кому что-то скажут. Важно, что родилась новая империя — непрочная, как и многие новорожденные государства, и быстро развалившаяся. Но тренд имел место: на место первой империи пришла вторая, восстановившая славу первой и также просуществовавшая лет полтораста, после чего её добили возродившиеся после нескольких поражений моны. И создали третью империю.

Миролюбивым государством третью империю назвать было бы опрометчиво. Она вела постоянные войны с Сиамом — современным Таиландом. Вела с переменным успехом. А ещё — с индийскими княжествами. Именно успех в войнах с ними привёл империю к падению: захватив Ассам (тот самый, где выращивают лучший индийский чай), бирманцы получили не только доступ к плантациям ароматного напитка, но и границу с Британской Индией. А такого соседства врагу не пожелаешь!

Манипур, конечно Индия... Но местные жители индийцев напоминают слабо...

Надо сказать, Индокитай в начале XIX века был достаточно глухим уголком. Ну как глухим: с европейцами здесь были знакомы ещё достаточно плохо. Поэтому императоры Бирмы, получив границу с владениями Британской Ост-Индской компании, не насторожились, а продолжили привычную политику откусывания по кусочку от всех соседей. В 1819 году бирманцы напали на Манипур, возмутившись, что его правитель не приветствовал должным образом коронацию нового бирманского императора Баджидо. Захватив Манипур, стали нападать на следующее княжество — Качар. Именно раджа Качара и решил, что лучше попросить помощи у англичан, чем рубиться самостоятельно с чрезмерно активными жителями третьей империи.

Уильям Питт Амхерст, 1-й граф Амхерст, генерал-губернатор Индии 1823-28 год

Надо сказать, что на бирманские художества на границах британская индийская администрация долго внимания не обращала: гремели Наполеоновские войны, и конфликт с французами для бриттов был важнее приведения в меридиан новоявленных соседей. Бирма восприняла это как слабость и вторглась в уже успевший стать британским протекторатом Качар, нацеливаясь на Бенгалию. И вот этого британцы не замечать уже не могли. Были отправлены дипломаты для ведения переговоров, но, поскольку последние к успеху не привели, 5 марта 1824 года Великобритания объявила Бирме войну. Бирманцы рассчитывали на сражение в районе Качара, но были не в курсе, что Британия, вообще-то, правит морями...

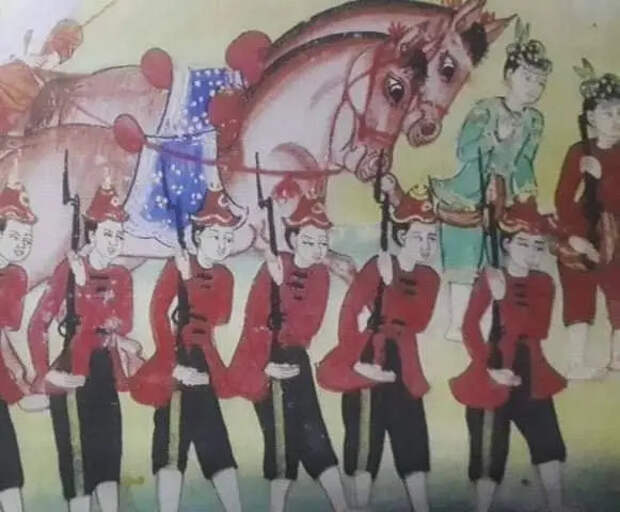

Бирманская пехота

Что же представляла из себя армия Бирмы накануне первой англо-бирманской войны? Часто, разбирая государства Юго-Восточной Азии образца XIX века, употребляются термины вроде «феодальные». На самом деле классическим феодализмом это назвать сложно. На государственное устройство здесь сильно повлияла китайская чиновничья система, творчески переработанная под местные реалии. Чиновничья система в Бирме была развитой, но разницы между гражданскими и военными властями здесь не наблюдалось. Как писал британский журналист сэр Джеймс Джордж Скотт: «Ожидалось, что магистраты и казначеи будут столь же способны управлять войсками, как и выполнять свои обычные гражданские обязанности».

Самым старшим чисто военным званием было «бо-гии», что обычно переводится как «полковник». Кем они командовали? Регулярная армия была маленькой и дислоцировалась непосредственно в столице. Полевые армии набирались по мере надобности и после исчезновения потребности в них распускались. Теоретически, военнообязанными были все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет. Реально... Англичане утверждали, что возраст бирманских солдат, с которыми им приходилось воевать, составлял от 15 до 70 лет. А в числе пленных попадались и мальчики 10-12 лет от роду: обычно их использовали для перевозки провизии. По наблюдениям английских офицеров, глубокие старики и маленькие мальчики составляли примерно пятую часть от общей численности войск.

Стойка «Смирно» не для бирманских солдат...

Но всё-таки при наборе бирманские чиновники отдавали предпочтение мужчинам, имевшим жён и детей. Семьи таких бойцов можно было использовать в качестве заложников: дезертирство в бирманской армии было настоящим бичом! В случае бегства солдата его семья запиралась в тесной бамбуковой хижине и сжигалась заживо. Отмечалось, что подобной экзекуции за один раз могло быть подвергнуто до тысячи человек. Не сложно понять, что такие жестокие меры указывают на крайнюю непопулярность военной службы. Тот же Скотт опрашивал бирманских солдат в конце XIX века и писал, что из контингента в три тысячи человек в считанные дни сбежало около 500 человек, а через несколько недель из трёх тысяч осталось только 600-700 человек, при том, что боевые потери были минимальными.

Бирманский тикаль 1853 года

Призыв осуществлялся исходя из количества «дайнгов» — домов — в регионе. Обычно один боец выставлялся от двух, трёх или четырёх домов (каждый дом состоял из группы родственных семей). В среднем брали бойца от трёх домов, но случалось, что ограничивались одним человеком от пяти дайнгов. От призыва можно было откупиться, заплатив достаточно крупный штраф: 100–150 тикалей — местной монеты весом 14–16 грамм серебра. Теоретически, деньги должны были обеспечить замену рекрута, но в реальности обычно присваивались чиновниками. Поэтому нормой был призыв в два раза большего числа рекрутов, чем нужно: на полученные от штрафов, взятых у одной половины, деньги теоретически можно было содержать другую половину, а в реальности... Чиновники получали солидную прибавку к зарплате. Само собой, что пойманному за руку казнокраду могло не поздоровиться, но всегда был вариант отмазаться, объявив некомплектных солдат умершими или отпущенными по домам по болезни. Те семьи дайнга, которые не выставляли призывника, платили взнос на его содержание — 300 тикалей, эта сумма была его жалованием, государство призывникам не платило ничего.

Контингент, призванный на юге Бирмы, обычно отправляли служить на север, а призванных на севере — на юг. Теоретически, основным подразделением были батальоны по 500 человек, но в реальности редко в каком было больше 200-300 солдат. В бой войска вели те же чиновники, что осуществляли набор: от губернаторов до деревенских старост. Само собой, те жители империи, что могли себе позволить заплатить штрафы, не служили, таким образом служба стала уделом самых бедных.

Те дома, которые не выставляли призывника, платили деньги на его содержание. Ну как деньги: с серебром у крестьян дела не очень хорошо обстояли, поэтому платили тем, что было, в основном рисом. Набранных в нижней Бирме призывников «дома» обеспечивали оружием, боеприпасами, корзиной риса весом в 25,4 кг и пятью рупиями денег в месяц, за то количество месяцев, сколько должна была продлиться кампания. Впрочем, в разных провинциях были разные нормы снабжения. Общего было то, что соблюдались они крайне редко, и призывники были вынуждены снабжать себя самостоятельно — грабежом.

Бирманский меч — дха

Самостоятельно вооружались бирманские солдаты мечом «дха» (чем-то напоминающим японскую катану), копьём и щитом. Огнестрельное оружие и боеприпасы они получали «от казны». Впрочем, когда боеприпасы заканчивались, командиры были обязаны собрать с солдат деньги на закупку новых. Само собой, желающих служить при такой организации было немного. Поэтому призывников обычно приводили в войска со связанными за спиной руками, а регулярная армия была нужна, по большей части, для того, чтобы конвоировать «защитников отечества».

В войсках призванный контингент делили на подразделения численностью 10, 50, 500 и реже 1000 человек. Обучение ограничивалось несколькими днями, после чего войска отправлялись на фронт под руководством столь же грамотных офицеров из числа вчерашних мелких торговцев, татуировщиков и сельских бухгалтеров. Численность набранной таким образом армии составляла 60-75 тысяч человек. Качество? Британцы обычно уважительно отзывались о профессионализме своих врагов. Бирманская армия — исключение...

Постоянная армия отличалась от описанного выше ополчения только тем, что набиралась из жителей Верхней Бирмы, где не было ненадёжных представителей национальных меньшинств. Каждый солдат имел положение «королевского слуги», а значит, имел право на небольшой надел из фонда государственной земли, с которого он не платил налоги. Правда, в ходе службы он мог быть в любой момент привлечён на «хозработы»: чистку каналов, рытьё каналов и прочие душеполезные вещи.

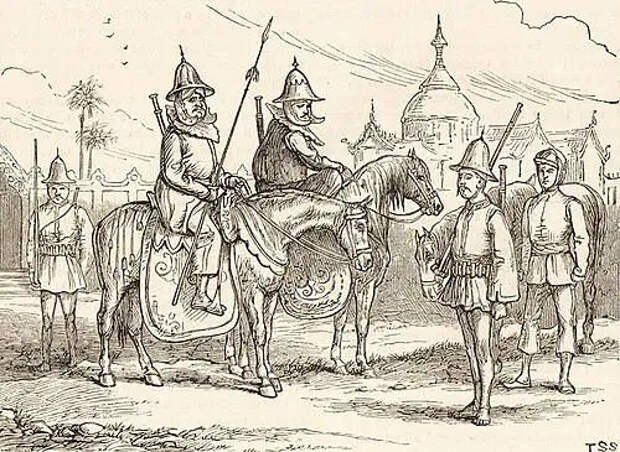

Бирманские кавалеристы

Регулярная армия Бирмы состояла из пехоты (тенат), кавалерии (мьин), слонов (синь) и артиллерии (амяук). Набранная из числа государствообразующего народа, она отличалась верностью правящей династии Конбаунг и храбрости солдат (когда семья в заложниках и может быть сожжена — есть повод не быть трусом). Традиционно каждый род войск обеспечивал личным составом определённый район империи: Каяуксе и Монива предоставляли пехоту, Мандалая — пехоту и артиллерию, Мейктила и Мьингян — конницу, Сагаинга и Швебо — конницу и артиллерию и так далее.

Часто солдаты постоянной армии несли это звание поколениями, став своего рода сословием. Но даже в его рядах уклониться от службы считалось настолько толковым поступком, что потенциальные рекруты часто становились слугами в домах многочисленных принцев и королев или заключали подряды на поставку к их дворам табака или масла — это давало право на освобождение от службы. Впрочем, был способ и попроще: подкупить офицера, занимающегося призывом, — стандартная сумма взятки составляла 50 рупий.

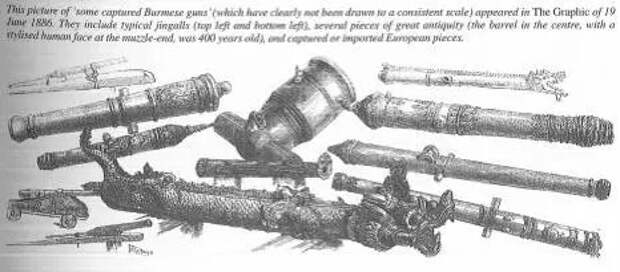

Бирманская артиллерия

Как я уже писал, солдаты регулярной армии несли охрану королевского дворца, ворот и стен столицы, а также могли привлекаться на разного рода хозработы, но была у них и привилегия: борьба с разбойниками и пограничные стычки были делом провинциальных ополчений, так что боевого опыта они часто имели меньше, чем «гарнизонные инвалиды». Самым крупным подразделением был полк — гьян, которым командовал бо-гий с двумя-тремя тен-цаями — адъютантами.

Численность полка была 500 человек, и каждый имел собственный номер или высокопарное название: «Достигшие королевской славы», «Благоприятные храбрецы» и всё в том же духе. Реальная численность полка была 350-700 человек. Элитные полки «Айнтаунгзон» — «Домашней бригады» имели теоретическую численность в 1000 человек, в реальности — 750-1300. Делились эти полки на два крыла или батальона: «северное» и «южное» или «правое» и «левое», каждым крылом командовал свой бо-гий. Каждое крыло по численности могло быть больше линейного полка: 350-850 человек.

Полк столь же теоретически состоял из десяти взводов — «тветхаук су», по 50 человек каждый. Командовал взводом «тветхаукги» или «тветхаук ок». По крайней мере иногда взводы могли объединять в роты по 100 человек, которыми командовал «татмус», но общим правилом это не было. Каждый взвод, в свою очередь, состоял из пяти «кьятов» — отделений по 10 человек, под командованием «акьята», а каждый кьят из двух «за» — групп из пяти солдат, питавшихся из одного горшка с рисом и живущих в одной палатке.

Обычно взвод набирали из жителей одной деревни. Солдаты должны были прибыть в столицу со своими семьями, дабы было кого брать в заложники на случай дезертирства. Были и здесь способы схитрить: солдат мог нанять смелую или просто отчаявшуюся женщину, дабы она выдала себя за его жену. Со всеми вытекающими последствиями... Служба в регулярной армии длилась год, но если кто-то решил, что ему такая жизнь нравится... Что ж — препятствий остаться служить не было, тем более что ветерану мог заплатить тот, кто не желал становиться в строй сам.

Жалование солдатам регулярной армии также выплачивалось деревней, которая направила его на службу, казна на такое не тратилась. По крайней мере, так должно было быть. В реальности, высылаемые средства чаще всего до солдат не доходили и присваивались чиновниками, так что бойцы были вынуждены прибегать к грабежам. Чтобы как-то с этим бороться, командиры всех степеней закрывали глаза на то, что их подчинённые во время службы находят себе подработку (что, в принципе, было запрещено). Работали солдаты кто кем: сторожами, мастерами по плетению корзин, грамотные — писцами.

Бирманские офицеры

Офицерский состав полка обычно был из солдат, а значит, относительно профессиональным, кроме полковника, который всегда был из придворных. Бо-гии, тенцаи и татму были офицерами и ездили верхом, тветаукги и акьяты — сержантские должности, и права на коня не имели. В принципе, сложилась парадоксальная система: чем выше была должность офицера, тем менее он был профессионален. Бо-гии выстаивали очередь для назначения на должность, ежедневно являясь во дворец и утром, и вечером на аудиенцию к императору.

Все «генеральские» должности также были исключительно придворными (генеральских званий в Бирме не было, но полки объединялись в корпуса и армии, а ими командовали специально назначенные чиновники). Самой высокой должностью была «тхенат вун» — «главнокомандующий пехотой», её занимал один из четырёх «вунгьи» — «носителей бремени», как называли членов совета министров.

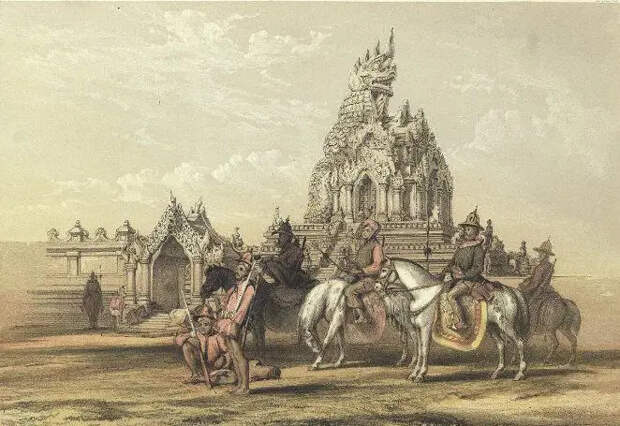

Сэр Артур Файр, британский дипломат, который очень хорошо считал

Численность регулярной армии к началу первой англо-бирманской войны составляла около 4-5 тысяч человек. Данные оценочные, часто считается, что «обученные войска бирманцев... никогда не превышали 3000 человек», но в отношении показухи бирманцы были большими мастерами, поэтому европейским дипломатам часто показывали значительно большие силы, чем реально были в наличии.

Так, по случаю посольства Артура Файра в столицу империи в 1855 году, британский дипломат насчитал: «9230 пехотинцев и 1286 кавалеристов верхом на пони выстроились вдоль улиц города и проспектов дворцовых оград. В Сагайнге было, например, 500 вооружённых людей, и ещё 500 — в общей сложности 11516 человек» (какой способный дипломат! Посчитал все выстроенные по случаю приезда делегации войска до человека!). Впрочем, по его замечанию, большая часть из них явно никогда не держали в руках ружья, и только постоянно дежурившие при дворце Тай были хорошо вооружены и единообразно одеты. На следующий день после аудиенции эта самая «большая часть» была распущена по домам.

Впрочем, есть данные по «Домашней бригаде» — Айнтаунгзон и прочим гвардейским подразделениям. Правда, они относятся к 80-м годам XIX века, но примерно оценить численность в начале того же века по ним возможно. Айнтаунгзон состоял из шести полков, делившихся на «Атвин чаук су» — «Внутреннюю бригаду» из полков Доу, Марахпин и Таянгасе, и «Апьин чаук су» — «Внешнюю бригаду» из полков Гьяунг, Нацу и Иве.

«Внутренняя бригада» отвечала за охрану дворца, это была «элита элит», которую никогда не отправляли в походы, за исключением чрезвычайных ситуаций. Она была расквартирована на севере и западе от дворца. «Внешняя бригада» была расквартирована на юге и востоке от дворца. Несмотря на то, что она считалась менее престижной, чем «Внутренняя», уровень боевого мастерства её бойцов, судя по рассказам ветеранов англо-бирманских войн, был значительно выше.

Внешняя бригада охраняла 12 ворот столицы. Полки «домашней бригады» в 1879 году имели следующую численность: Доу — 600 человек — северное крыло, 500 человек — южное крыло, и того — 1100 человек; Марахпин — 850 человек — северное крыло, 350 человек — южное крыло, и того — 1200 человек; Таянгасе — 700 человек — северное крыло, 500 человек — южное крыло, и того — 1200 человек; Гьяунг — правое крыло — 600 человек, левое крыло — 700 человек, и того — 1300 человек; Нацу — правое крыло — 750 человек, левое крыло — 550 человек, и того — 1300 человек; Иве — правое крыло — 550 человек, левое крыло — 650 человек, и того — 1200 человек.

Помимо Домашней бригады, в число гвардейских подразделений входило 10–15 полков Асуте (Asuthe). Их статус был сильно ниже, но именно на них ложилась главная тяжесть ведения боевых действий, поэтому их называли «агу гюн» — грубые или храбрые полки. Они патрулировали улицы столицы (роль столицы в Бирме выполняли разные города) и охраняли её стены. Расквартированы они были в квадратных казармах — «тенатдан», в западном районе города. По наблюдению английских дипломатов, тенатдан представляли собой достаточно бедный деревенский дом с 2–4 комнатами и общей кухней. Поскольку построены «квадратные казармы» были из бамбука и соломы, то горели они регулярно...

Были ещё несколько небольших (100–200 человек) подразделений, охранявших дворцовый частокол. Несмотря на небольшую численность и невысокую престижность, командовал ими чиновник высокого ранга — «виндав хму»: как-никак — охрана дворца!

Британцы оценивали регулярную армию Бирманской империи не сильно выше, чем полевые войска (то есть ОЧЕНЬ низко!). «Мы видели очень мало признаков чего-то похожего на подготовку или дисциплину», «мало попыток обучать эти силы в мирное время» — обычные отзывы о бирманских «регулярах». При этом указывалось, что бирманцы могли бы быть хорошими солдатами при адекватном командовании, но... такового не наблюдалось. Большая часть офицеров была некомпетентна, остальные — неопытны. А бирманские генералы... Тот же Скотт писал, что обычно они не выходили из палаток во время сражения. В результате джентльмены стали считать, что бирманцы органически не переваривают дисциплину и столь же органически ненавидят воинскую службу.

При этом в чём англичане не обвиняли бирманцев никогда, так это в трусости! Джентльмены признавали, что они упорны, бесстрашны, энергичны, а главное — никогда не унывают и способны быстро оправляться от поражений. Генералы Ост-Индской компании с удивлением смотрели на то, как рядовые члены совершенно разложившейся и коррумпированной до предела системы сражаются с бесстрашием, храбростью и упорством. Но это тема для отдельного рассказа!

Свежие комментарии