Революцию не заказывали?

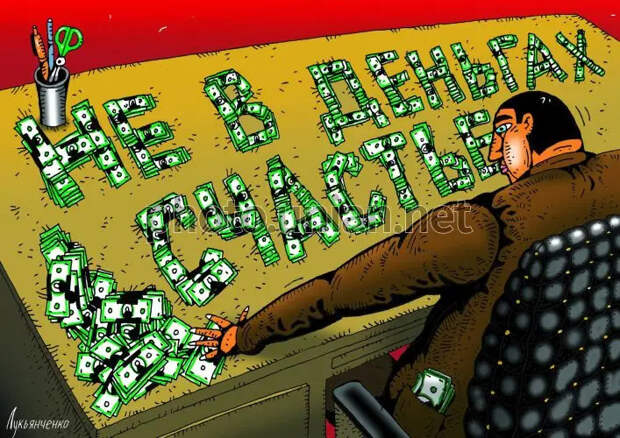

В продолжение темы, которая пока не сильно цепляет россиян Плюс-минус рубль в цифре. Информационный повод всё тот же – ЦБ РФ и Минфин провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе. Главное, что исходные для тезисов «за» и «против» уже несколько иные.

В этом небольшом и не самом, признаем, профессиональном обзоре будем говорить не о бюджетных делах, а чем цифровой оборот может быть неудобен и даже опасен бизнесу и простым клиентам банков. Напомним в этой связи, что на сегодня большинство из тех, кто занимается мелким и микробизнесом, крайне редко попадают в поле зрения надзорных органов.

Силовикам тоже просто не до них. Очень удачным для казны было решение по самозанятым с фиксированной ставкой налога, но под неё явно сумели уйти и те, у кого обороты и заработки не самые, скажем так, легальные. Остальных «подозреваемых» не трогают потому, что для любых расследований требуются ресурсы, а они не бесконечны даже у Федеральной налоговой службы.

Налоговики, таможня, как и Счётная палата, работают в основном по-крупному, там, где возможен ощутимый для казны эффект. Переход на цифровой рубль не лишит эти органы работы, но сама проблема сборов с тех, кто на самом деле, ради спокойствия, готов с казной расплачиваться, перестанет быть актуальной.

Бюджетные траты всех уровней тоже будут проверены, что называется, на автомате. Стоит ли пугаться такой перспективы? Тем, кто работает по-белому – конечно, нет, но таких в современной России осталось крайне мало и, по всем признакам, больше не становится.

По большому счёту ничем иным, кроме как помощью в учёте, контроле и надзоре за операциями с бюджетными средствами, и не только с ними, спешное введение цифрового рубля оправдать нельзя. Хотя не зря же говорится, что прогресс не остановить. Если это, конечно, не прогресс ради прогресса.

Впрочем, поспешность с цифровым рублём на практике обернулась серьёзными задержками, хотя пока Россия всё ещё впереди планеты всей. Даже китайцы не торопятся. Очевидно потому, что не очень и надо. Соберёшь больше денег в казну – придётся им искать применение.

Интересно, что введение цифрового рубля сильно отстаёт от графика: мы уже давно должны были его внедрить, но на деле его внедрение тормозится. Возможно, одна из причин этого – как раз лоббирование всеми заинтересованными сторонами отсрочки введения этого инструмента.

Потому что его внедрение действительно будет по сути революцией, которая затронет всех, кто даже в мелочах нарушает закон. Кстати, сильно отстал от графика в этом отношении и Китай, хотя технически препятствий для внедрения такого инструмента у него нет.

Тот же безналичный, только прозрачный

Степень прозрачности цифрового рубля для любых действий регулятора радикально выше, чем обычного безналичного рубля. Так что, когда он будет внедрён, следует ожидать намного лучшей собираемости налогов и намного лучших возможностей для расследования любых злоупотреблений.

В этом отношении цифровой рубль, когда он будет внедрён и на него будет переведена значительная часть финансовых операций, станет довольно мощным инструментом. Формально он будет даже давать возможность для отмены операций, которые не будут в полной мере отвечать закону.

Именно поэтому с точки зрения последствий для экономики его внедрение – очень интересный вопрос. Но в крупных странах прецедентов введения цифровой валюты Центральных банков пока ещё не было, хотя над этим работают. Главное, что для граждан, если они не нарушают законов, введение цифровой валюты абсолютно нейтрально.

Но если кто-то занимается подработкой и не отражает свою деятельность в отчётности (что, кстати говоря, дело распространённое), то с введением цифрового рубля это обстоятельство станет прозрачным для регулятора – со всеми вытекающими последствиями. А самое главное – введение цифровой валюты радикально увеличит возможности контроля любых действий, связанных с использованием бюджетных средств.

Пока люди, занимающиеся мелким и микробизнесом, остаются вне поля зрения надзорных органов просто потому, что для любых расследований требуются ресурсы, а они даже у Федеральной налоговой службы конечны. И, как правило, направляются в первую очередь туда, где возможен максимальный эффект.

С появлением же в обиходе цифрового рубля эта проблема полностью сойдёт на нет за счёт автоматизации. Да и любые бюджетные траты на всех уровнях, от уровня государства до уровня муниципалитета, будут очень качественно и автоматизировано проверяться.

Экспертиза ничего не покажет

К сожалению, экспертно оценить объёмы возможных злоупотреблений довольно сложно. На то они и злоупотребления, что они не афишируются. Российские финансы оказались на пороге своеобразной революции, извините за повтор, и подавляющая часть публики пока не понимает её масштаба. Тем интереснее будут последствия.

К примеру, для ЖКХ новые расценки начнут своё действие уже с 2026 года, а до этого момента все операции с цифровым рублём через платформу Центрального банка будут проводиться без комиссии. Однако есть одно «но»: закон предусматривает возможность изменения ЦБ РФ тарифов в будущем в одностороннем порядке.

Не менее важно и то, что для обладателей цифровых счетов отсутствует возможность возврата средств за осуществлённые покупки, если качество товара не устраивает, и перевода в ряд инвестиционных банковских инструментов, в частности, в металлические активы.

Вообще же в целом цифровой рубль по всем признакам относится к программируемым валютам – средствам, которые позволяют внедрять различные ограничения и отслеживать движение финансов без каких-либо пределов. И в случае очередной, не приведи Господи, пандемии, именно цифровая валюта облегчит процесс передвижения граждан в режиме самоизоляции.

История с географией

И это уже не смешно – цифровой рубль позволяет с лёгкостью ограничить его использование по географическому принципу. Например, только в пределах своего региона или в радиусе ста метров от места регистрации пользователя. Вспоминать весну и осень 2020 года – два карантина, согласитесь, крайне неприятно.

А ведь таким же образом можно географически ограничить расходы чиновника: если его назначили управлять регионом, тратьте зарплату в этом же регионе, а не в этих ваших Таиландах. Ограничить можно для граждан с неблагополучной репутацией и целевое назначение использования средств.

Если, например, государство выделяет средства на детей, которых граждане решили завести по собственному желанию и без давления, оно имеет право контролировать, как эти деньги тратятся. Пособие на детей – покупка товаров для детей. Социальная помощь на продукты питания – строго на приобретение продуктов, а не алкогольных напитков.

Можно при желании запрограммировать не только цели и зону использования средств, но и их срок годности. Если же средства не были потрачены в течение года, они аннулируются.

Такой опыт опробован в Китае, и разговоры о введении такого ограничения уже ведутся в рамках дискуссий по цифровому рублю теперь и в России. Цифровая валюта со сроком годности может стимулировать внутреннее потребление для поддержания экономики страны, чтобы избежать длительной рецессии.

Пару лет спустя

Ещё в 2023 году, когда проект только разрабатывался и тестировался, было введено ограничение на конвертацию обычных рублей в цифровые. Каждому владельцу электронного кошелька разрешено было обменивать в цифровую валюту не более 300 тысяч рублей в месяц.

Правда, данное правило касается исключительно операций по пополнению кошелька самим владельцем, но в течение того же периода времени возможны поступления средств от третьих лиц, и общий объём внесённых средств может превышать этот лимит.

Сумма в 300 тыс. рублей всё же втрое превышает лимит бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП), который составляет 100 тысяч рублей. Но в выигрыше от цифры оказывается не только казна.

Бенефициарами введения цифрового рубля также может стать малый и средний бизнес, в первую очередь небольшие магазинчики, снимающие в аренду или субаренду помещения в более-менее крупных торговых центрах. Как правило, из-за скромных объёмов бизнеса они экономят на POS-терминалах, по безналу покупатели с ними рассчитываются через онлайн-приложения.

Именно им теперь жить будет проще, хотя и ненамного. Например, возьмём гипотетический торговый центр. На одном этаже находится рынок с многочисленными маленькими арендуемыми торговыми точками, ни на одной из них, естественно, POS-терминала нет. На другом – какой-нибудь магазин одежды, стройматериалов или сетевой ритейл вроде «Дикси» или «Пятёрочки».

Там, естественно, терминал, подключённый к интернету, имеется. Соломоново решение – всем арендаторам поставить себе терминалы обслуживания цифровых рублей, хоть они и стоят дороже, чем обычные терминалы, и вывести их всех в офлайн-режиме на тот, подключенный к интернету, что на другом этаже.

Никто не прятался, тогда кто же виноват?

Таким образом, мы видим, что законодательно установлен по сути тотальный контроль над транзакциями через электронные кошельки, идёт оперативная работа по введению в правовое поле РФ транзакций с криптовалютами. А государственная машина, как тот караван, пошла себе дальше.

Подводя итоги, назовём главные достижения российских «цифровизаторов».

Во-первых, у коммерческих банков значительная часть активов – всё, что завязано на бюджет, будет теперь автоматически попадать в Банк России. Это избавит финансовые власти от необходимости добровольно-принудительно выбивать у них деньги практически на всё.

Начиная с финансирования СВО и оборонных технологий, покрытия ущерба от неурожая-2024, и кончая восстановления инфраструктуры и населённых пунктов в новых регионах.

Во-вторых, теперь не будет проблем с тем, как разбираться с той публикой, что годами мозолит глаза государственной машине. Речь тут не столько о террористах и финансовых донорах ВСУ, им давно пора перекрыть все краны. Но финансовый прессинг коснётся и обычных граждан, у которых судебные приставы за долги арестовывают банковские счета, оставляя их без средств к существованию.

Главное, и это в-третьих, что без предупреждения и обязательного присутствия на суде, а все возможности скрыться из поля зрения всевидящего ока теперь близки к нулю.

Свежие комментарии